記事一覧

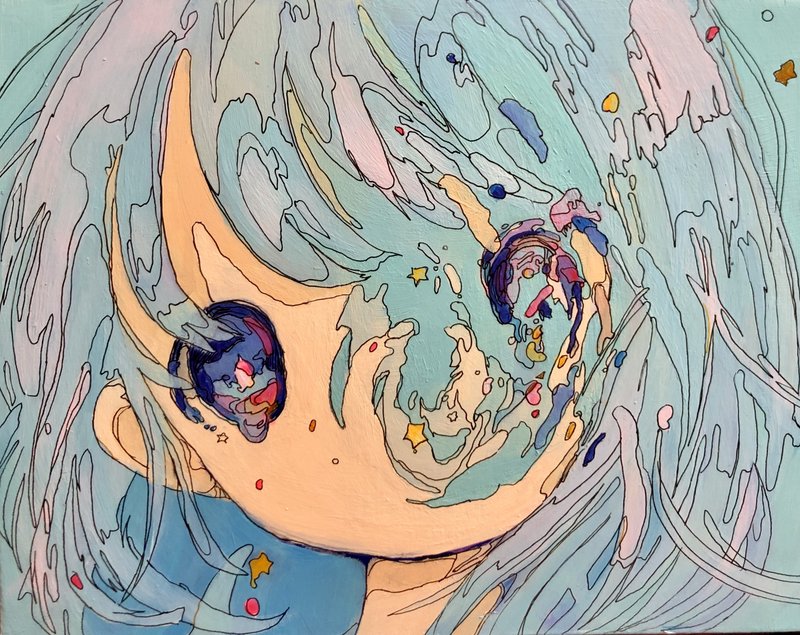

水 / 末埼鳩

目覚めると頬が濡れていた 水曜は不燃物回収の朝 ガラスの触れ合う音が響く 灰色の街にそぼ降る細かな雨 電車には乗りたくない 生温い肌、生乾きのにおい、真っ黒に開いた口 私は濁った水槽の中 よれたスーツと汗ばんだ制服の隙間から外を見る 水色のあじさいが線路沿いに咲いている 私はそこに意識を注ぐ 深緑の葉の上に落ちて弾ける水になる 水星に行きたいと彼女は言う プールサイドの雑音に声が紛れる ビニール床と揺れる水面 ここは水に恵まれた星 むき出しの肌、カルキのにおい、金具についた赤い錆 あの子たち魚みたい 紺色の水着が描く無数の曲線 波打つスカートの膝の上で指を組む ありふれた鈍い痛みに耐えながら 銀色の鱗を剥いで血を流す 目覚めると頬が濡れていた タオルケットに包まれたまま イメージの断片を反芻する 張り巡らされた管、仄暗い宮殿、温かな水 水底に銀の鱗が降り積もる 真っ白な足、枯れたあじさい、淀んだ水 粉々にされたガラス瓶でできた丘 私は水に戻りたかった でもそれは叶わない 叶うわけない だからただ、視界だけが、水に溺れる