江戸生艶気樺焼③ 江戸後期文壇の代表作完結

黄表紙の代表作といわれる山東京伝(1761~1816)作画「江戸生艶気樺焼」(1785刊)上中下3巻の下巻、最終回。

艶二郎は、浮気な男は親から勘当されるものだと思って、勘当を望む。

下巻

十七

艶二郎は、望み通り勘当を受けたけれども、母から必要な金はいくらでも送ってくるので困ることはないけれど、なんぞ浮気な商売をしてみたく、色男のする商売は、夏の扇用の紙を売る、地紙売りだろうと、まだ夏も来ないのに、地紙売りと出かけ、一日歩いて足にマメをつくり、これにはこりごりする。このとき、ばかな酔狂者だと、浮名が立った。

女「おや、マンガのような顔の人が通る。みんな、来て見て見て」

艶二郎「外に出ると日に焼けて困る。また俺のうわさをしているみたいだ。色男も大変だ」

十八

艶二郎、いよいよ調子にのって、かれこれするうち、約束の勘当七十五日の期限が切れ、家からは「勘当を許す」と毎日の催促なれども、まだまだ浮気をし足りないと、親類に頼み込んで、二十日の日延べを願い、どうしても心中ほど浮気なものはあるまいと、本人は死ぬ気でいるものの、それでは浮名が承知しないので、ウソ心中にして、先に喜之介と志庵を行かせておき、「南無阿弥陀仏」と言うのを合図に、止めさせる注文にして、まず浮名を千五百両(現在の1億9千500万円くらいか)で身請して、心中の道具を買い集める。そろいの小袖の模様には、鉄梃と碇、当時の流行歌のセリフをまねる。二人の辞世の俳句は、印刷して各店へ配る。

十九

浮名は、たとえウソ心中でも外聞が悪いと嫌がったが、この芝居をうまくやったら、好きな男と一緒にさせてやろうと、芝居のようなセリフにて、ようやく納得させ、秋の歌舞伎興行では、艶二郎が金を出資する約束で、このことを舞台で上演するつもり、大損しそうな興業なり。

もとより、素直に身請しては色男ではないと、駆け落ちする様で、格子を壊し、ハシゴをかけ、二階から身請する。

店の者は、「もう身請なされた女郎なので、好きになさるがいいが、壊したところの修理代は二百両にまけてあげましょう」と欲を申しける。店の者には祝儀をやるので、逃げた後で、方々に言いふらせとの言いつけなり。

艶二郎「二階から目薬というのは聞いたが、二階から身請とは、これが初めてじゃ」

店の者「危のうございます。お静かにお逃げなさりませ」

店の者「浮名様、ごきげんよう駆け落ちなされまし」

二十

心中の場も、粋な、ぱっとした場所がいいと、三囲神社の土手と決めたものの、夜が更けてからは気味が悪いと、宵のうちのつもりで、艶二郎を多くの関係者が羽織袴で大川橋まで見送り、艶二郎は、願いがかなったと、心うれしく道行をし、脇差を抜いて、合図の「南無阿弥陀仏」と言うと、暗闇から黒装束の泥棒二人現れ出て、道行の二人を真っ裸にして、着物をはぎ取る。

泥棒「おまえらは、どうせ死ぬのだから、おいらが首をちょんぎってやろう」

艶二郎「これこれ、はやまるな。我々は死ぬつもりじゃない。ここで止めが入るはず。どこでどう間違ったかしらん。着物はみんな差し上げますので、命ばかりはお助けお助け。もうこりごりでございます」

泥棒「今後こんな思いつきは、しないかしないか」

浮名「どうせこんなことと思いんした」

二十一

仇気屋艶二郎・浮名屋浮名 道行興鮫肌

♪「朝に色をして夕に死すとも可なり」とは、さても浮気な言の葉ぞ。朝にえっちができたなら、夕方死んでもかまわない、いやいや違う本当は、朝に悟れば夕方死んでも、それでよい、それは「論語」のむずかしセリフ、こっちの言葉はやわらかな、肌と裸の二人して、恋の道行土手の上、風は冷たし鳥肌の、立った噂の二人連れ、ふんどし長き春の日に、裸の二人、急ぎ行く―――♪。

「牛は願いから鼻を通す」 (自分から災いを求めるの意) ということわざがあるが、艶二郎の心中未遂、このとき世間へぱっと広まり、絵にまで描かれてしまったとさ。

艶二郎「俺はほんの酔狂でしたことなれど、おまえ浮名はさぞ寒かろう。世間の道行は着物を着て行くが、こっちは裸で家への道行とは、とんだ裏腹だ。新調のふんどしが、ここで目立つも、おかしいおかしい」

浮名「ほんの巻き添えで難儀さ」

二十二

艶二郎は、ちょうど勘当の約束の日が終わったので、失敗の数々にこりごりして家に帰ってみれば、三囲にて奪われた服がかけてあり、不思議に思っていると、親の弥二右衛門と番頭の候兵衛が現れ意見する。艶二郎は初めて目が覚め、真人間となり、浮名も男のブサイクはがまんして夫婦となり、もとよりお金はあるし、その後も栄えたが、一生の浮名の立ち納めと、今までのことを黄表紙にして世間へ知らせたく、京伝に頼んで、世間の浮気人への教訓とする。

弥二右衛門「若き頃は、血気盛んで、戒めのこと多くあり。何事も度を超すと、こうしたものだ。恐ろしい泥棒にまで身をやつした我らが芝居、以後はつつしんで過ごせ。喜之介や悪井志庵とも、もうつきあうな。おまえばかりではない。世の中には、こんな浮気な人間も多い」

艶二郎「ここでやきもちをやかれても困るから、妾とは別れましょう」

浮名「私はひどく風邪をひきやした」

二十一の「道行興鮫肌」は、もっと長い文で、ダジャレをちりばめているけど、現代人にはわかりにくいので割愛。ドラマの途中でミュージカルが入るようなものだ。艶二郎のモデルの詮索だけでなく、当時のあれこれが作品の中に入れ込まれている。それを探すのが、当時の人々の楽しみ方のひとつだったのだろう。

作者、山東京伝(1761~1816)は、町人の家に生まれ、北尾重政に浮世絵を学び、絵師として北尾政演と名乗った。

その後、黄表紙や、遊里を描いた文章の洒落本の作者となる。

当時の文壇には、恋川春町(駿河小島藩の倉橋格)や四方赤良あるいは蜀山人と号した大田南畝(御家人)という武士が活躍しており、町人である京伝も一緒に活動していた。

後に文壇の第一人者になると、それまではただのお礼だけだった文筆業で、原稿料をもらうようになる。そのおかげで、弟子筋にあたる「南総里見八犬伝」の曲亭馬琴は原稿料だけで生活できるようになった。

なにはともあれ、「江戸生艶気樺焼」は、黄表紙を代表する作品である。

その他の黄表紙の紹介は①を参照。

江戸を代表する文筆家、大田南畝については、こちら

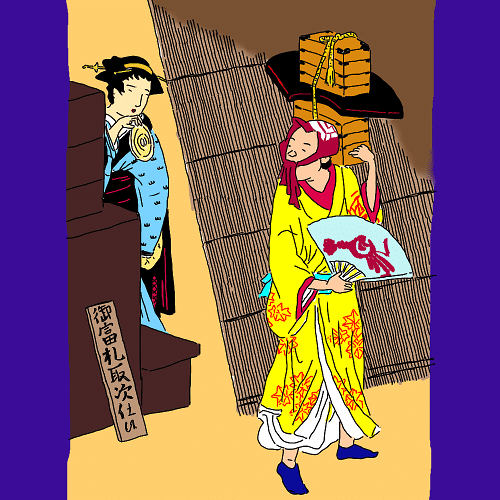

タイトル画像は、山東京伝の「作者体内十月図」(1804刊)の一場面。作者の図が描かれるが、作者京伝は「京伝鼻」になっている。本物の京伝はスラッとしていて、「京伝鼻」ではなかったと思われるが、わざと自分を「京伝鼻」のキャラクターに描かせている。ちなみに、画は、京伝の浮世絵の師匠になる北尾重政である。