悦贔屓蝦夷押領③~実は田沼時代を描く蔦屋重三郎出版の黄表紙

江戸の町には全国から物産が集まり、北海道の昆布、数の子も売られていたことだろう。田沼意次は、そういう商業や貿易をすすめていた。

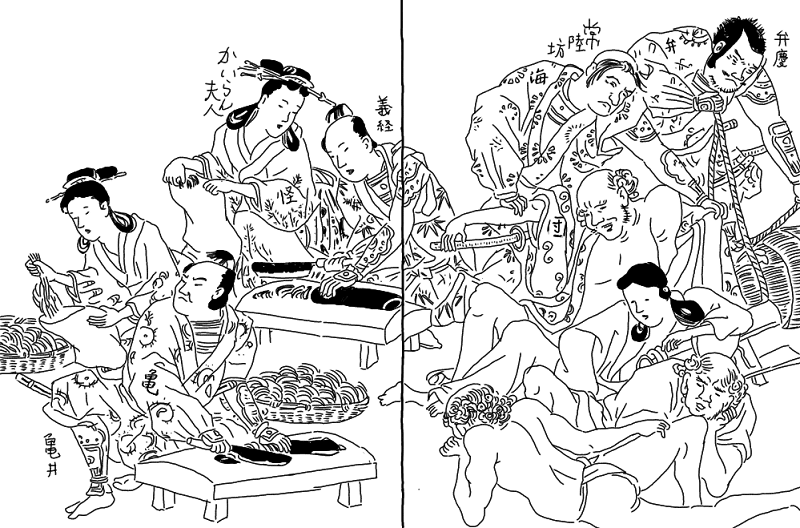

田沼意次が失脚し、寛政の改革が始まった時代に描かれた、「悦贔屓蝦夷押領」恋川春町(1744~1789)作、北尾政美(1764~1824)画、天明八年1788蔦屋重三郎刊の上中下三巻。

その現代語訳を三回に分けておくる最終回。

下巻

十三

そもそも蝦夷国は、五穀のみならず、織物もなし。蝦夷錦というものがあるが、これは中国は北京より輸入し、王ばかりが着て、国民は手に入らない。よって、みなみな昆布を身にまといけるが、そのままではかっこうが悪いと、このたび呉服屋を開店し、昆布に変わる、変わり縞、小紋などを並べ、ことのほか見事なり。

「蝦夷中、日本のとおりにせよ」

という仰せを出されたので、江戸八百八町ならぬ蝦夷八百八町を開き、ことのほかにぎわう。

呉服屋「これはニセモノではございません。本物ですよ。おーい、お茶をもってこい」

客「山東京伝の描いた『小紋裁』のような小紋はないかい。ワイロに使うから、高くてもいいものをおくれ」

十四

江戸八百八町ならぬ蝦夷八百八町の外に、水辺の芦を切り開き、日本の吉原をまねて、新芦原という遊郭をつくれば、今までなかったものだから、ことのほか繁盛し、客の絶えることなし。ところがここには金銀がないので、代わりに昆布、数の子を使えば、金持ちは、昆布、数の子を駕籠につめこんで遊びまくる。

ダンカンの家来、インオリスウ、ウラミンテール両人も、大の昆布持ちとなり、日夜、芦原へ通って楽しむ。ごきげんとりからは贈り物を受ける。

蝦夷人「秘密のお願い、なにぶんよろしく。へへへへへ」

ウラミンテール「お主も悪よのお、承知承知」

十五

ダンカンは、義経の命令だと言って、蝦夷中の、昆布、数の子を、荒布、ごまめと交換し、残らず回収したところ、しめて十二万三千四百五十六億七万八千九百九十九俵ありけるを、半分ならまだしも、十分の一を義経の倉におさめ、残りを全部自分の倉におさめさせる。

「俺の御倉へおさめて、小倉あんに、さらに砂糖をかけて、贅沢三昧、お腹へおさめよ」

車引き「回収された俺の昆布、数の子も、この中にあるんだろうな」

車引き「そこだぞ、ヘンテコ、テコヘンテコヘン」

十六

ダンカンは、蝦夷中の、昆布、数の子を回収し、十分の一を義経の倉におさめ、残りはみんなせしめて、何不自由なく暮らし、家屋敷も新しくして、義経公をご招待もうしあげる。実はこれ、義経主従を酒で酔い潰し、残らず皆殺しにし、自分が蝦夷の大王となり、日頃気になる、かいらん夫人を女房にしようという計画なり。

義経公は、そんな計画は最初からわかっており、ダンカンをわざと出世させ、蝦夷中の、昆布、数の子を残らず回収させ、ダンカンの屋敷に入れさせたのだ。

ダンカンは、一世の晴れ舞台だと、山海の珍味をつくし、義経公を招待する。義経は、鬼退治に使う神変奇特酒をもって、しうれん大王をはじめ、残らず酔い潰し、寝込んだすきに、昆布でこしらえた宮殿や建物、衣服まで脱がせ、残らず刻み昆布として、数の子の石垣は袋にしまい、美しくつくった蝦夷の地を、元の島国にしたまう。

しうれん大王をはじめ、そのほかの蝦夷人は、義経の計略で、前後も知らず酔っ払い、丸裸にされる。

義経「ダンカンというやつは、里芋のような頭で、そなたを口説くとは、嫌なやつだ」

弁慶「亀公、これで昆布が一億二万俵できたぞ。もっと精を出して昆布を刻め」

十七

大王はじめ、ダンカンらが目を覚ましたところ、日本をまねて都をつくったはずなのに、義経によって刻み昆布にされ、辺り一面元の海辺となっている。

ダンカン「これが本当のダンカンの夢の枕だろう(『邯鄲の夢の枕』のダジャレ)。

♪夏かと思えば雪も降り、四季折々は目の前に~♪

亀井、片岡、弁慶、海尊(常陸坊)も、たちまち飛び去った。おもしろくもなんともない。残念無念。こうやって裸で団扇を持つと、風呂屋へ入ったドロボウが涼んでいるようだ」

義経公は、昆布、数の子を数万俵の俵に詰め、鞍馬の僧正坊の力を借り、かいらん夫人や、そのほかの美人、亀井、片岡、伊勢、駿河、武蔵坊、常陸坊もろともに雲に乗り、飛び去りたまう。

義経「俵と雲の上は、意外と乗り心地が柔らかでよい」

僧正坊「俺はたびたび出てくるから、効果音はなしの登場にしよう。行きたいところへ、突っ走れ。カーツッ、喝」

十八

義経公主従は、雲に乗って、いずくへともなく飛び去りて、と思いきや、おびただしい数の昆布、数の子を土産に、日本国鎌倉へ帰りたまいしなり。もともと、頼朝公と不仲というのは、最初に説明したとおり、表向きばかりのことなれば、頼朝公も、ことのほか喜ばれ、昆布、数の子を浅草の市に出して売らせ、莫大な金もうけをし、それを山分けされて、栄え栄える鎌倉山、治まる御代ぞめでたけれ。

「今年の市で安いのは、昆布、数の子だ」

あけましておめでとうござります

北尾政美画

恋川春町戯作

作中、貿易をすすめるダンカンは、田沼意次をあてている。田沼時代には、商業が発展し、町人文化も花開いたが、町人が富豪化するにしたがい、ワイロの横行が始まった。一昔前の時代劇で、

「お代官様、ふところにこれを」

「フフフフ、越後屋、うぬも悪じゃのう」

というシーンとなる。

余談ですが、「越後屋」という屋号は、三井、三越だけでなく、いろいろな店が使っていたようだ。

昆布は、昔は広布と呼ばれ、広めることから縁起物とされ、また「喜ぶ」=「よろこんぶ」とも言われるようになった。数の子は、卵が大量にあることから、子孫繁栄の象徴とされた。

正月のおせち料理にはかかせないものである、昆布、数の子を前面に出した本作品は、正月に発行されるので、めでたいづくしとなっている。

こんな作品が、江戸時代にあり、読まれていたことを、多くの人に知って欲しい。