「桃太郎後日噺」②江戸の黄表紙、不思議な世界の大人の絵本

「桃太郎」の後日譚を描いた、朋誠堂喜三二(1735~1813)作、恋川春町(1744~1789)画の「桃太郎後日噺」(1777刊)上下二巻の黄表紙の後編。

桃太郎についてきた白鬼は鬼七という名の色男となり、桃太郎家の下女、おふくと恋仲となる。おふくに恋心を抱く猿の猿六が二人の密会現場を見つける。

下巻

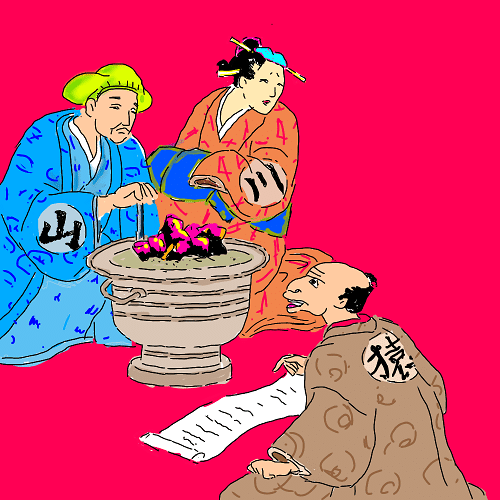

八

猿六「鬼七とおふくの不義密通をしかと見とどけました。両人ともにクビにしてもらわねば、しめしがつきませぬ」

桃太郎の父、山右衛門「猿の猿知恵みたいだけど、証拠があればほっとくわけにもいくまい。さてさて気の毒なことじゃ」

九

桃太郎「打ち出の小槌は、汝らを打つ小槌なり」

と、二人を十回ずつ打ち、お金も二十両打ち出して、クビにしけり。さて、猿の密告も、自分の恋がかなわなかったので腹を立てたからだと桃太郎はわかっていたので、同罪ではあろうけれども、少しは罪も軽いだろうから、猿を一回打って、銭二百文打ち出し、同じく猿もクビにしけり。(一両は四千文)

桃太郎「三人ともにクビにしたぞ」

この時、猿六申しけるは、

「同罪だというのなら、せめて十両分打ち出してくだされ。打ち出の小槌で打たれるのなら、百両でも二百両でもかまいません。一回二百文とは、あまりに少なすぎます」と、欲張りを言いけり。

十

鬼七夫婦は、二十両の金に、ツノを売った代金二十両、合計四十両で、たばこ屋を出店し、鬼ヶ島屋じゃだめだろうと、ただ、島屋と呼ぶことにした。

おふく「旦那のおかげ、ありがとうござります」

犬、昔の仲間の店なので、様子を見に来る。

犬「どうだい。商売はうまくいっているかい」

十一

白鬼の許嫁、鬼女姫が夫の行方をたずね来る。

鬼女姫「桃太郎様のお供をして行った白鬼殿の行方はご存じないか。私は、許嫁の妻でござんす。ご存じなら教えてくださんせ」

猿六、飛脚となり、鬼女姫にたきつける。

猿六「その白鬼は、島屋鬼七といって、たばこ屋をしています。女房は恋女房で、夫婦仲のよさは、それはそれはいやらしいくらいさ」

十二

鬼女姫、たばこ屋へたずね来たりて、さんざん恨み言を言えば、おふくは、許嫁と聞いて、おおいに腹を立て、「ツノの生えた女が日本の地に住めようか」と悪口を言えば、鬼女姫、ツノを切り落として鬼七と添い遂げようと言う。

この時、おふくは興奮し、恨みの炎を燃やせば、たちまち二本のツノが生えてきた。

おふく「許嫁は、さっさと去った去った」

鬼女姫「そなたこそ、そのようなツノが生えては結婚も続くまい。その男を、こっちへ渡しゃんせ」

鬼七は、鬼女姫がツノを切ったのを見て、「このツノを売れば、また二十両のもうけだぞ」と喜んだが、だんだん女の争いが激しくなり、恐ろしくなり、近くの寺へ逃げて行く。

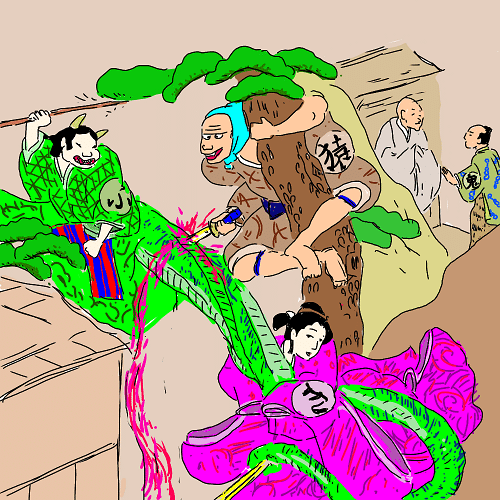

十三

鬼七「後より追っ手のかかる者です。かくまってくださいませ」

僧「それでは、つり鐘を降ろすので、そこにかくまいましょう」

おふくと鬼女姫は後を追い来たりしが、おふくはヘビの体となり、松の木から塀を乗り越え、夫を引き裂いて殺そうと怒る。

鬼女姫は「夫を殺させてなるものか」と、ヘビとなったおふくの尻尾を抑えて、飛び越えようとするのを止める。

鬼女姫「夫を殺そうとするなら離さぬ」

この時、猿六が来かかり、この様子を見て、鬼七をおふくに殺させようと、松の木に登り、抑えられている、おふくの尻尾を切り落とす。

猿六「鬼七は鐘の中にいるぞ。殺せ殺せ」

おふく「言うまでもない。この浮気者、出てこい、思い知らせん」

十四

鬼女姫は、「つまらぬ私の嫉妬から、大切な夫を殺されることとなった」と、はやまり、おふくの尻尾から出てきた剣にて自害する。なみあむだぶつなむあみだぶつ。

おふく、松の木より飛び降り、つり鐘へ向かうところへ桃太郎がやってきて、おふくを殺す。

おふく「ええ、残念じゃあ」

桃太郎「悪念を捨て、成仏せよ。なむあみだぶつ」

犬は、主人の供としてここへ来て、猿六を踏み殺す。

猿六「ああ、痛い痛い。痛いも道理か、この世をサルが去るのじゃもの。ここまでが本当の猿知恵、昔のままが良かったなあ」

さて、犬は、鬼七がツノを売って金もうけしたことを聞き、おふくのツノを切り、売ろうとしたら、「これは日本産のツノなので、外国産の値段ほどにはなりません」と言って、二本で五両に売る。

十五

かくして桃太郎がこの鐘を引き上げると、そこには鬼七ではなく、ご存じの出版社の社長が出てまいりました。これは作者も知らない展開でございます。

作者 喜三二

画工 恋川春町

出版社社長「東西東西、高いところから失礼いたします。毎年出版する絵本の評判よろしく、お子様方のごひいきにあずかり、ありがとうございます。本年は、特に珍しい趣向でご覧にいれますので、ぜひともお買いになって、ご覧いただきたく、お願い申します」

桃太郎の話は、大人も子どもも知っていた。また、道成寺の話も歌舞伎などで知られていた。

僧の安珍に清姫が恋し、裏切られたと知り大蛇となって安珍を追い、最後には道成寺の鐘の中に逃げた安珍を焼き殺す物語。

それらのパロディーとなっている。そして最後はなんと本のコマーシャル。

ストーリー展開よりも、その時々の場面で趣向を凝らしている。ちょうどM-1グランプリの漫才のような感じ。その時々で笑いをとり、話の筋はあまり関係ない。

作者朋誠堂喜三二は、当時流行した狂歌では、手柄岡持の名で作品を創っている。狂歌は、三十一文字だけで、その場面だけの笑いをとる。狂歌をつなげたものが黄表紙ともいえる。画工恋川春町は、狂歌名は酒上不埒。ともに天明の狂歌界で有名だった。

他の作者による江戸の狂歌については、以下に紹介している。

身分社会ではありながら、武士と町人が一緒になって、黄表紙、狂歌、そしてストーリー中心の洒落本などの江戸の大衆文化が広がっていった。