「照子浄頗梨」③江戸の黄表紙で地獄巡り

江戸時代後期の作家山東京伝(1761~1816)の黄表紙「照子浄頗梨」(1790刊)上中下三巻の紹介、最終回。

地獄の様子を笑い飛ばしながら大人の絵本にして描いていく。

小野篁が地獄へ行き、その様子をちゃかしながら見ていく話の意訳と挿絵の模写。

下巻

十二

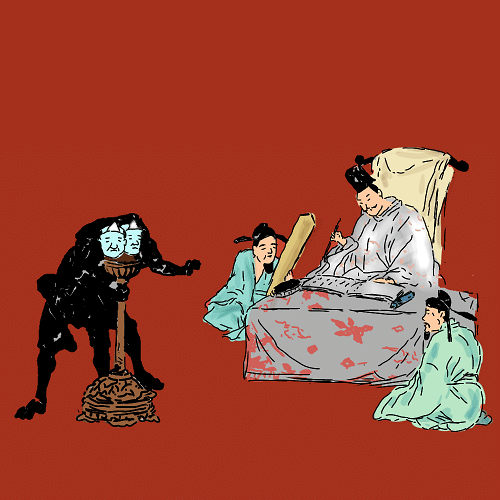

かくして篁は、しばらくのことと思いしが、長く地獄に逗留しければ、娑婆のことも気になり、新しい流行もあるだろうと思い、「見る目、かぐ鼻」は、よく娑婆のことを毎日知ることができるので、呼び寄せてたずねる。

篁「お前たちの頭は、いい匂いがする。しかし、頭がおもしろいヘアスタイルでも、頭だけで、手がなくては困るだろう」

見る目、かぐ鼻「娑婆では遊女奥山の人気と金時の芝居が、すごい評判でございます」

十三

篁は、見る目、かぐ鼻に娑婆の様子を聞いたけど、どうしても遠くの地獄から見たりかいだりするので、詳しくはわからない。ところが、幸いこのたび、娑婆から通人の罪人が二人来たので、これらを呼び寄せ、できたての話を聞きたまう。

亡者「さてさて、吉原の女郎の濃紫、唐琴、雛鶴は身請けされ引退しました。秋には菊を植えて吉原がにぎやかになりました。これが最新ニュースです」

十王「われらは娑婆のことはまったくわからないから、ただ黙って聞いてるだけさ」

十四

またその頃、極楽にては、阿弥陀如来をはじめ、たくさんの菩薩たちが大通となり、仏前のお供え物も有名料理となり、金色の体にも真鍮や銅のいれずみを入れる。金ぴかの世界なので、メッキ世界と呼ばれる。

仏「俺には銅を入れてくれろ」

仏「俺には銀を入れてくれろ」

天女たちも、素人になってそれぞれ結婚する。

地蔵「おいらは石でできているから、細工することができないや」

十五

かくして篁は、百三十六地獄を全て見物し、しばらく逗留していたが、今は故郷がなつかしく、閻魔王に暇をこうと、閻魔王も篁のすばらしさを知り、名残は惜しいけれども、土産に数々の宝物を贈れば、篁が、「昔の中国では、宝物より、ただ善を宝物と言ったそうな」と言うところへ、神道の大神宮、儒教の孔子、仏教の釈迦が現れ、釈迦は樽に入れた甘酢を持って来、孔子は琴、大神宮は八岐大蛇の肉で作ったつみれを持参され、たまわる。篁、三つの賜り物を快くいただき、人間世界へ立ち帰りたまうぞありがたき。

大神宮「我々は、かねてから汝の仁徳を感じていたので、三人そろってやってきたなり」

閻魔「名残惜しくて帰したくないよ。いっそ雨でも降ればいいとは男女の別れのようだ」

十六

小野篁は、ほどなく娑婆へ帰りたまい、地獄のありさまを思い出しながら、一つの歌を詠みたまう。

巳己巳巳

すでにかみ、おのれはしもにゆたかなり、みはみななおり、つちでにわはく

(巳、己=つちのと)

篁「こうしたところは、薬売り屋の宣伝の口上みたいだ」

政演画、京伝酔中作

最後の篁の歌は、「已己巳己」の漢字の違いを描く。「已《すで》に」は上まで縦棒が伸び、「己」は縦棒が下で止まっているという漢字の形。巳年の「巳」は「身」と同じ音で、「己」は「土」と同じ音になる。こういう言葉遊びやダジャレをちりばめた作品が黄表紙。

作家であるだけではなく、絵師であるだけでもない。絵も文も書ける、現代の漫画家のような存在が、当時の黄表紙作家だった。

そんな作家が生み出す黄表紙は、地の文章と絵のセリフがおぎないあって江戸の町に不思議な世界をつくっていた。

こんな作品が江戸時代に作られている。