鍵盤楽器音楽の歴史(54)教会旋法

16世紀から17世紀にかけて、西洋音楽の様々な旋法は長調と短調の組織に取って代わられていきます。

しかし教会、特にカトリックの典礼ではグレゴリオ聖歌は不可欠であり、それと共存することを求められるオルガン音楽は、すでに実質的に調性に基づいてはいても、旋法に対応することが要求されました。そのため両原理の間には慣習的な対応関係が構築されることになります。

それについてお話する前に、まず教会旋法について概観しておきましょう。

教会旋法がドリアだのリディアだのというギリシャ語名を持っていることはご存知だと思います。しかし古代ギリシャの「旋法」は教会旋法とはまったくの別物です。

紀元3世紀の音楽理論家クインティリアヌスの『音楽論』に記述されている6つの音階形式は下図のようなものです。これらは「音律について」で紹介した完全音組織が成立する以前の古い形式と見られ、紀元前8世紀末に遡るものと考えられています。

(上垣 渉、根津 知佳子「古代ギリシアにおける音楽的エートス論の形成」2014年、より転載)

これらの音階は後に完全音組織の中にまとめられますが、理論的な一貫性を与えられた代わりに個々の特徴は犠牲になったようです。プトレマイオス (83–168) の『ハルモニア論』で説かれている7つの「トノス」は、大完全音組織の移調、すなわち中央オクターヴ内の音程の配列の種類(オクターヴ種)にすぎません。

(上垣, 根津, 2014)

(Grove, "Mode")

さて、中世の教会旋法です。

よくある誤解として、グレゴリオ聖歌が教会旋法に基づいているというものがありますが、正しくありません。教会旋法が成立したのは9世紀から10世紀頃のことで、主要なグレゴリオ聖歌はそれに先行して6世紀から9世紀のはじめにかけて成立したものと考えられています。教会旋法はそれらの聖歌を分類するための理論です。

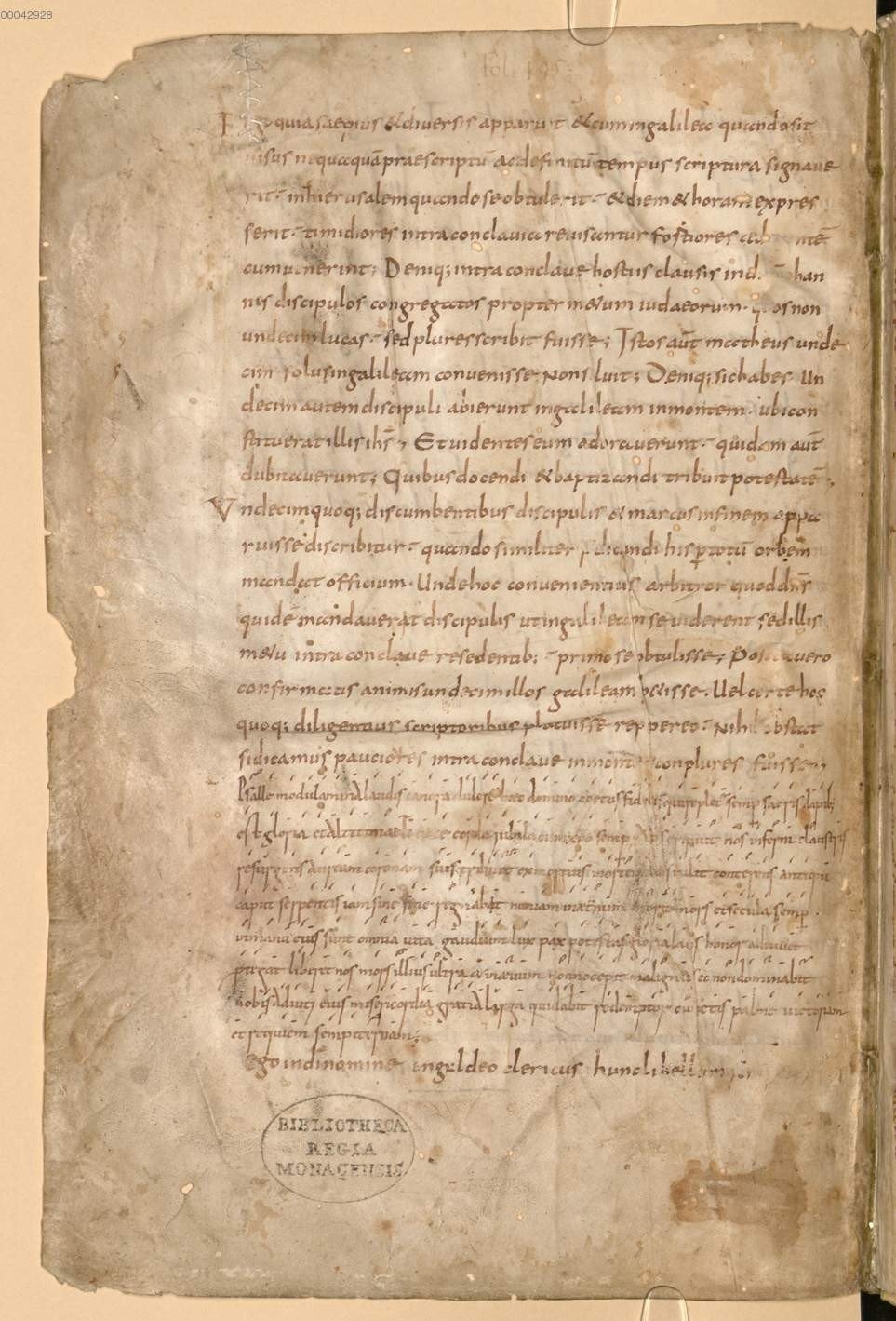

"Psalle modulamina laudes," D-Mbs Clm 9543, f. 199v (820-840)

教会旋法の理論は、古代ギリシャの旋法よりもビザンチンのオクトエコス Oktōēchos に由来しています。これはおそらくはシリア起源の音楽理論で、8世紀頃にカロリング朝に伝えられたと考えられています。すなわち教会旋法とは東方由来の音楽理論に古代ギリシャやローマの文献の知識がごっちゃになったものであるらしいようです。つまり西欧で発展したグレゴリオ聖歌の考察から直接生まれた理論ではないので、教会旋法では分類困難な聖歌も結構あります。

12世紀のシトー修道会は、逆に旋法に適合しない聖歌の方を、理論的に「正しい」ように修正してしまいました。彼らはそれを堕落の結果だと考えたのです。

現代のポピュラー音楽の理論で説かれる「モード」は、例えばドリアン・モードなら、D–E–F–G–A–B–C–D という1オクターヴの全音と半音の配列、すなわちマイナー・スケールに対して第6音が半音高いもの、といったように「オクターヴ種」として扱われていますが、本来の教会旋法のあり方はそれとはだいぶ違ったものです。

教会旋法は聖歌をまずその終止音 finalis によって4つに分類します。フィナリスが D のときはプロトゥス protus、E はデウテルス deuterus、F はトリトゥス tritus、G はテトラルドゥス tetrardus となります。フィナリスが A と B と C の場合が無いのは、オクトエコスにそれらが無かったためです。それらについては「移調」によって対応します。

次にそれぞれを音域 ambitus によって2つに分けます。音域がフィナリスから上に大きく広がるものを正格 authenticus、フィナリスが音域の中心付近にあるものを変格 plagalis とします。

これによって8つの旋法ができます。正格プロトゥスを第1旋法、別名ドリア、変格プロトゥスを第2旋法、ヒポドリア、等と呼びます。これらは一般に番号で呼ばれ、ギリシャ名の方はあまり用いられませんでした。

(Grove, "Mode")

これらの旋法のギリシャ名の付け方は、古代ギリシャの旋法とはまるで異なります、どうしてこうなったのでしょうか。

古代ギリシャでは我々が「低い」と呼ぶ音、すなわち波長の長い音を逆に「高い」と表現しました。これは彼らの竪琴の弦の配列に基づく命名と考えられています。

例えばテトラコルドの一番低い音はヒュパテー、つまり「最高」と呼ばれ、大完全音組織で付加音であるプロスランバノメノスを除けば最も低い音であるヒュパテー・ヒュパトーンは「最高(テトラコルド)の最高」という意味です。

そのため、古代ギリシャのドリア旋法の中央オクターヴはメセー(A)の4度「下」の E から始まる1オクターヴですが、これを中世人は4度「上」の D と勘違いしたのではないかと思われます。

同様に古代ギリシャではドーリオス(E)、プリュギオス(D)、リューディオス(C)、ミクソリューディオス(B)と順に下がっていくのですが、教会旋法ではドリア(D)、フリギア(E)、リディア(F)、ミクソリディア(G)と上がっていく命名になっています。

いずれにせよ、このような教会旋法のギリシャ名は、今も昔も教会音楽では使われることはなく、第1旋法、第2旋法など番号で呼ぶのが普通です。

他に教会旋法で重要な要素に朗唱音 Tenor があります。ミサにおける詩篇の朗唱などは、ほとんどこの音の上で唱えられます。

これは基本的に正格旋法ではフィナリスの5度上の音で、変格旋法ではその3度下の音です。つまりDがフィナリスの第1旋法ではテノールはA、第2旋法ではFです。ただしテノールはBを避けます、したがって第3旋法ではテノールはBではなくCになります。

(Grove, "Mode")

以下は詩篇109番の各旋法における歌い方です、

(Sister Mary Demetria, Basic Gregorian Chant and Sight Reading, 1960)

500年ほど端折って話は17世紀に飛びます。

グレゴリオ聖歌には元来基準ピッチなどはなく、先唱者 cantor が適当に歌いやすい音高で歌い、他はそれに従ったのですが、オルガンの演奏を伴う場合、そのピッチは気軽に変更出来ないので、移調で対応しなければなりません。

例えば第2旋法を歌いやすい音域に収めるために、オルガンを4度上に移調するということが一般に行われていました。この場合オルガン奏者にとってフィナリスはG、テノールはB♭になります。

ここから第1旋法をニ短調に対応させると共に、第2旋法をト短調に対応させるといった不思議な慣習が生まれました。17世紀以降のオルガン曲で「第2旋法の」と題されていたら、それは教会旋法のフィナリスやアンビトゥスなどとは関係なく、実質的に単なるト短調を意味しています。

(Treatise on harpsichord tuning / by Jean Denis ; translated and edited by Vincent J. Panetta, Jr, 1987)

(片山 千佳子、関本 菜穂子、安川 智子「ダランベール著『ラモー氏による理論的・実践的音楽の基礎原理』に関する考察」2008年)

ところでボーアン写本のルイ・クープランのプレリュードの掲載順は概ねこのような疑似教会旋法に従った配列になっています。ニ長調やイ長調は同主調ということで隣に置かれたのでしょう、最後のホ短調は不可解ですが。

これに続く舞曲はハ長調、ハ短調、ニ短調、といった奥ゆかしさのない近代的配列を採用しているのに対し、プレリュードの部は古風な感じを受けます。あるいはボーアン写本のプレリュードの配列は、失われたルイ・クープランの自筆資料の構成を改変せず、そのまま写したものなのかもしれません。ルイ・クープランはプレリュードを組曲としてではなく、それだけをまとめて書き残していたのでしょうか。

(Steve Wiberg, 2009)

https://imslp.org/wiki/Pi%C3%A8ces_de_clavecin_du_manuscrit_Bauyn_(Couperin%2C_Louis)