6年道徳「心をつなぐ音色~辻井伸行~」

私が道徳実践を本格的に取り組み始めて2年がたった。

様々な実践を取り組み、身に染みて得たものは忘れないという。

今回は、人物を扱った教材ですごいだけではなく価値に迫れる展開の授業を提案する。

1 教材を読む(素材研究から)

東京書籍(小学6年生)

内容項目「A5希望と勇気」

心をつなぐ音色~ピアニスト辻井伸行~

私は、教科書教材からヒントを得ることが多い。

道徳は週に1回だけある。

この1回を価値あるものにしたいと考える。

そのため、日ごろから

①教材を読む

②自作教材(ミニ道徳)

③よりよい授業を何度も見る

ということを欠かさない。

その中で、どの教科でも通じることだが、身近にできるのが

①の「教材を読む」ことだ。

読んで自分自身が感じたことを残していく。

立命館小学校の丸岡慎弥先生はこれを”素材研究”と呼んでいる。

生身の自分が初めて教材を読んだ時に思ったことを、記す。

教材をコピーしたに、思ったことや関連することをたくさん書くだけ。

例えば、「この主人公の気持ちわかる」とか、「そんなことあるよな」とか、「この主人公はわるいわ」とか、「そういえば似たシチュエーションCMであったな」とか、「子どものころにはなかったなぁ」とか、感じたこと全てである。

(このうち実際に使うことは1割程度なのだが…そんなことはどうでもいい)

この素材研究をすることで、教材の本質に到達しやすくなり、子どもの声に耳を傾け活かせる機会が増えた。ぜひしてもらいたい。

2 「心をつなぐ音色」を実践

①(導入1)どんな自分になりたい?

②(導入2)そういう自分になるために努力したことはありますか。

③(範読後)感想を言い合いましょう。

④(発問)目が不自由なのにどうしてピアノがどんどん上達していったのか。

⑤(発問)初めて拍手をもらったのぶ君はどんな気持ちかな。

⑥(活動発問)もうだめだと言われた時ののぶ君の気持ちは?

(インタビュー形式の役割演技を取り入れる。)

⑦(中心発問)のぶ君を努力に向かわせたのは何か。

⑧(終末)なりたい自分に向かってこれから自分ができることって何ですか。

3 導入発問

2段階導入①『どんな自分になりたいか。』

2段階導入②『なりたい自分になるために努力したことってありますか。』

『隣の人に言いましょう。』(話し合った後)『あった人?』

③『感想交流をしましょう』

感想交流はとても有意義な時間になる。隣の人と話し合って、感想を言い合うことで、無意識に教材の状況を把握確認し合っている。

そして、全体共有の場面でぐっと教材に入り込ませていく。

4 展開

感想交流をした時に、子どもたちが、「とても良かった」や「価値に迫っていると感じている」と語っていた部分を考える時間をとる。

また、主発問で議論するために必要な人間理解(弱み)の場面や部分を考える発問をする。

④「目が不自由なのにどうしてどんどんピアノが上達していったのか。」

⑤「はじめて拍手をもらったのぶ君の気持ちはどんな気持ちか、。」

実際の授業では、④の内容は、感想交流でも何度か出ていた。子どもたちも、じっくりと考えたそうだったので、取り上げた。

⑤の内容は感想交流で出てこなかった。しかし、この他者の拍手の視点を考えた子どもたちの方が、努力と強い意志をじっくりとかんがえられるのではないかと思ったので、意図的に取り入れた。

『ピアノが大大大好きレベルののぶ君。この後、一人でしていて喜んだのかな。』「ちがう。拍手を海外旅行でもらったよ。」『そうだね。拍手をはじめてほかの人に受けた時があったよね。その時のぶ君はどんな気持ちかな。』という流れだ。

5 活動

インタビュー形式の役割演技(山田先生が提唱されている)

【方法】

①いすを用意する。

②発問について(主人公について)じっくり考えている児童を指名する。

(いすに座らせる)

③指名した児童(代表者)にインタビュー形式で思ったことについて聞く。

例)のぶくんはどう思ったと思う?

なんでそう思うのですか。

④代表者が答えた後に、広げながら質問していく。

⑤全体(フロア)に広げる。「みんなはどう思う?」

(代表者が回答に困ったところで、考えさせたいからと言いながら急にふる)

⑥これを数名行う。

⑥『もうだめだと言われた時ののぶ君の気持ちはどんな気持ち?』

「素晴らしいと言われても、自分はもっと上を目指したいなと思う気持ちがあったから深夜までやりたいと思う。」

『フロアはどう思う?』

「お客さんに喜んでもらいたいから練習していたと思う。」

「最初はつらかっただろうけど自分ががんばれるのはショパンを含めいろんな人に自分の音を聞かせたいと思ったから。」

「勝ち負けの問題じゃなくて、自分の最高のピアノを聞いてよろこんでもらいたいとおもったから。」

6 中心発問

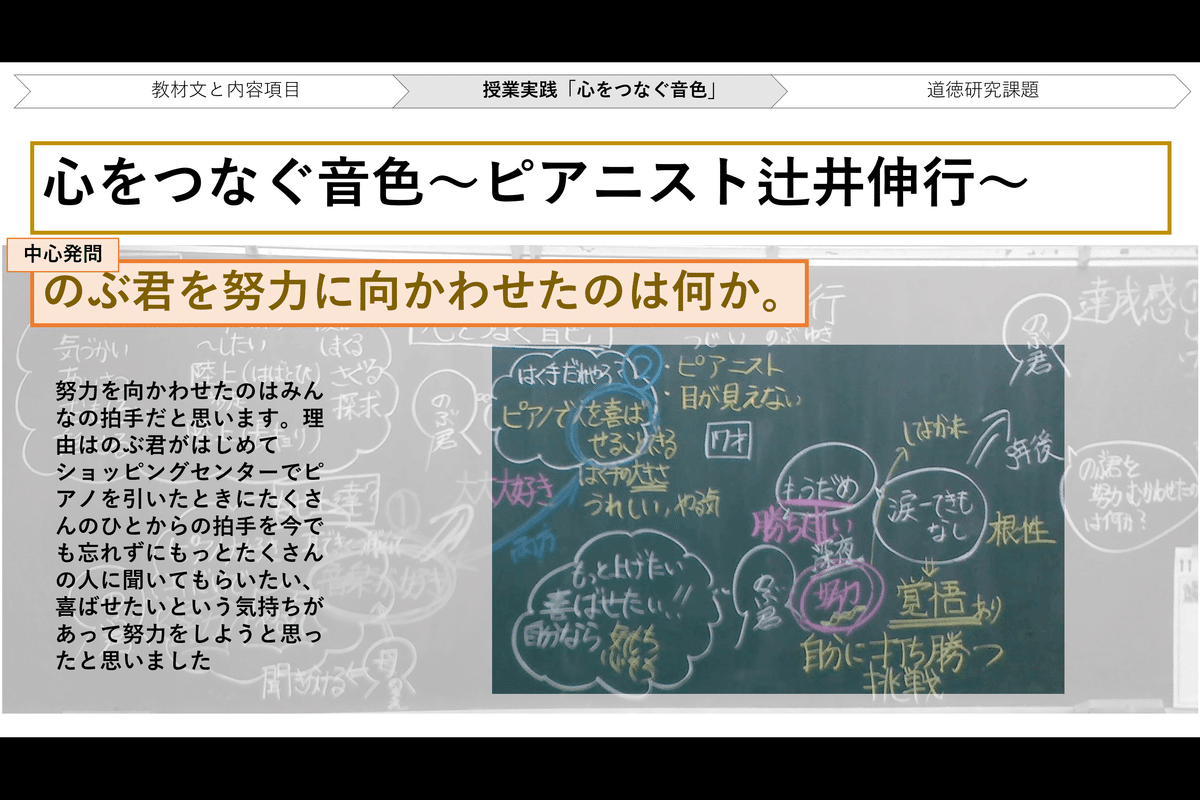

⑦『のぶ君を努力に向かわせたのは何か。』

【子どもたちの意見】

・努力を向かわせたのはみんなの拍手だと思います。理由はのぶ君がはじめてショッピングセンターでピアノを引いたときにたくさんのひとからの拍手を今でも忘れずにもっとたくさんの人に聞いてもらいたい、喜ばせたいという気持ちがあって努力をしようと思ったと思いました。

・のぶ君を努力に向かわせたのは5歳のときに海外のピアノでとても美しい音色をひびかせて拍手をとてももらったときの感覚をもう一回味わいたいなと思って努力に向かったんだと思います。簡単にとても大きな拍手は貰えないので努力はすごいなと思いました。のぶくんは努力家だなと思いました。

・のぶ君を努力に向かわせたのは、小さい頃から支えてくれた母やコンクールのために支えてくれた人たちの喜びだ思います。きっとのぶ君の目標はコンクール優勝じゃなくて見てくれた人に喜びと感動を与えることだと想います。だから先生に「もう無理だ」と言われても一生懸命頑張って深夜まで練習したんだと思います。そして、私が無理だと言われたら諦めてしまうと思うけど、ピアノが大好きで諦めず挑戦したい!という思いがあったからだと思います。

・別に優勝することが、のぶくんにとっての目標じゃないと思います。普通僕なら無理宣告を受けたら泣いて家に引きこもるレベルで落ち込みますが、のぶくんは一滴の涙すら流さなかったわけで、もし優勝することが前提の人だったら、そりゃ落ち込みます。でものぶくんは涙すら流さなかった。なぜならお客さんたちを喜ばせること自体が、彼の目標だったんですよ、あの時あの瞬間。拍手が沸き上がった瞬間。あのとき幼少期ののぶくんが決意したことこそが彼の真の目標。

・わたしは、ノブくんが努力をするモチベーションはやっぱりお客さんたちの声だったと思います。のぶくんは、お客さんたちの声のおかげでのぶくんは、バン・クライバーン国際ピアノコンクールでゆうしょうできたとおもいます。わたしがのぶくんだったら先生に言われたことで心が折れていたと思うけれどのぶくんは、それでも一生懸命していてすごいなと思った。

7 終末発問

⑧『なりたい自分にむえけて、これからしようと思うことは何ですか。』

板書

8 私の道徳授業

「導入発問→活動→主発問→終末発問」

という流れで行うと、スムーズに価値に迫ることができる。

導入は、2段式で問う。内容項目の現在の子どもたちの捉えを表出させた後、そうなるためにしている行動を問う。

そして、活動を取り入れることで子どもたちが持っている弱み(人間の醜さなど)を表出させる。

そこで、主発問を投げかける。

「○○の行為を選択したのはどういう気持ちから来ているのか。」といった

行動させた根源の心を探しに行く展開にする。

そして、終末に未来を感じ取らせることだ。

授業は一期一会であり、授業は生ものである。

その学級で、その先生で、その子どもたちで、その時期だからこそ出会えるのである。

その一瞬一瞬の子どもたちの状態、環境に価値がある。

予想していない言葉が飛び出すことも多々ある。

そんな時に、即座位により良い選択を導き出すのが教師の役目の1つである。

道徳は、子どもたちの心の話であるから、より一期一会の傾向は強くなる。

だから面白いのかもしれない。

(さるっち_白石圭祐@兵庫)