Death and the Penguin by Andrey Kurkov / ペンギンという発明

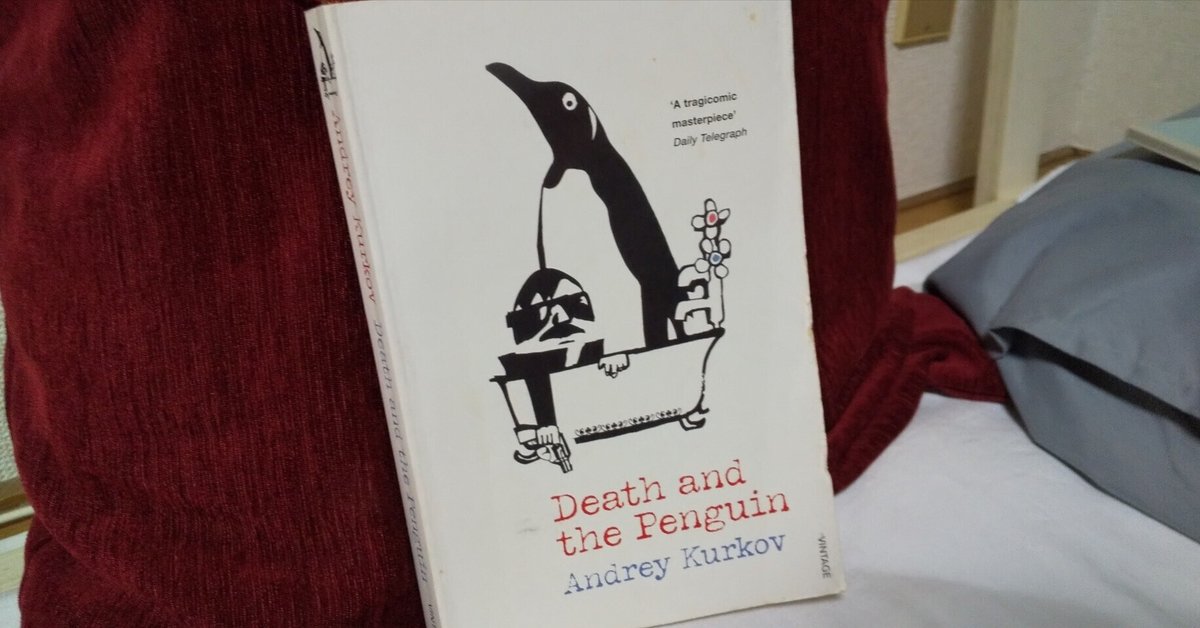

長らく読みたいと思っていたAndrey Kurkovによる"Death and the Penguin" (原題 Смерть постороннего、 英語訳: George Bird)を読み終えた。日本語訳も「ペンギンの憂鬱」(日本語訳: 沼野恭子)というタイトルで出版されていて、最近はどこの書店に行っても見かける。こうして2つの言語版を見比べてみると、ずいぶん雰囲気が違うな〜と思う。日本語版は表紙もタイトルもかなり可愛らしくて、作中に登場する混乱したウクライナの街や冷たい拳銃、無数の死体はまるで想像がつかないが、主人公とペンギンの間の暖かなやりとりを想起させる。私が読んだ英語版のペーパーバッグは、作中に登場するマフィアと拳銃、"生まれながらに喪服を着たジェントルマン"なペンギンの色味を強調した白黒の絵柄。この辺の書籍デザインの違いは、それぞれの国の需要をうまく掴んでいるように思う。私は日本語版の表紙が可愛いので好きだけれど、どちらがより内容に即しているか?と聞かれたら、英語版の方かな…と思う。

ペンギンの主人公という発明

表紙から推察される通り、この小説は孤独なペンギンと小説家が出会って幸せに暮らすハートフルコメディ…では決してない。原著の出版は1996年、物語の背景にはソビエト崩壊直後の混乱したウクライナの社会があり、街で日々起こる唐突な銃撃や爆発の背後にはマフィアの動きが絡んでいる。ある日、資金難に陥った動物園から、鬱々としたペンギン・Mishaを一羽譲り受けた孤独な青年・Victorは、お互いの孤独を埋め合うように一人と一羽の暮らしを営むようになる。ふたりの関係は、"親愛というよりは相互依存に近い"と説明されている。この冒頭を読んだ時、あまりの愛しくて悲しい状況に、心底この小説を手に取って良かったな、と思った。ミーシャ。なんて人間臭くて可愛い名前。キングペンギン。でかい。

陰鬱とした社会状況を背景にしているものの、作品全体に流れる空気感は常にコミカル。それもこれも、悲しい目をしたペンギンが、同じくらい悲しい目をした小説家(出版数ゼロ)と同じアパートで暮らすという、なんとも面白いセッティングがあってこそ。犬や猫よりちょっと珍しく、表情が読めるんだか読めないんだか分からない木訥とした顔つき。それでいて非常に賢く愛情深い。卵みたいにつるんとした形の生物。もはやそこにいるだけでちょっと面白い。少しばかり人間たちを明るくする力を持つ素敵な動物だが、当の本人は群れから逸れた孤独なペンギン。表紙に書かれた評論(の引用)に"tragicomedy"だとか、「ペンギン(を登場させること)は最高の発明だ」とか書かれていたけれど、全くその通り。他の生物では全く成り立たない不思議なおかしさ、愛しさ、悲しさの全て混じった感覚がペンギンにはある。同じような効果を利用した小説に森見登美彦の「ペンギン・ハイウェイ」があるが、"Death and the Penguin"は作品全体の空気感に対するペンギンの影響がより大きく、もはやペンギンが主人公と言っていいほど。

ペンギンを想う日々

とにかく、"Death and the Penguin"はキングペンギンのミーシャなしには成り立たない。一挙一動が愛おしく、気がつけば「ミーシャは今日のご飯をちゃんと食べたかな?」などと要らぬ心配を勝手にする読者になっていた。Victorのピクニックについていくミーシャ。雪道を散歩する人間たちに当然のように加わるミーシャ。Victorに抱えられて車に乗せられるミーシャ。地雷に当たって死んだ強盗(暫定)を前に唖然とするVictorの背後にいつの間にかいたミーシャ。ペンギン学者の埋葬をじっと見つめるミーシャ…。作品を読み終えて一番にやったことは、キングペンギンの画像検索。いまだにデカめのペンギンの愛しさが頭を離れず、理想のペンギンを求めて雑貨屋を彷徨ったり、キングペンギンがいる水族館を調べたりしている。私の心はいつ解放されるのか。

現代ロシア語文学が気になって

著者のAndrey Kurkovさんはウクライナの作家さんで、主にロシア語で執筆している。東欧諸国の現代文学については、少し前にGeorgi Gospodinovによる"Time Shelter" (原題: Времеубежище、英語訳: Giuseppe Dell'Agata)を読んだくらいで、全然未開拓のジャンルだな〜と気付いた。ましてロシア語圏の作品となると、チェーホフとかドストエフスキーとかトルストイとか、近代の作品は好きだけど…という感じ。これから出てくる現代文学は、著者にとって"世界が変わった"後のものになるだろう…ということもあり、これを機に翻訳が出たら片っ端から読むべきかな、と考え中。知人にロシア語が読める人がいて、これに関してはちょっとかなり羨ましい。でも今はドイツ語の勉強中なので…もう少し習熟するまで待って…。