HR豆知識⑦これがダイバーシティ(Diversity)

前回からの続きで、乱暴に言えば「日本企業が推進しているDiversity&Inclusion(通称D&I)は変だ。」と結構生意気な書き方をしました。

(アメリカのカリフォルニアにいた際に書いたのはこちら)

そして、本日参加したイベント。

本日の講師は、ダイバーシティ&インクルージョンの専門家であるグラデーション代表藤原快瑤(ふじわらかよ)さんとユニリーバ・ジャパン・ホールディングス株式会社取締役人事総務本部長島田 由香氏(しまだゆか)さん。Team WAAのセッションとして、「ダイバーシティ推進のその先~インクルーシブな組織とは」に参加した。

これだ、ダイバーシティは。

何がDiversity in Japanなのか?という事に悶々としていた自分は、今日の集まりで「そうだそうだ!」と確信した。

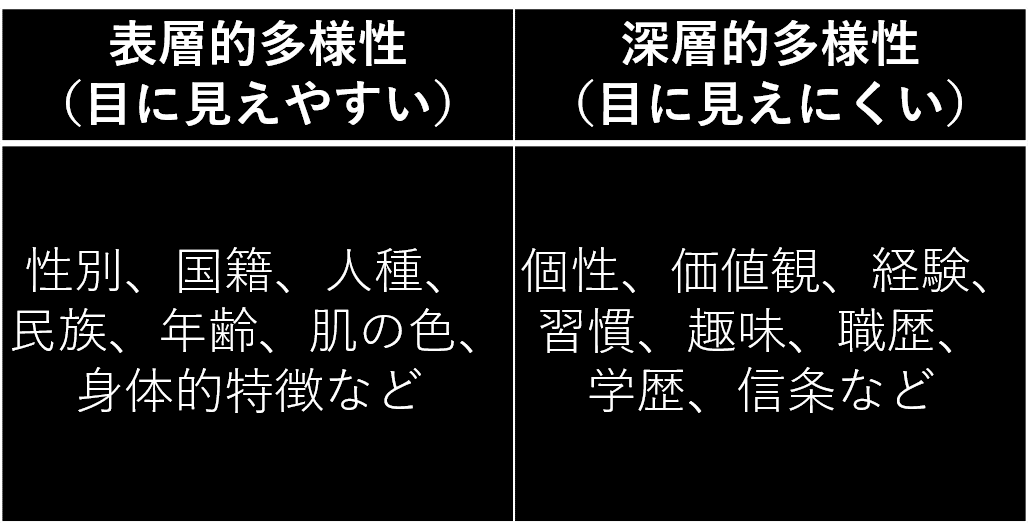

・Diversity(ダイバーシティ)とは、「表層的多様性」と「深層的多様性」の2つに分かれる。

・Inclusion(インクルージョン)とは、「一員であるという所属感(Belongingness)」と「違いを認められる(Uniqueness)」からくる。

・積極的にインクルージョンを図っていなければ、人間は無意識にエクスクルーシブ(排他的)になる

Diversity(ダイバーシティ)とは、「表層的多様性」と「深層的多様性」の2つに分かれる。

藤原快瑤(ふじわらかよ)さんは「ダイバーシティは、状態」と述べる。

すなわち、組織の構成員が多様である状態を指すという事だ。そして、その多様の観点は、上記のように「目に見えやすいもの(表層的多様性)」と「目に見えにくいもの(深層的多様性)」がある。(Harrison, Price and Bell1998)。 さらに、早稲田大学の谷口教授は、「ダイバシティとは、個人の持つあらゆる属性の次元である」 と論文で述べている。これも上記の事を示している。(谷口真美「組織におけるダイバシティ・マネジメント」)

ちなみに、2000年に設立された日経連 ダイバシティ・ワークルール研究会では以下のような定義がある。

「ダイバシティとは 『従業員の多様性』 のこと。性別, 人種, 国籍, 宗教など, 異なる背景や価値観を持つ人々がともに働くことで生産性を向上し、創造性を高めていこうという考え方」 (労基旬報平成 15 年 10 月 15 日号)。

従って、日本の場合、「性別」、「身体的特徴」、「性的志向」にフォーカスされることが多いが、それ以外にも国籍・人種・民族・年齢・肌の色などでマイノリティが発生している事にも着目してほしい。

また、表層的多様性のように、目に見えないものの多様性は既に存在しているように思う。しかし、そこに対して私たちは気づいていない。例えば、日本人の感覚で職歴1年間が空いていた時に「おや?」と思う事があるだろう。または転職回数3回以上はNGなどのスクリーニング基準もある。学歴、職歴でフィルターをかけ、深層的多様性を排除している、と同じだ。

これをまず知っておくべきだと思う。私たちには人間的な「無意識にやっていること」が多くある。

Inclusion(インクルージョン)とは、「一員であるという所属感(Belongingness)」と「違いを認められる(Uniqueness)」からくる。

多様な組織をつくる場合、必ず摩擦が起きる。表層的な多様性であれ深層的な多様性であれ、「違い」が明確になってくるからだ。というより、無条件に安心する「同じ」がないからだ。

この気持ちは、言葉が通じない、良いとされる行動の価値観が違う(100点を取るのがよしとされる環境と手を挙げる事がよしとされる環境の違い、など)というような環境の違いによって、自らがマイノリティであることを実感したことのある人はリアルに実感していると思う。

なぜ、そうなるのか?藤原さんは、3つのポイントを述べてくれた。

1:Unconcious Bias(無意識のバイアス)

無意識的に「男は仕事、女は家庭」と呼ばれるような意識を持っていることを「無意識バイアス」という。これはハーバード大学とワシントン大学が開発したImplicit Association Test(IAT)という自らの無意識バイアスを測定するツールがあるので試しに受けてみる事をお薦めしたい。ちなみに、私が受けた性別と職業に関する無意識バイアスの結果はこんな感じだった。

2:無意識の大前提

これは例えば、「信頼できる人を10人挙げてください」と呼ばれた時に、職歴や性別や年齢などにおいて共通点がないかを見てみるものである。それによって、例えば共通点が多い場合は「何かを決める際に無意識の大前提」があることを示す。

3:多数派(Majority)特権(Priviledge)への無自覚性

これは、駅の改札機が右利き用として作られている事や自動販売機のボタンが「右側」に作られている事を示す。また、最近3姉妹の5人兄弟の友人と話をしていて気づいた例で言うと、レストランのテーブルもそうだ。5人や3人用で作られる席は少ない。車においても、4人仕様であることが多い。そんな特権(日本語での説明は難しいが)に対して、私たちは無自覚だ。

積極的にインクルージョンを図っていなければ、人間は無意識にエクスクルーシブ(排他的)になる

私たちは全てに対して悪気があるわけではない(専門用語では、マイクロアグレッションと呼ばれる概念がある)。

だからこそ、私たちは「一員であるという所属感(Belongingness)」と「違いを認められる(Uniqueness)場所」を積極的に作っていかなければならない。従って、それは「心理的安全性」の要素の一つである。

ハーバードビジネススクールのリーダーシップに関する教授であるAmy C. Edmondsonは、心理的安全性はリーダーの振舞いからもたらされると説明している。

参考文献:https://www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev-orgpsych-031413-091305

Equality(平等)とEquity&Fairness(公平)

そして、最後にダイバーシティを推進するという事は何なのか、という事を自分なりに結論付けたい。そのアプローチは、アメリカではAffirmative Action(アファーマティブ・アクション)と呼ばれ、日本ではポジティブ・アクションと呼ばれるものだ。

今回の機会を通じて学んだ結論は、ダイバーシティを推進するという事は、Equity&Fairness(公平)な環境を作り出すという事だ。従って、逆説的に考えればまず、不公平に目を向けなくてはならない。

言葉を変えれば程度は非常に難しいが、本人の努力によって改善が不可能なものに関しては、平等ではなく公平を目指したアプローチがとられるべきという考え方である。

この写真の例では、試合を見るために、180cmになることがゴールだ。もし仮に100cmの子供がいるのであれば、80cmの箱を用意してあげようという物である。従って、どんな違いが存在するのか、どんな不公平が存在しているのかをきちんと私たちは認識する必要がある。

ただ、ここで一つ注意点が出てくる。それは、どこまで箱を用意してあげるか?という程度の問題だ。

例えば、年齢による職業の制限などを考えてみてほしい。これはアメリカの考え方でBona Fide Occupational Qualification(ボナ・ファイド・オキュペイショナル・クオリフィケーション)と呼ばれる考え方がわかりやすい。

米国のパイロットは65歳での退職が義務付けられているが、これはパイロットとして必須な身体的能力が衰えている事が科学的に証明されており、その衰えが安全性に影響を与えるというところからきている。これは年齢のBFOQの一例だが、それ以外にも性別・宗教・国籍的にBFOQが適用されるケースもいまだ存在する(しかし、その定義は変わり続ける)。

従って、合理的な必要性が証明される場合は、属性による意思決定が尊重されるという事だ。

最後まで読んで頂きありがとうございました。HRの方向けに個別コンサルティングをしています。個別相談、壁当て、情報交換、何かお手伝いできることがありそうでしたら、こちらまでお願いします。

masamitsu.matsuzawa@every-co.com

www.linkedin.com/in/masamitsu-matsuzawa-funwithhr

いいなと思ったら応援しよう!