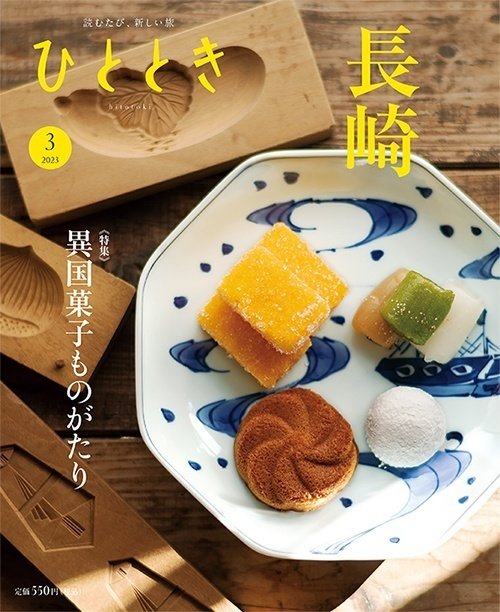

長崎 中華菓子をたずねて|異国菓子ものがたり

長崎の人口の約6分の1が中国人だった江戸時代初期から、当地は盛んに中国と交流し、食文化にも影響を受けてきました。華僑となった人々が、故郷を懐かしんで作った中華菓子は当地に根付いた甘味といえるでしょう。〝よりより〟と呼ばれる菓子も、唐船とともに当地に入り、根付いた中華菓子のひとつです。異国から影響を受けた菓子文化が、今も大切に受け継がれる長崎市へ、甘い、甘い旅に出かけます──。(ひととき2023年3月号特集より)

真心込めて作る〝元祖よりより〟

萬順製菓

1571年に長崎が開港すると、ポルトガル船が長崎へやってきた。しかし江戸幕府は次第にキリスト教に対する取り締まりを強め、貿易と同時に布教を行っていたポルトガル人はやがて追放されることになる。1641年、無人になった出島には平戸からオランダ商館が移され、このとき幕末まで続く鎖国体制が完成した。

その少し前から、中国からの船・唐船の入港もまた、長崎港に限定された。キリスト教徒ではない中国人は当初、町中に住むことができたので、江戸時代初期の長崎は人口の約6分の1が中国人だったといわれる。他のどの都市にもない長崎の異国情緒は、こうして中国文化の影響を大きく受けて形づくられていった。長崎くんちの龍踊りや精霊流し、近年では旧正月(春節)を祝うランタンフェスティバルなど、年中行事も壮麗で華やかだ。

中国人はキリシタンではないことを証明するため、長崎に唐寺と呼ばれる中国風の寺をいくつも建てた。そのひとつで、最も古いのが興福寺。興福寺の建てられた風頭山のふもとには、なんと2社14寺がほぼ一列にずらりと並んでいる。寺町通りだ。

厳粛ながらも静かな雰囲気の石畳の道を、石垣を見上げたり、風格のある巨大な門を眺めたりしながらぶらぶら歩くのは実に気持ちがいい。と、その途中に不意に現れたのは、なんだか昔懐かしい駄菓子屋のような、思わず吸い込まれて入ってしまいそうな、小さな店……。えっ、〝元祖よりより〟

? なんだそれは?

よりよりは小麦粉と砂糖をこね、ねじって油で揚げたシンプルで香ばしい菓子。長崎の中国人が故郷を懐かしみ、また子どもたちに食べさせるために作ったのが始まりだという。

「自分で作った新鮮なものを自分で売る、というのが基本です。だから店を大きくはしたくない。古いのに小さいという、今のスタイルが一番いい」

1884年創業、萬順製菓の5代目当主・井上忠彦さんが快活に笑う。その歯切れのよさは、「よりより」のパリパリ感にそっくりだ。

中国語では「麻花」と呼ぶ。それを日本人になじみやすいように、「よりより」と命名したのが3代目・林昭夫さんだ。井上さんは3代目の膝の上で遊び、よりよりを揚げる油の匂いにつつまれて育った。林さんと血縁関係はないが、店を継いだのは屋号と、自分が美味しいと信じた萬順の菓子を守りたかったからだ。

萬順製菓の歴史は江戸時代までさかのぼる。福建省からやってきた商人が貿易商「萬順號」として長崎に根を下ろし、やがて手に入りやすかった砂糖と小麦粉を使って、製菓業を始めたのだ。井上さんは時の流れに埋もれかけていた店の歴史を、市の資料や図書館でコツコツと調べていった。長崎を生き抜いたある家の歴史。今となってはそれは、井上さんのルーツでもある。

井上さんは自ら毎日工場に入る。家族や従業員といっしょに生地を作り、ねじり、揚げる。季節や気温、湿度に合わせて粉の配合や水分量などを調整し、より美味しくするための研究と努力を怠らない。そのほとんどが手作業だ。なるほど、一本一本生地をひねって撚り合わせるあの動作など、ちょっと機械では再現できそうもない。

10年ほど前からは、一口サイズのよりより「ちより」を作っている。路面電車や天主堂など、長崎ならではの風景をテーマに四季を描いた6種類のパッケージはほのぼのとしていて楽しく、お土産にぴったり。全種類を買い揃えてしまいたくなる。

店の横の坂道を下りていくと長崎のシンボルのひとつ、眼鏡橋にたどり着く。日本最初の石造りアーチ橋で、中国からやって来た興福寺の2代目住職・黙子如定が17世紀初めに架けたものだという。

ここから15分ほど歩けばチャイナタウン、長崎新地中華街だ。さあもう一度、ぶらぶらと。

文=瀬戸内みなみ 写真=佐々木実佳

ーーこの続きは本誌でお読みになれます。新地中華街で長崎の子どもたちが給食で食べるよりよりを作るお店を巡り、港町・茂木では中が空洞の不思議な饅頭づくりに取材班が挑戦! また、17世紀初頭にオランダ商館が建ち、長崎の中でもいち早く菓子文化が花開いた“お菓子の島”平戸島にも訪れます。

▼ひととき2023年3月号をお求めの方はこちら

【目次】

●お菓子の島、平戸へ

●コラム 春を祝う、長崎の桃カステラ

●長崎 中華菓子をたずねて

出典:ひととき2023年3月号

いいなと思ったら応援しよう!