【元町映画館】観客・映画監督たちと距離が近い 商店街の手作りミニシアター(兵庫県神戸市)|ホンタビ! 文=川内有緒

作家の川内有緒さんが、本に動かされて旅へ出る連載「ホンタビ!」。登場人物を思うのか、著者について考えるのか、それとも誰かに会ったり、何か食べたり、遊んだり? さて、今月はどこに行こう。本を旅する、本で旅する。

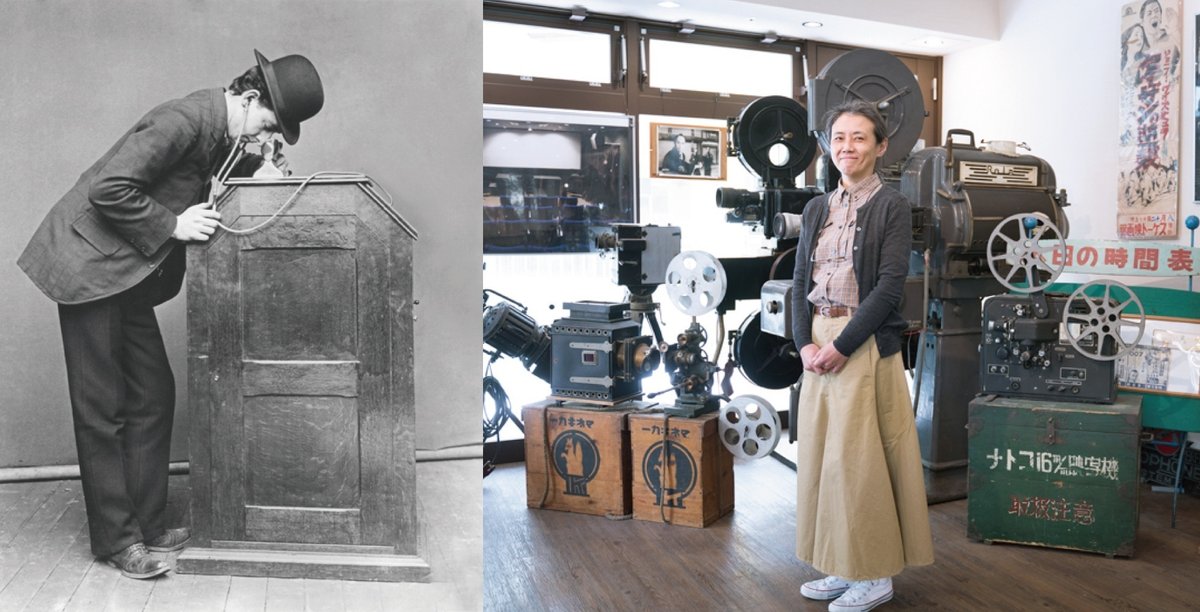

神戸市長田区にある神戸映画資料館。貴重な映画フィルムをアーカイブするその場所に、1枚のモノクロ写真が飾られている。帽子をかぶった男性が大きな箱を覗いている写真だ。その箱とはキネトスコープ。エジソンが発明した映画鑑賞装置である。

写真提供=神戸映画資料館

1896(明治29)年、キネトスコープは神戸港に初上陸。「活動写真」なるものが披露され、人々を仰天させた。1932(昭和7)年には喜劇王・チャップリンも神戸を訪れ、10万人に熱烈な歓迎を受けた。いつしか神戸は「日本映画発祥の地」「映画の街」と呼ばれ……びゅーんと時計の針を進めて90年後――。

メリケンパークにあるメリケンシアターの碑を見たあと、海から吹く風を感じながら、私は神戸港から元町方面に向かって歩いていた。たどり着いたのは、長さ1.2キロ、透明のヴォールト天井が架かり、商店やカフェが軒を連ねる賑やかな商店街である。

えーと、この辺かな、とあたりを見回すと、うわ、本当にあった! 商店街の一角に映画のポスターがずらり。その名も元町映画館。1スクリーン、66席のミニシアターである。

笑顔で出迎えてくれたのは、「もともとは映写技師として仕事をしていたので、映写室で一生を終える気満々だった」と語る支配人の林未来さんだ。

さっそくシアターに入ると、黒い壁に赤いカバーの椅子がゆったりと並び、由緒正しい映画館の雰囲気である。

「きゃー、すてきです!」と私のテンションは爆アガリ。ああ、映画館が大好きだ。もう何もかも忘れて、すぐに映画を観たいと思った。

今回、神戸を訪れるきっかけとなったのは、『元町映画館ものがたり』という一冊である。ふだんの私は、映画館に行ってもスクリーンに夢中になるだけで、映画館自体にはさっぱり無関心だった。思えば、映画館っていったいどうやって生まれ、どう運営されているのだろう。本を読んで驚いた。なんだ!? 映画館にこそドラマがいっぱいじゃないか!

[今月の本]

江口由美責任編集『元町映画館ものがたり』

(元町映画館出版プロジェクト刊)

「観たい映画を上映したい!」と映画ファンが集い、ハンドメイドに近い形で完成した元町映画館。10周年となる2020年にはコロナ禍が訪れ、今もその影響は続いている。これからの10年に向けて、どんな映画館を目指そうとしているのか――。地元のみなさん、観客のみなさんと一緒に歩んできた元町映画館の過去・現在・未来を見つめた一冊。

まず、この映画館を作った発起人・堀忠さんからして異色である。小児科医であり、映画ファンだった堀さんは、ある日映画館を作ろうと思い立つ。話を聞いた誰もが、えっ! そりゃ無理だろう、と思ったらしい。なにしろ堀さんには映画業界にいた経験もなければ、映画館が作れそうな場所の当てもなかった。とはいえ堀さんは、不動産屋の門をたたき、物件を探しだした。元町商店街の中に位置する元パチンコ屋の建物である。

その後、「神戸映画サークル」のメンバーなどを中心に、「シネマをつくろう!」プロジェクトがスタート。廃館した映画館から椅子を譲り受け、手作りで内装を仕上げ、大勢の協力を得て、開館にこぎつけた。初日には邦画と中国映画の2本を上映し、計123人が赤い椅子に座った。

あれから12年――。元町映画館は「自分たちが観たい映画を上映しよう」という方針で映画を独自にセレクトし続け、結果的に、インディーズ映画や独立系の海外作品を世に届けるという難ミッションの急先鋒となってきた。監督の舞台挨拶やトークイベントも積極的に開き、いまやユニークな取り組みを行う映画館として知られる。

そんな創意工夫は、さまざまな形で結実してきた。たとえば学生や若い人たちが中心になって結成された映画チア部。メンバーのアイデアで展示をしたり、トークを企画したりして、映画館周辺をもりあげる。また「池谷薫ドキュメンタリー塾」やそこから誕生した映画制作集団「元町プロダクション」もチャレンジ精神の塊だ。すでにここから劇場公開作品も生まれたというのだから、拍手!

このように観客との距離が近い元町映画館だが、同時に映画監督たちとも距離が近い。たとえば「ドライブ・マイ・カー」で話題沸騰中の濱口竜介監督とも縁が深く、同監督の「ハッピーアワー」(2015年)は、この元町映画館から全国に広がった。同作品はもともと神戸で開催された即興演技ワークショップから生まれたもので、「当時、濱口監督もお客さんとして当館に来てくれていました」(林さん)。完成した作品は5時間超という規格外の長尺だが、生粋の「神戸映画」として大勢の市民に鑑賞された。

と、ここまで、良いことばかり書き連ねたわけだが、実は元町映画館という小船が出港したのは、ちょうどミニシアターや個人商店の衰退期だったことも忘れてはいけない。街から喫茶店や書店が次々と姿を消すなか、元町映画館にも逆風が吹き続けた。特にこのコロナ禍では、まさに嵐の高波の中を漕ぎ続けるような日々が続いている。ざぶーん!

しかし、その一方で、全国の映画ファンもじっとしてはいなかった。ミニシアターを支援しようと濱口監督などが中心になって始まったクラウドファンディングでは、当初の目標額の3倍となる3億円もの支援が寄せられ、元町映画館を含む全国各地のシアターに配布された。ミニシアターよ、頑張れ、なんとか生き残れ、という祈りが結集した瞬間だった。

ただの「私」に戻る場所

そんな波乱万丈なドラマを追体験しながら、私は思った。この配信サービス全盛期に、なぜ人はわざわざ映画館に足を運ぶのだろう? 質問をダイレクトにぶつけると、林さんは明るく答えた。

「よく映画って『新しい扉を開ける』とか言われるんですけど、わたしはむしろいま開いている扉を閉めたいんですよ」

そうか……。照明が落ち、外界からシャットアウトされ、ぽっと何かがスクリーンに映しだされるあの瞬間、私たちのなかに何かが起こっている。

林さんは話を続けた。

「普段の“自分”って、いろんなものがくっついてるじゃないですか。社会での役割とか人間関係とか。時々そういうものと自分を切り離す必要を感じます。それができるのが、自分にとっては映画館なんです」

ああ、私も同じかもしれない。私がただの「私」に戻るために、映画館に通う。

この劇場が10年続いて来たということは、堀の想いは確かに観客に届いている。

そしてみな今日も、日常から隔絶した暗闇の中で思いがけない色彩の物語に出会うことを求めて、映画館の扉を開けるのだ。(「元町映画館ものがたり」)

最後に、発起人の堀さんの現況を尋ねた。すると意外なことに、堀さんはもはや経営には関わらず、ひとりの映画ファンとして映画館に通っているという。それもまた、なんとも素敵なサイドストーリーである。

文=川内有緒

写真=佐藤佳穂

川内有緒(かわうち ありお)

ノンフィクション作家。米国企業、パリの国連機関などに勤務後、フリーの作家に。『バウルを探して』(幻冬舎)、『目の見えない白鳥さんとアートを見に行く』(集英社インターナショナル)など著書多数。

出典:ひととき2022年6月号

▼連載バックナンバーはこちら

いいなと思ったら応援しよう!