痛みの基礎知識②

痛みは、感覚的なものと不安や恐怖などの感情の動きである情動的なもの、そして、痛みを感知して認識しそれによって痛み行動をする認知的なもの3つあります。

では、痛みとはどのように感じ、体内ではどのようなメカニズム(仕組み)となっているのでしょうか❓

そういった内容を今回も、痛みの基礎知識②として医学的にできるだけわかりやすく解説させて頂きます。

痛みの医学は、細かいことが多々ありますので、施術現場で必要な、あるいは一般の方でも理解できるような基礎的な内容にしていきたいと思ってますので、是非ご覧頂ければと思います。

よろしければ、前回の「痛みの基礎知識①」も合わせてご覧頂ければと思います⇩

1.痛みの経路(ルート)

痛みは、体のどこで感じるのでしょうか❓

簡単にいってしまえば、答えは脳になります。

一般的に侵害受容器(以下、痛みセンサーといいます)や末梢神経そのものが刺激されて感知した痛みの情報は、電気信号に変換されて末梢神経を通り、脊髄に到達します(一次侵害受容ニューロン)。

そして、脊髄の反対側を通り、そのまま脊髄の外側から上に向かい、間脳の視床に到達します(二次侵害受容ニューロン)。

さらに、間脳の視床から大脳の感覚を司る部位に電気信号が投射され(三次侵害受容ニューロン)、痛みのスイッチが入り、私たちは「痛い」と感じるわけです。

これが基本となりますが、医学的に解説しますと以下のようになります。

痛みセンサー → 末梢神経 → 脊髄の後角(一次ニューロン) → 脊髄の反対側 → 脊髄視床路 → 視床(二次ニューロン) → 大脳皮質体性感覚野(三次ニューロン)

2.痛みの脳内の経路(ルート)

上のイラストは脳を横からみた図で、脳内の痛みの経路(ルート)であり、赤い矢印は神経の電気信号を示しています。

矢印の視床 ➡ 一次体性感覚野は、「1.痛みの経路(ルート)」でも書いたように痛みの感覚(強さ、部位など)に関与しています。

ちなみにイラストにはありませんが、二次体性感覚野というのも存在し、これも痛みの感覚に関与しています。

脳内の痛みの経路は細かいことも多々ありますが、ここでのポイントは、感覚以外の視床またはその他の➡神経の電気信号は、情動(怖さ、怒り、悲しみ、気分、嫌悪感、否定的な感情など)や認知(情動での行動など)に関与しているということです。

この情動に関与する脳の中心部を大脳辺縁系といいます。

3.痛みを抑制するシステム

私たちの体には、痛みを抑制するためのシステムが備わっています。

これには様々なことが考えられていますが、ここでは代表的な下行性疼痛抑制系について解説していきます。

ちなみに「下行性」という意味は、脳から脊髄の下に向かって電気信号が送られている意味になります。

簡単にいいますと、脳(脳幹(中脳・橋・延髄))から脊髄(後角)に向かって下行する電気信号は、脊髄(後角)における痛みの電気信号の情報伝達を抑制しているということです。

すなわち、下行性疼痛抑制系は脊髄における痛みの情報伝達を制御するシステムといえます。

上のイラストの中で、中脳中心灰白質(PGA)から延髄や橋へ向かう2つの下行する経路は、中脳にあるオピオイド受容体といわれるものが活性化されることで作動し、脊髄(後角)において神経伝達物質であるセロトニンとノルアドレナリンというものがそれぞれ分泌して、痛みの抑制に働いています。

その他の痛みを抑制するシステムとして

内因性オピオイド系(モルヒネに似た物質で主にβエンドルフィン)

脊髄内抑制系

広汎性侵害抑制調節(DNIC)

内因性カンナビノイド系

などがあります。

これらの詳しいメカニズムは細かいことも多くあり、ここでは説明しませんが、下行性疼痛抑制系に関与して働いていることが一部では解明されております。

要するに、私たちの体は通常であれば、自然に痛みが出たら痛みを抑制するという仕組みがあるということです。

ただし、これが体内でうまく働ける状態であればのことですが・・・

4.運動器の痛みのメカニズム

運動器とは、身体運動に関わる骨、筋肉、関節、神経、靭帯、腱などのことをいいます。

運動器の痛みは、腰痛、肩こり、いわゆる運動後の筋肉痛、膝の痛みなど様々で、整(接)骨院、鍼灸院で一番取り扱うことが多い痛みだと思いますので、是非知っておく必要があります。

ここでは、代表的な筋、骨・関節の痛みを解説していきます。

① 筋の痛み

筋肉そのものには痛みセンサーがなく、筋肉を覆っている筋膜に痛みセンサーが多く存在します。

したがって、筋肉の痛みは筋膜の痛みということをまず理解してください。

筋の痛みの特徴は以下の通りになります。

【 筋の痛みの特徴 】

・ 深部痛

・ 鈍い痛み

・ 痛みの範囲(局在)は広い(例えば腰痛の場合、腰の筋肉にピンポイントに痛みが出るのではなく、その周りが痛くなる)

・ 関連痛がある(例えば、お尻の筋痛は脚に痛みが出ることがある)

・ 慢性痛に移行することがある

・ 痛みは加齢による影響がある

・ 痛みはストレスによる影響がある

・ 痛みは身体動作(日常生活)の制限の影響がある

② 骨・関節の痛み

骨・関節の痛みは、骨膜と関節包といわれる結合組織に痛みセンサーが多く存在しているため、一般的にはそこに痛みを感じます。

一般に骨・関節の痛みは、鈍い痛みで痛みの範囲(局在)がはっきりしないことが多いです。

また、骨・関節の痛みは長引きやすく、慢性痛に発展することがあります。

5.急性痛から慢性痛に発展するメカニズム

通常、急性痛は適切な施術をすれば良くなり、痛みは消失していくものです。

ところが、痛みが強くひどかったり、長引いたりすると※慢性痛に発展することがあります。

※ 慢性痛

一般的には、3ヵ月以上にわたり持続または頻発する痛みのことをいう

急性痛から慢性痛に発展するメカニズムは、以下が考えられています。

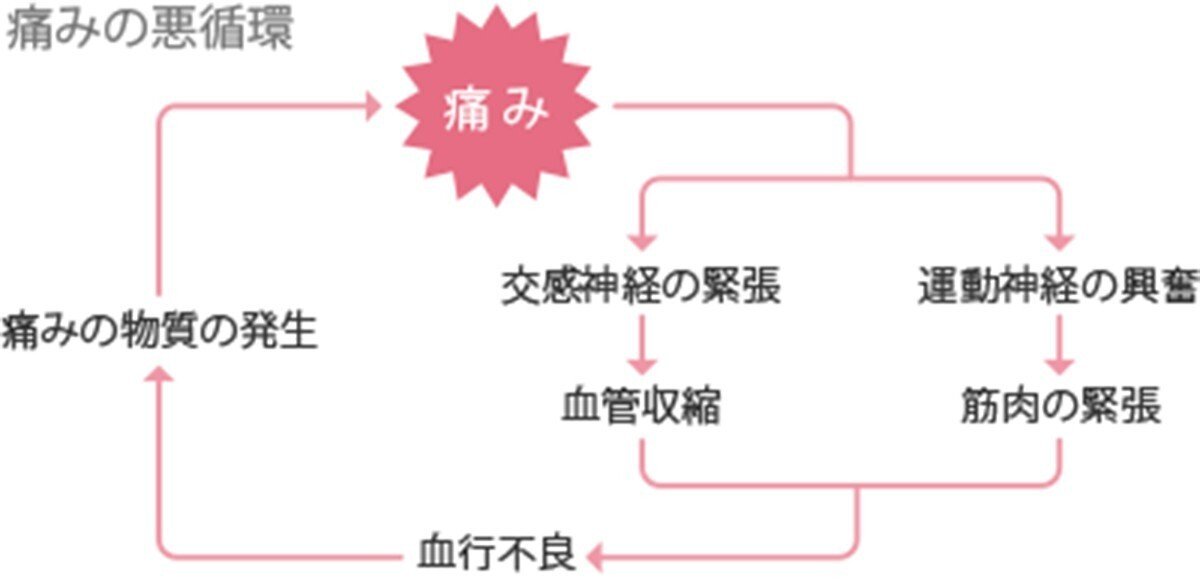

【 痛みの悪循環 】

痛みが生じると、交感神経(自律神経)というものが緊張し、血管の収縮などの緊急反応が起こり、筋肉を緊張させる。すると、血管の収縮と筋肉の緊張によって局所(患部)の血流が低下し、組織が酸素不足になって痛み物質(ブラジキニン、プロスタグランジンなど)が放出され、痛みが生じる。

痛みが生じると、また再び交感神経(自律神経)の緊張や筋肉の緊張が起こり、血流の低下によって痛み物質が放出されて痛みが生じるという悪循環となる。さらに、痛みに伴うストレスや不安などの心理的な要因が重なると、痛みが増幅されたり、長引いたりする。

【 神経の変化 】

神経には、刺激が繰り返し入力されるとそれを学習し、その刺激に対してより敏感に反応できるように変化するという特徴があります(可塑化)。

これが痛みに対しても起こり、過敏となって軽い刺激でも痛みが生じるように慢性化をすることがある(中枢性感作・末梢性感作)。

この急性痛から慢性痛に発展するメカニズムで言いたいことは、痛みが出たら我慢せずにできるだけ早く施術をして慢性化にならないようにすること、さらに施術の際は痛みを残すことなく完全に痛みが消失するまで施術をしていくことが慢性化にならないようにすることです。

要するにこの理屈からすると、急性痛を起こしてから3ヶ月以内に施術や生活指導などで痛みを取り除くようにしていくことが重要と考えています。

当院での痛みの施術の時は、常にこのような考えで実施しています❗

まとめとポイント

痛みは、最終的に脳で感じる

痛みの脳内ネットワークは複雑で、解明されていないことも多い

本来痛みは、体に痛みを抑制するシステムが備わっていて痛みが軽減されている

筋肉の痛みは、筋膜の痛みである

骨の痛みは骨膜、関節の痛みは関節包である

急性痛が強くひどかったり、長引いたりすると慢性痛になることがある