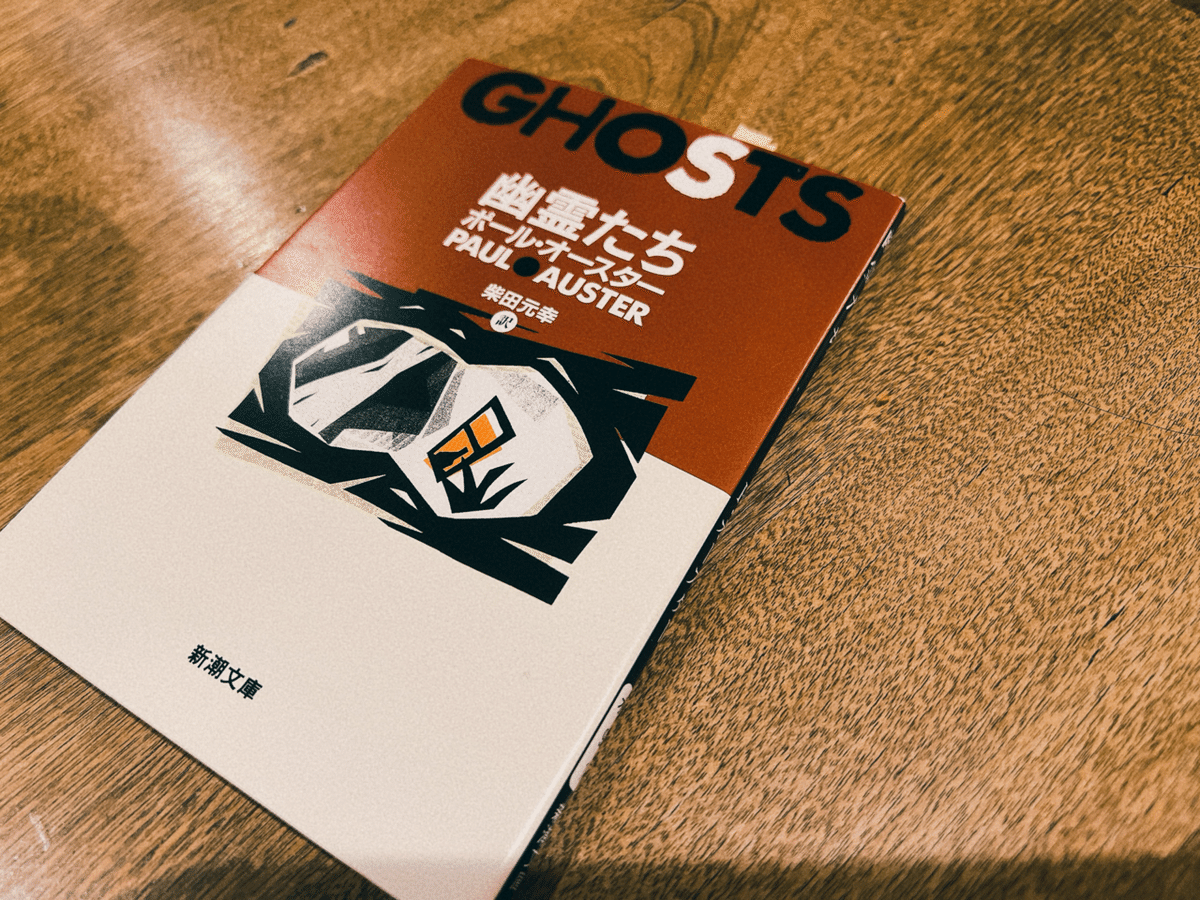

ニューヨーク三部作 / ポール・オースター『幽霊たち』(新潮文庫)を読む

ポール・オースター『ガラスの街』『幽霊たち』『鍵のかかった部屋』の三冊は「ニューヨーク三部作」と呼ばれる。

三部作とか言われたら読みたくなる。

『鍵のかかった部屋』だけ在庫がなかったので、

書店で取り寄せてもらい、3冊揃えることができた。

さてどれから読もうか。

この三冊は内容が繋がっているわけではないので、読むのに決まった順番はないようだ。

じゃあ、なんとなく真ん中から(薄いし)、と思い

読み始めた。

読了後に、真っ先にこれを読むのは多少強引だったことを解説で知る。

だけどこの時の私には、そんなこと知る由もない。

私立探偵ブルーは奇妙な依頼を受けた。変装した男ホワイトから、ブラックを見張るように、と。真向かいの部屋から、ブルーは見張り続ける。だが、ブラックの日常には何の変化もない。彼は、ただ毎日何かを書き、読んでいるだけなのだ。ブルーは空想の世界に彷徨う。ブラックの正体やホワイトの目的を推理して。次第に、不安と焦燥と疑惑に駆られるブルー……。’80年代アメリカ文学の代表的作品!

おそらく姿勢の悪さ(と話の見えなさ)で身体のあちこちが異常をきたしたせいである。

薄めの文庫本なので一時間くらいで読み切れるかと思っていたが、どうやらそうはいかないようだ。

決して読みにくいわけではないのだが、話がなかなか見えてこない。

ただ、読むのを投げ出したくなるような気持ちには不思議とならない。

何度も休憩を挟みながら読む。

途中ブルーの空想にはしるところで差し込まれるエピソードが全部面白すぎて、そこのシーンだけでも何度も読み返したくなる。

ブルー、ブラック、ホワイト、ブラウン、ゴールド、レッド、グレー、グリーン、そして舞台はオレンジ・ストリート...

登場人物たちは色の名前を持っているのに対し、

読み手は白黒映画を観ているような不思議な感覚がある。

それはきっと、

監視対象のブラックと依頼人ホワイトという2人の人物によって翻弄されるブルーが、次第に〝何者でもない人間〟になっていく様が描かれるからだろう。

ブルーがブルーでなくなっていく。

ブラックはいつも何か書き物をし、

ヘンリー・ディヴィッド・ソローの『ウォールデン 森の生活』を読んでいる。

書くというのは孤独な作業だ。それは生活をおおいつくしてしまう。ある意味で、作家には自分の人生がないとも言える。そこにいるときでも、本当はそこにいないんだ。

また幽霊ですね。

作家であるブラックもブラックでなくなることに恐れのような感情を抱いていたことが分かる。

この小説は終始ブルーの一人称で語られるため、

自然と自分がブルーになったような感覚で読み進めるのだが、

ブラックがあまりにも変わりない毎日を過ごし続けているために、ブルーは自分は今何をして(させられて)いるのか、自分は何者なのか、疑心に満ちて焦燥に駆られてもはやパニックに近い状態になっているので、読み手までグルグルと不安な気持ちになってくる。

しかし、それでいて飽きずに最後まで読ませてくる

不思議な引力をもつ小説である。

そして終盤でグラッと展開が動いてから、余韻を残すラストシーンがとても良かった。

ぜひこれを読んで、不思議な空気感と分からなさに頭を悩ませて欲しい。

そして読み終えてからの不思議な酩酊感を味わっていただきたい。

そして、伊井直行さんの解説「無彩色の世界」が控えめに言って素晴らしすぎるので、読了後は絶対に読んでいただきたい。

解像度がぐんと上がった気がする。

三部作の残り二冊も読んで世界観を堪能したいと思う。