『ニーチェが京都にやってきて17歳の私に哲学のこと教えてくれた。』

おじさんには手を出しづらい表紙かも。電車の中でカバーもかけずに読んでスマホでメモまでしていたので、変質者と思われたかもしれません(笑)。

そんな目線はまったく気にならないほど学べます。

「哲学」ってなんだ?

学んでみたいと思いつつも、手が出せていなかった私。その背中を押してくれるのはいつもnoterさんだったりします。

あんぱんださんが、読書アウトプットをしつつ、2022年のベスト3冊の1冊としていたのが本書でした。

え?そんなにおもしろの?じゃあ学ぼう!

哲学ってなんだか難しそう…

そんなことはありませんでした。むしろ、「いまのVUCAやAIの時代だからこそ学びたい」と思わせます。

一緒に学びましょう!💪

小説です

ストーリーはこんな感じです。

17歳の女子高生アリサが、現世に現れたニーチェをはじめとする哲学の偉人たちに出会い「哲学する」とは何かを学んでいく物語

登場する哲学者は、ニーチェ、キルケゴール、ショーペンハウアー、サルトル、ハイデガー、ヤスパースです。現代人の体を借りています。

あと、友情出演(?)で作曲家のワーグナーも出てきます。本書の中では深くは語られないニーチェとワーグナーの関係とはなんなんでしょう?

自然と頭に入ってくるストーリーで読みやすいです。アリサの学びに対する姿勢や、人の話の聞き方、相槌のうち方にも注目です。

哲学とは

哲学者たちに説明いただきましょう。

すでにあるものを鵜呑みにするのではなく、疑いを持ち、自分なりに考えてみる。それが哲学するということだ。

哲学とは、さまざまなことに対して、本当にそうなのか?と疑いを持つことだ。

これが真理だ!という万人が納得する成果を哲学は持っていない

哲学に関して大した知識を持っていなくても、考えることが出来ます(中略)知識や資格がなくても、誰しも追及することが出来る

哲学するきっかけとなるものが、三つある(中略)

一つは”驚き”、二つ目は”疑い”、三つ目は”喪失”

私はいろんなことに興味を持ち、疑り深く、内省も強みなので、「意外と哲学してた」とわかりました(笑)

いまの時代だからこそ学びたい哲学

哲学者たちの説明する「哲学とは」を読まれてどう感じましたか?

いまの時代は、変動・不確実・複雑・曖昧なVUCA時代と言われています。考えて、考えて、答えのない課題に向かっていくことが大事です。

一方で、最近流行りのChatGPTはどうでしょうか?ますます人間が楽をしようと「考えない」時代になりつつあると危機感を覚えます。だから、

いまの時代だからこそ、哲学を学びたい

と思いました。

では、それぞれの哲学者から学んでみましょう!

ニーチェ

道徳に支配されている

ニーチェからは、刺激的な言葉がいっぱい出てきます。でも、言われてみればたしかにそうだと思うのではないでしょうか。

ニーチェは、「自分の人生をつくるのは自分だ!」ということを考えさせてくれます。

キルケゴール

”何かを選択する”というのは、何かを選んで選択するだけではなく、何もしないという行動も選択できる

キルケゴールは、「選択する」ことについて学ばせてくれます。不安から逃げる選択ではなく、自分を幸せにする選択をしていますか?

ショーペンハウアー

客観的な半分、つまり富や名声を追い求め、他人の価値観に従って生きるよりも、主観的な半分、つまり自分自身の内側にある感性を磨く方が、効率的に幸せを感じることが出来る

ショーペンハウアーは、「幸せとは何か」を考えさせてくれます。前回の『科学的「お金」と「幸運」の引き寄せ方』にもつながると感じました。

サルトル

そもそも生きている理由が用意されているわけではない

どのようにも生きていける、つまり人は自分をつくっていけるということだ

人は「生きている理由」を探しがちですよね。でも、理由は自分でつくればいいとサルトルは教えてくれます。

ハイデガー

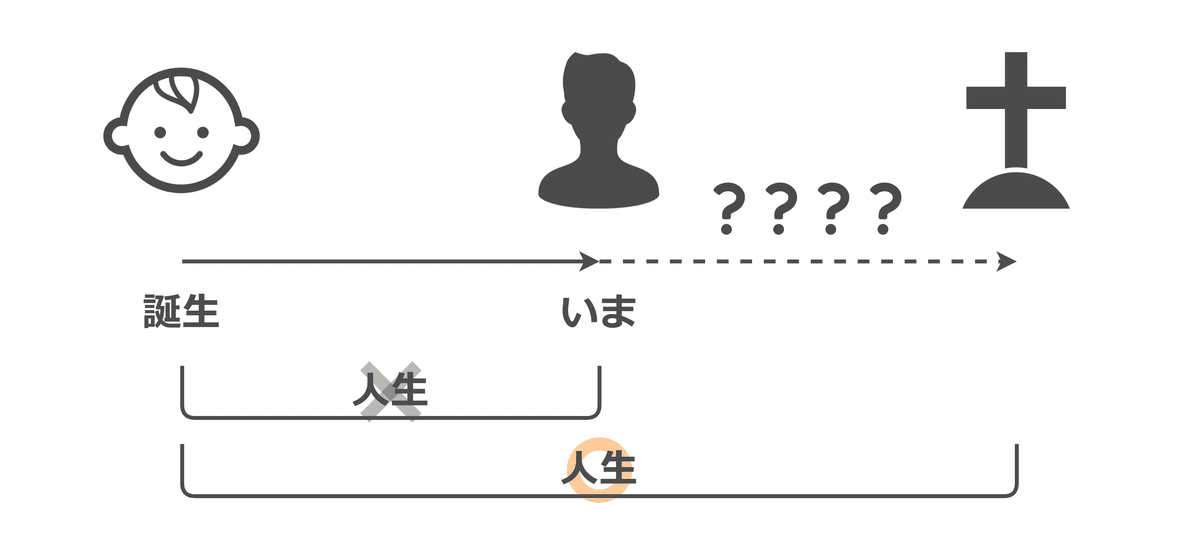

自分の存在がどのようなものであったか、自分の人生がどのようなものであったかは、死によって、死の直前によってわかる

その場にいたニーチェも「死ぬまでわからないのが人生だから」と言います。

考えるのを避けがちな「死」について、ハイデガーは考えさせます。死ぬまで人生は完成しません。

私は「楽しい人生だった」と笑って死ぬことを楽しみにしたい。そのために、いまできることをやるだけです。

ヤスパース

人はすでにいろんなことを知っている。それを理解し直すのが覚醒であり、哲学である。

物語の最後に登場するヤスパースは、「結局、哲学とは何なのか」を改めて教えてくれます。

まとめ

おもしろい。おすすめしたい。だけど、アウトプットするのは難しい。そんな本でした。いろんな本のアウトプットに挑戦するのは楽しいですね。

いま、哲学する時代になっています!

と伝えたい。

あ、

ちょうど本書を読んでいるときにタルイタケシさんが本書に絡めてキルケゴールの話をされていました。

この本って2016年発行なので、意外と古いのです。こんな偶然ってあるんですね。だから、noteのつながりって、おもしろい!

本日の学びはここまで。また来てください。👋

読書期間 2023/02/18-2023/02/26

初版発行 2016/09/26

<購入はこちらからどうぞ(楽天アフィリエイト)>

<この記事を書いている「高橋ひろあき」とは?>

いいなと思ったら応援しよう!