【読書】憧れの読書人『忘れる読書/落合陽一著』

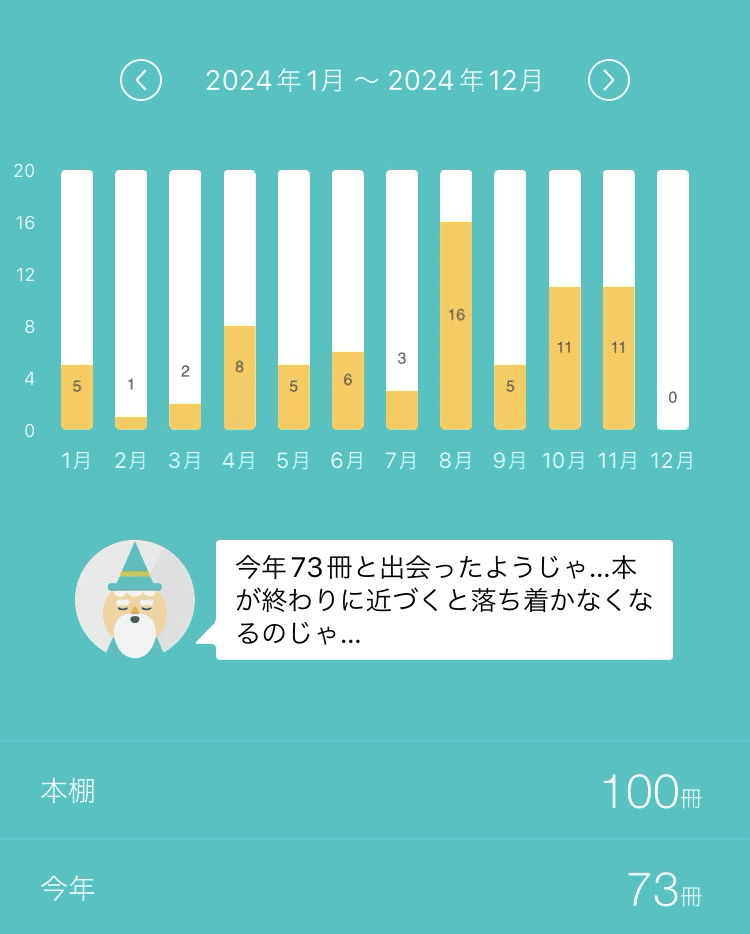

自分の読んでいる本を記録しはじめてから約1年という月日が流れようとしている。今年私が出会った本は今のところ73冊。

人によっては少ない数なのかもしれないけれど、心の余裕の問題で、全くの1冊も読み切ることができなかった期間があったことを考えると、私にとってはとにかく本を読んだ1年だったということを振り返る。

これだけ本を読んでいると、悲しきかな、せっかく印象深かった本の内容を、次から次へと忘れてしまっていると気が付いたときにいつだって寂しくなるし、悲しくなる。そんなわけで、このタイトルにまんまと惹かれて手に取ってしまった。

「忘れてもいいんだ」というつかの間の安心感をタイトルから得たのもつかの間、本書を読んでの一番の感想は、「また本を大量に読みたくなった」という感じだ。

とにかく、大量に本を読んでいる著者の、読書人としての、本への向き合い方にただただ、圧巻の一冊だった。

多読、精読、積読、といった読み方の観点から、古書、歴史書、写真集、マンガ、小説、新書、論文といった多岐に渡る種類の本についての考察まで、とにかく読書、読書、読書とは?という問いにことごとく向き合っている著者にいつのまにか憧れを抱いてしまっていた。

そんな著者の読書の観点で、一番印象に残った部分をここに綴っておこうと思う。

世の中には課題がたくさんあって、一つ一つを順々にクリアしていくには、まず前提として「ビジョン」が必要です。私はものを考える時、最初に頭の中に座標軸のグラフを書いてしまいます。横軸に時間、縦軸に行動を置く。「このビジョンによって、到達したいのはここだ」という点をグラフの右上に打ったとして、現状という点とそれを結ぶと、その道程にある点の一個一個がはっきりとした「解くべき課題」として浮かび上がってきます。

このビジョンの考え方は私も学生時代から自分の中に取り入れていて、そのビジョンを描くためによく、たくさんの「問い」を立てていた。一番よく考えていた「問い」は、「この社会課題に対して自分はどう向き合うことができるか?」みたいなかんじだろうか。

その当時、学生ながらにいろんなボランティア活動に私は精を出していて、そうやって何度も問いを立てて、検証して、そうやって自分のなりの「ビジョン」みたいなものが見えてきたりすることもあったなと思っていて、著者もこの上記観点を綴る上で、「問いを立てること」の重要さを前提として語っている。

まずビジョンを設定することで、「これも解かなければいけない課題だった」というラインが自然と見えてきます。・・・・そうした課題を解決していくための「方法」がテクノロジーだとすると、このビジョンまでの道程に線を引いていく動機が「ミッション」です。日本語でいう「使命」だと、若干精神論的な要素が入ってきてしまい、微妙に意味合いが違うように感じます。私にとって「ミッション」のイメージは「これを果たすのがまさに自分の役割だ」と、ある意味では楽しそうに自ら直覚しているようなものです。

ここで著者が述べているこの「ミッション≠使命」ではないという見方ってめちゃくちゃ大切だとうなづいてしまった。学生時代はボランティア活動を通じてNGOの活動、社会人時代スタートアップのベンチャーで働いた自分自身の経験の中で、よくこの各々「ビジョン」を達成するための自分の「ミッション」への向き合い方はことごとく重要視されていたことを思い出す。

けれどよくそこで見受けられたのは、その「ミッション」にいささか自己犠牲が過多に伴ってしまっているという点で、それを著者は「使命」という精神論で表現しているのだなと、結構腑に落ちた。「ミッション」自体に取り組むことを楽しむという感覚はとても大切だなと私も思った。

誰かがそうしたミッションを動力としてビジョンを抱いた時、その周囲には、「方法」としてのテクノロジーを開発する人の群もできるし、ビジョンへの意識ジャンプを加速する表現者(アーティスト)の群もできていきます。その時代時代に本を書くということは、ビジョンへの道程を見せ、解くべき課題を世の中の人たちと共有したいという表明でもあるのです。

本に書かれた細かい方法論に囚われず、発信者の「ビジョン」と「ミッション」という根っこのところをつかまえる訓練をしながら本を読むといいでしょう。その上で時間軸を追い、人の動きを俯瞰する。ミッションという熱で人を動かしていく過程を、絵巻のように俯瞰してみるという訓練です。ビジョンの実現というのはわりと単純で「人×時間」で解決できます。そのリソースが枯渇している時、何がその欠落を埋めるのか?そういう視点も加えるといいでしょう。成功を加速させたのはミッションを強く持つ熱なのか。それとも熱を広める周囲の人の力なのか。独自の問いを軸に読み解いていくと、歴史書や古典を読む意味が深まります。

少し話がそれてしまったが、話を戻すと、本を読む際の上記の観点、自分の読書にも取り入れていこうと思った。だってめちゃくちゃ面白そうだもの。

たしかに、今文章を書いている自分自身のことを振り返れば、すごくこれは明確になる。私自身も、noteでいろんな文章を綴っているけれど、一見矛盾している文章も実は根っこではつながっていて、自分なりにある意味「ビジョン」を置いて、日々文章を綴っている。

私なりの「ビジョン」と「ミッション」↓↓

自分の例から考えてみて、そしてたくさんの本を読んできた著者の観点も合わせれば、誰かの本を自分が手に取るとき、そこにはその著者の何かしらの「ビジョン(目指したい場所、取り組むべき課題意識)」があって、そこに基づく何かしらの「ミッション(動機)」によって、その本は書かれているのだ。

そこに対して「この著者は何に課題意識を持ってこの本を書いているのか?」「著者がこの本で伝えたい熱は何か?」「その熱を持って著者は何の課題を、どのような方法で解決しようとしているのか?」「どんな未来を予想しているのだろうか?」

そうやって独自に問いを立てながら、ただ、本の文章をなぞったりするだけじゃなくって、さらに考察を深めてみる。

そういう読み方をすれば、さらに印象に残る読書ができそうだなと思ってしまった。あぁ、もっと早く知りたかった。けれど、きっとこれからでも遅くない。

そんな読書の面白さをたくさん提供してくれた素敵な本で、またたくさん読書をしていこうと思えた一冊。