美術史第54章『インド美術の概要-前編-』

インド美術は近代以前にインドと呼ばれていた現在のインド、パキスタン、バングラデシュなどインド亜大陸で展開された美術の事で、インド美術に残る古代から中世の美術作品はその多くがインド発祥の仏教、ジャイナ教、ヒンドゥー教と北から伝わったイスラム教に関わる宗教美術である。

そのため現存する古代・中世インドの絵画や彫刻は仏塔や寺院などの建築物や石窟寺院を装飾したものが大部分で、インド美術において建築、絵画、彫刻などの美術品は相互に一体を成す不可分であるとされる。

インド美術の殆どは宗教美術であるとしたが、実際にはインドの熱帯気候は美術品の保存に適さないためにその歴史の中で多くの美術品が失われていると思われ、古代インド文学に描写されている宮廷の華やかな装飾や、世俗的な建築、古い木造建築は現在では全て現存しない。

それらを装飾した世俗的な絵画も存在したはずだが、今では結果的に耐久性の強い石材で作られた寺院、仏塔、石窟などの宗教施設と、これに付随して作られた絵画や彫刻などの宗教美術のみが残っているだけである。

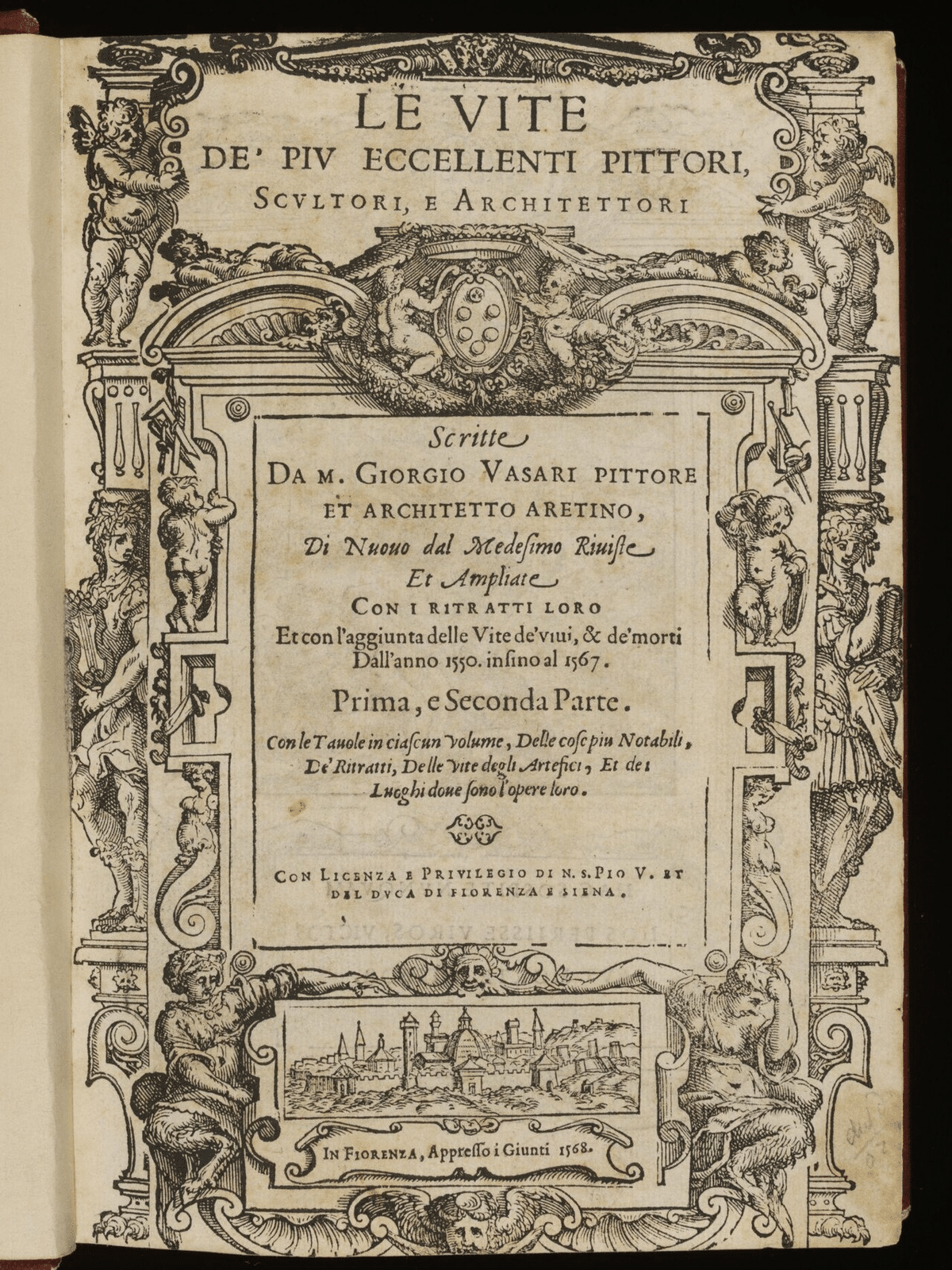

また、インド美術では、ヨーロッパの美術においてミケランジェロやダヴィンチ、ラファエロ、レンブラント、ブルネレスキなど数え切れないほどの画家・彫刻家・建築家がその作品とともにそれを作った一個人として名前や伝記に記された多くの情報が伝えられているのとは違い、個人名がほぼ全く伝わっていないという状態である。

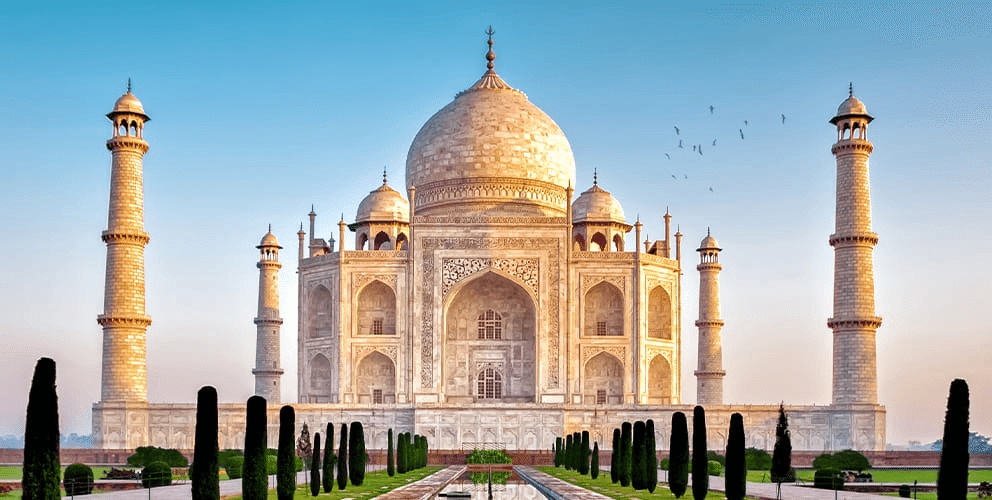

例えば世界で最も評価の高く、また著名で偉大なる建築物の一つである「タージ・マハル」は17世紀と、比較的近代に作られたにも関わらず、近年になってやっとアフマド・ラホーリーという現代では無名の人物の可能性が高いと言われ始めた程度であり、それも、ラホーリーも実際に建築を主導者だったのか、それとも職人のまとめ役をしていたのかすらもよく分からない。

ただ、インドの寺院の多くは建築家や彫刻家、石工、壁塗り職人など多くの職人集団が共同作業で建設するもので、彼らはヨーロッパと違い芸術家としてではなくギルドの一員の労働者として働いているというスタイルであったため、インドでは実際に手を動かす職人階級の地位がシュードラというカーストで身分が低かったということもあり、名前も何も全く記録されなかったというのがあるようである。

また、先程触れた気候の問題から現存する古代中世インド美術の彫刻の多くが石造のものなのだが、他に骨材・結合剤・水を混ぜたストゥッコ、粘土を焼いたテラコッタ、青銅などを用いたものも現存している。

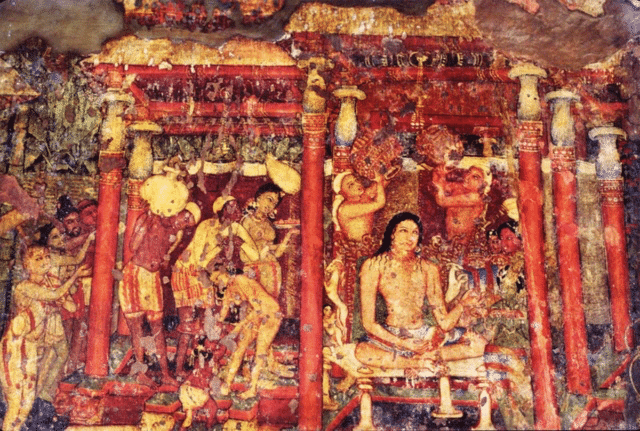

インド美術の絵画の分野では宗教経典の挿絵を除くと古い遺品は石窟の壁画のみで特に代表的な作品としては西インドのマハーラーシュトラ州にある「アジャンター石窟群」にある壁画が挙げられる。

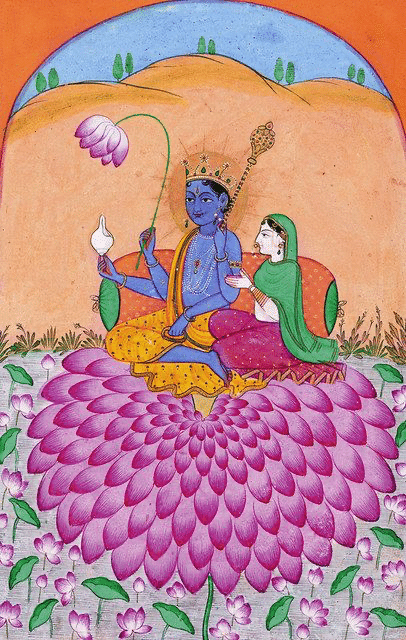

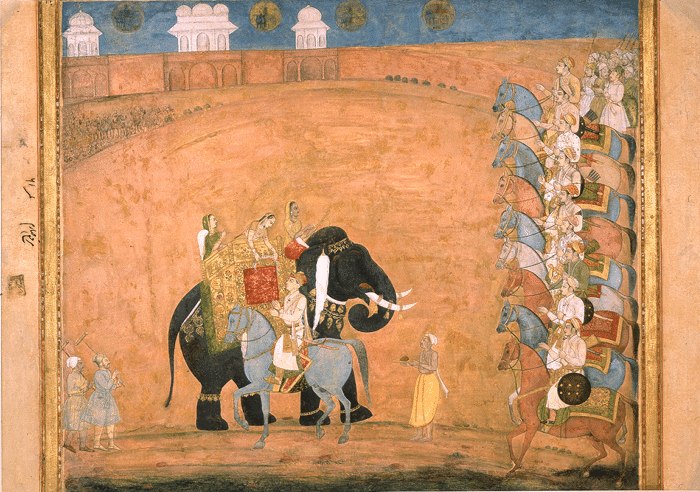

また、中世後期の16世紀には北方から到来しインド北部を制圧したイスラム教国家ムガル帝国と土着のヒンドゥー教のヴィジャヤナガル帝国の両勢力が繁栄を極め、その両者で写本装飾などのミニアチュール(細密画)が発達したこともインドの絵画の歴史においては重要であるといえる。

また、古代から中世インドで絵画や彫刻が繁栄した一方で、工芸品は少なく、現存するものの殆どは出土品で、近世に入るとダマスク象嵌細工、エナメル細工、象牙細工などが作られた。

食器などの分野では東アジアのように陶磁器の発達は見られなかったものの、近世に入ってからペルシアの影響を受けた釉薬をかけた施釉陶器が見られるようになっていくこととなり、そして、染織分野では更紗、綴織、刺繍など、木工分野では楽器や白檀製の家具などが作られていった。

また、黄金製の装身具や金属製の器などの金属工芸も存在したことは確実であるが、それらは溶かして再利用されたため現在ではあまり残っていないという状況である。