美術史第86章『近現代中国美術-中国美術13-』

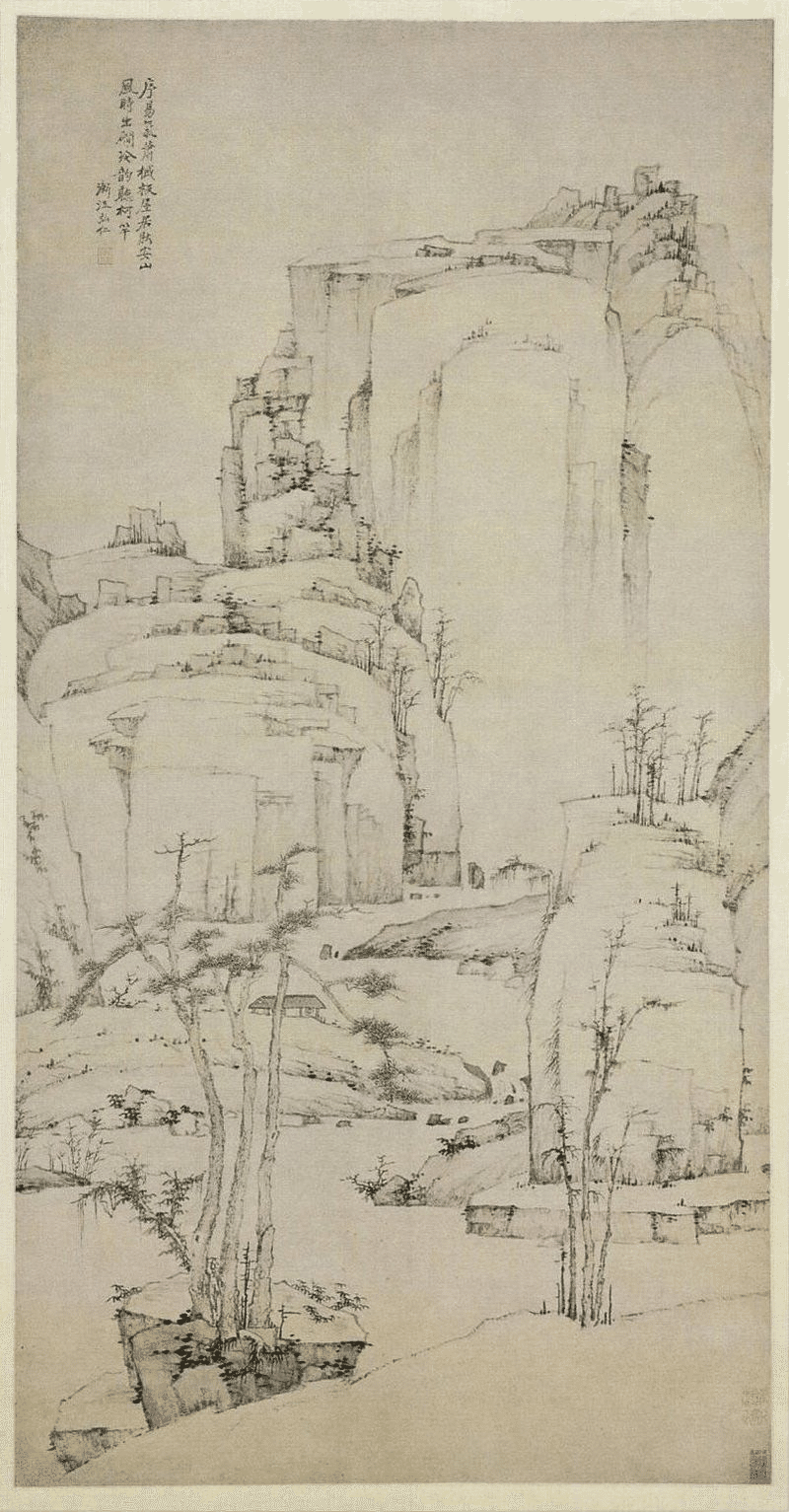

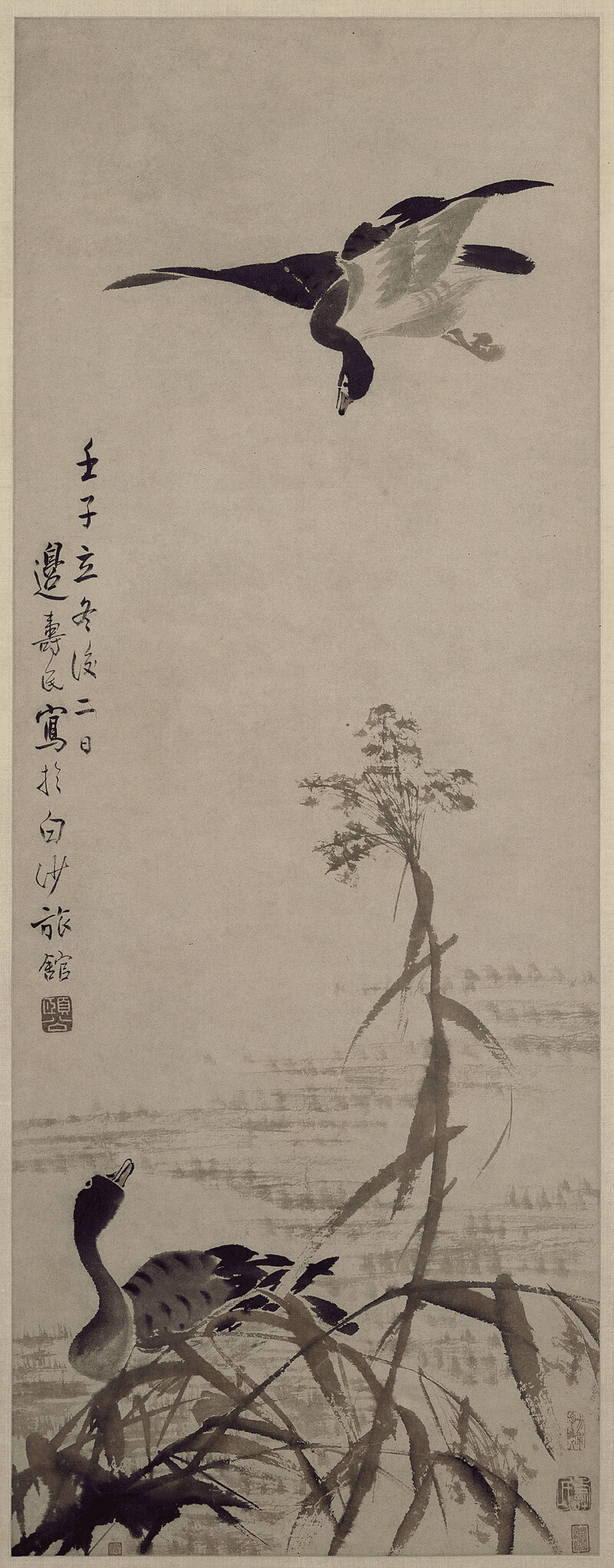

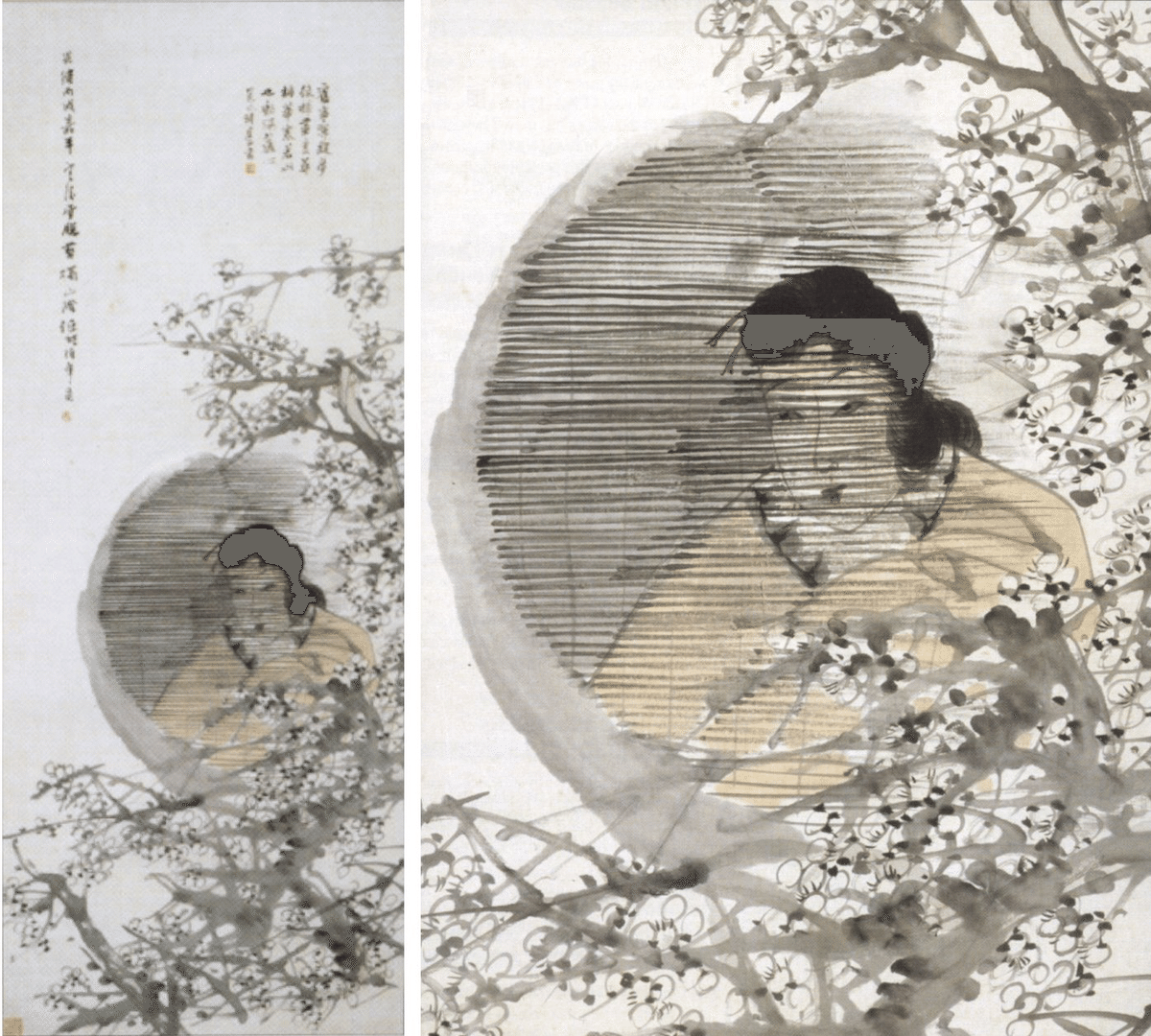

画院での絵画が繁栄する一方で、清代初期には明の王家の血筋でその支配に反発したとされる、清から逃れて寺に入り水墨花鳥画を基本とし大胆な描写を行った巨匠、八大山人が活動した。

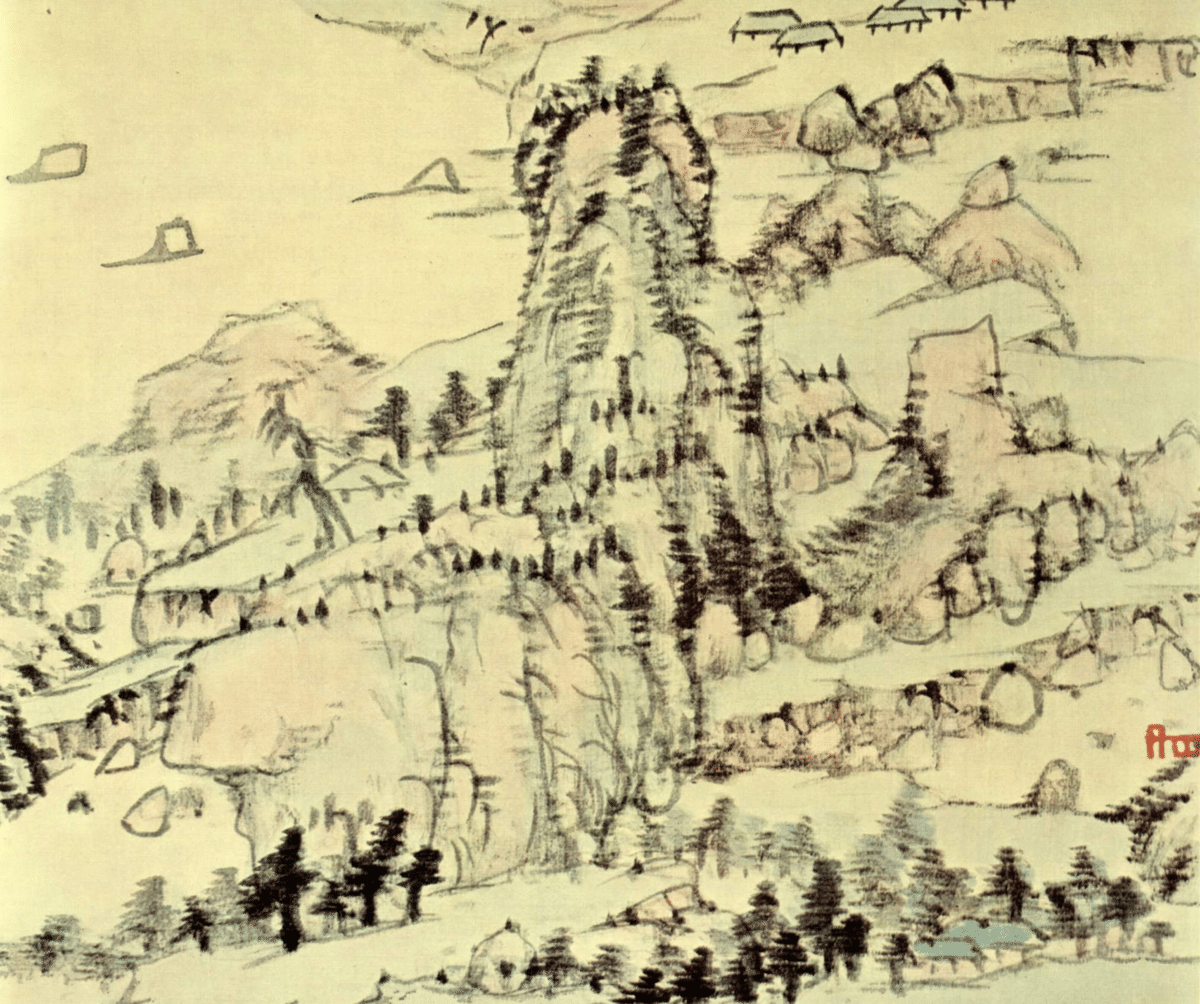

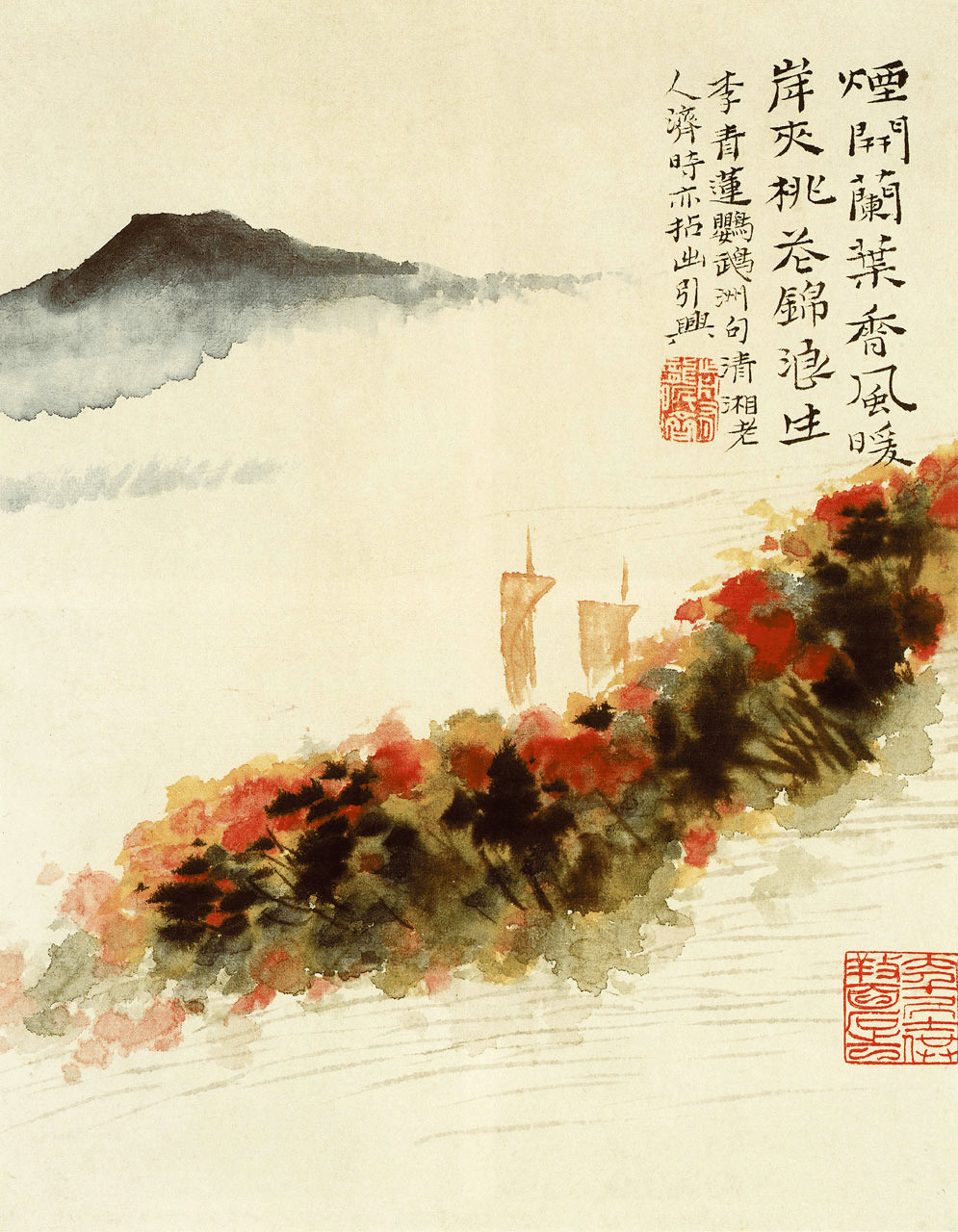

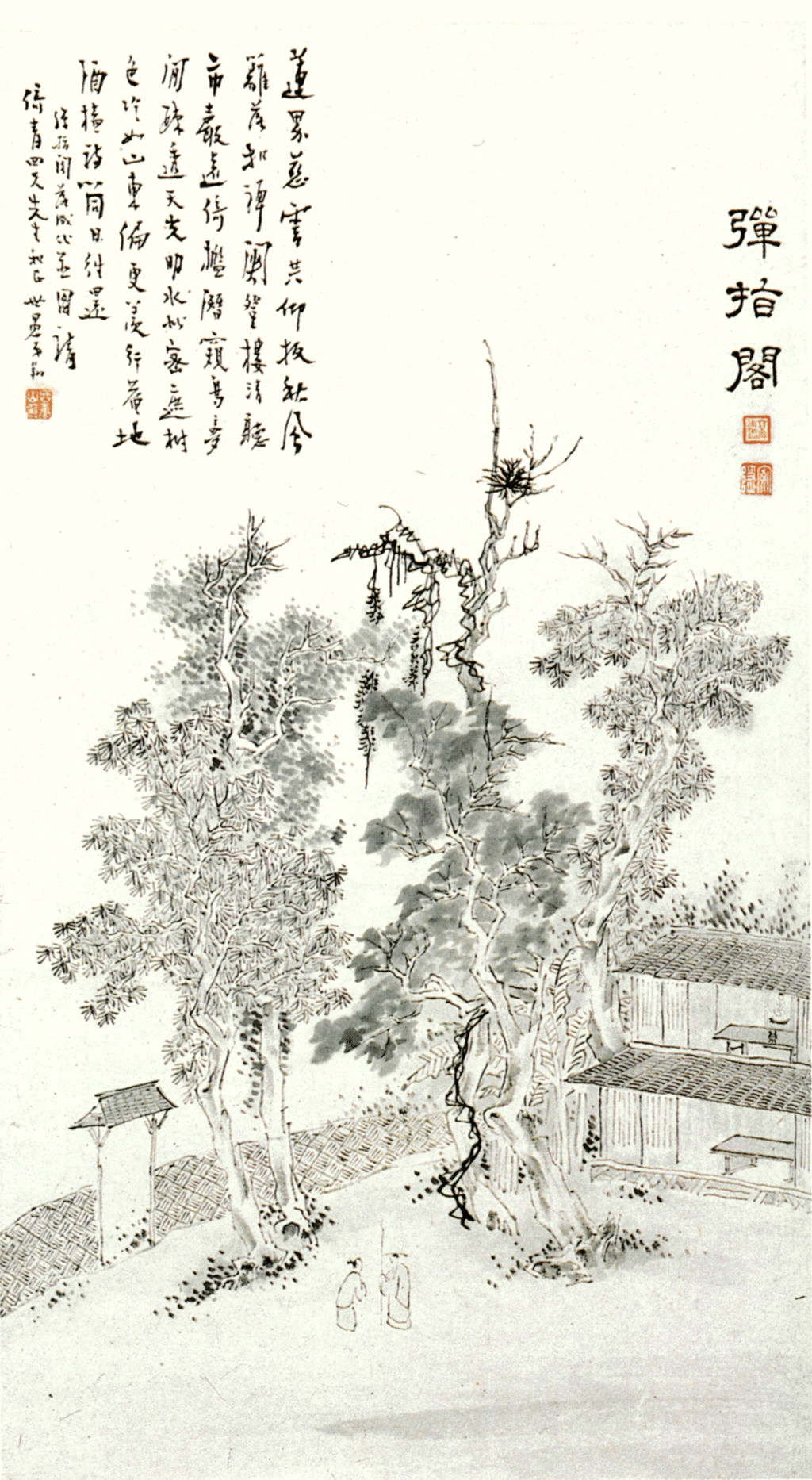

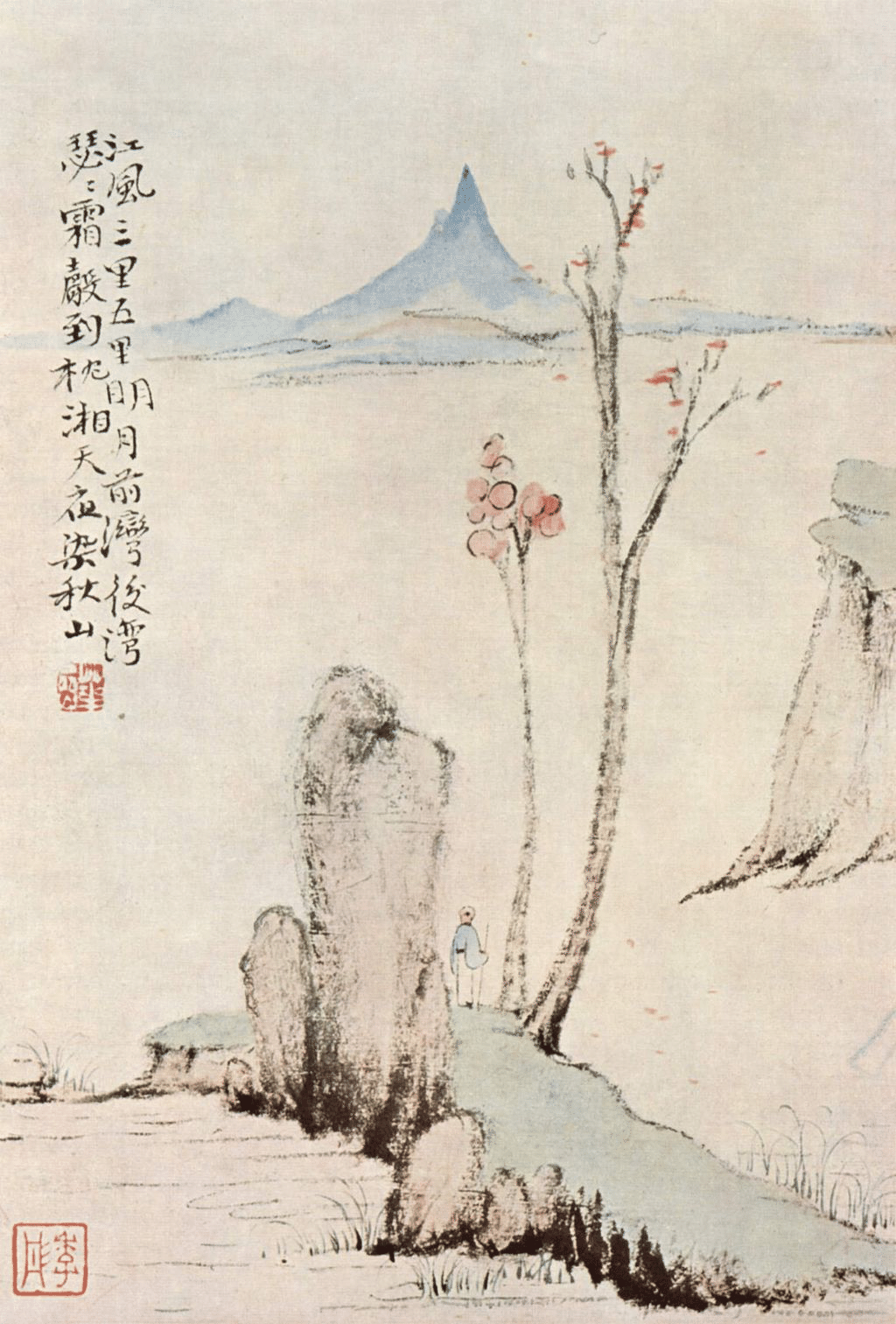

同時期には明王家の末裔の出身で、淡い色の着色の独創的な山水画で世界的に知られる中国絵画史上では最大の人物である画僧の石濤も活躍していた。

陳洪綬という浙派の文人画家は特に強い線やデフォルメを特徴とする人物画や挿絵を多く描き後世に大きな影響を与えたとされ、著名である。

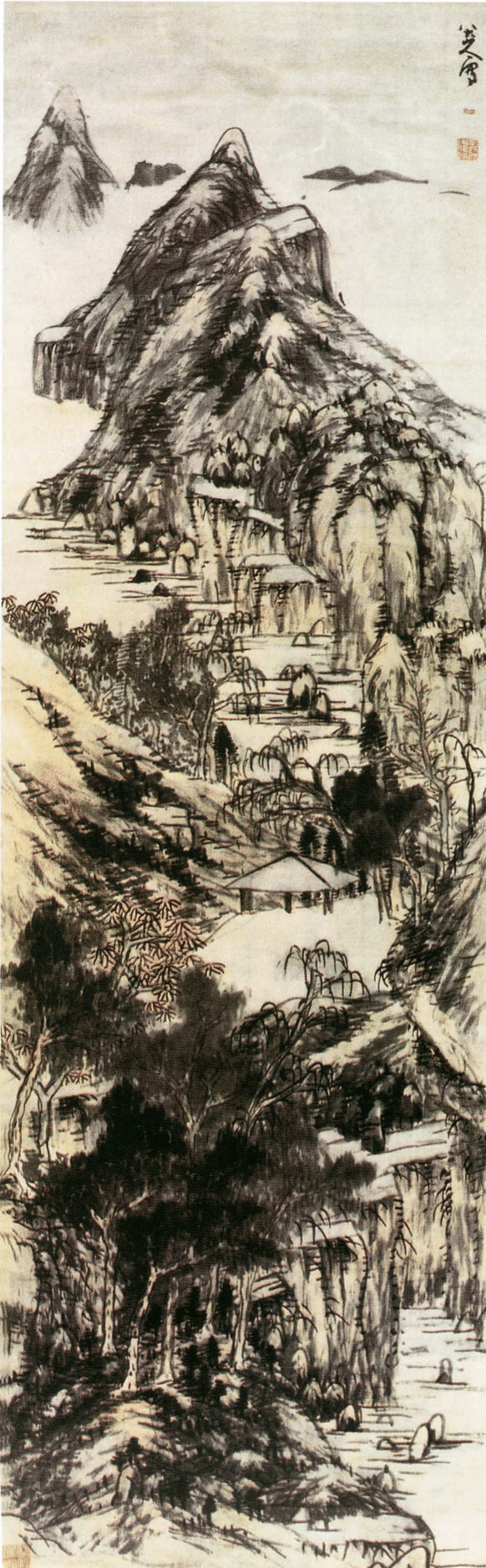

他にも17世紀には画僧として遊歴した弘仁や南京で過ごした石殘、女流画家の陳書、嘉興市の柳如是などが活躍した。

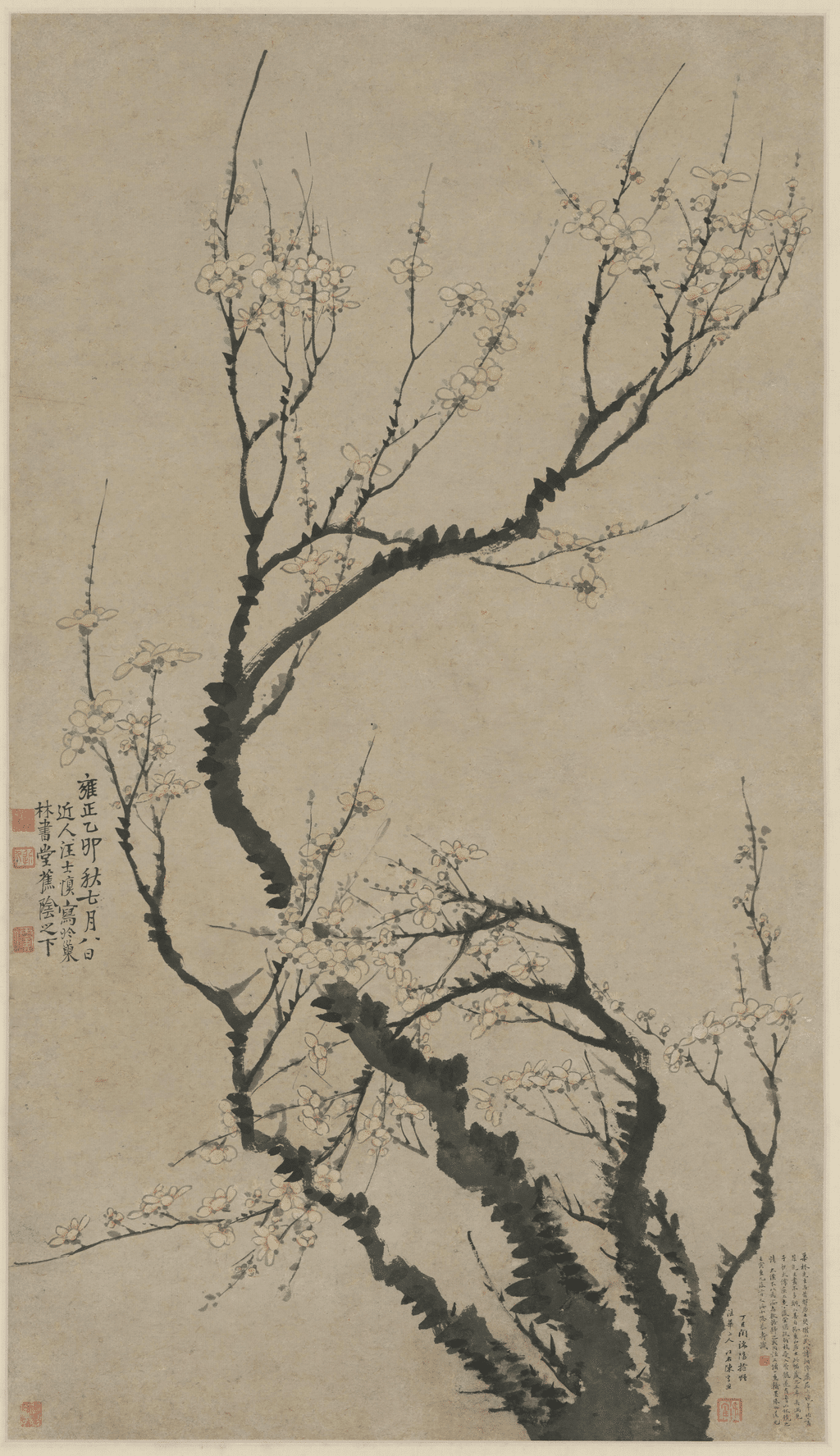

また、塩の集積地として豪商が活躍していた揚州で花鳥画などを画家自身が好きな主題で自由な画風で描いた「揚州八怪」と呼ばれる文人画家達がおり、そこには金农、李鱓、鄭燮、黃慎、李方膺、汪士慎、羅聘、高翔という著名な画家達が含まれる。

ただ他にも「揚州八怪」には華嵒、高鳳翰、邊壽民、閔貞などを含ませる場合もあり、はっきりと八人というわけではない。

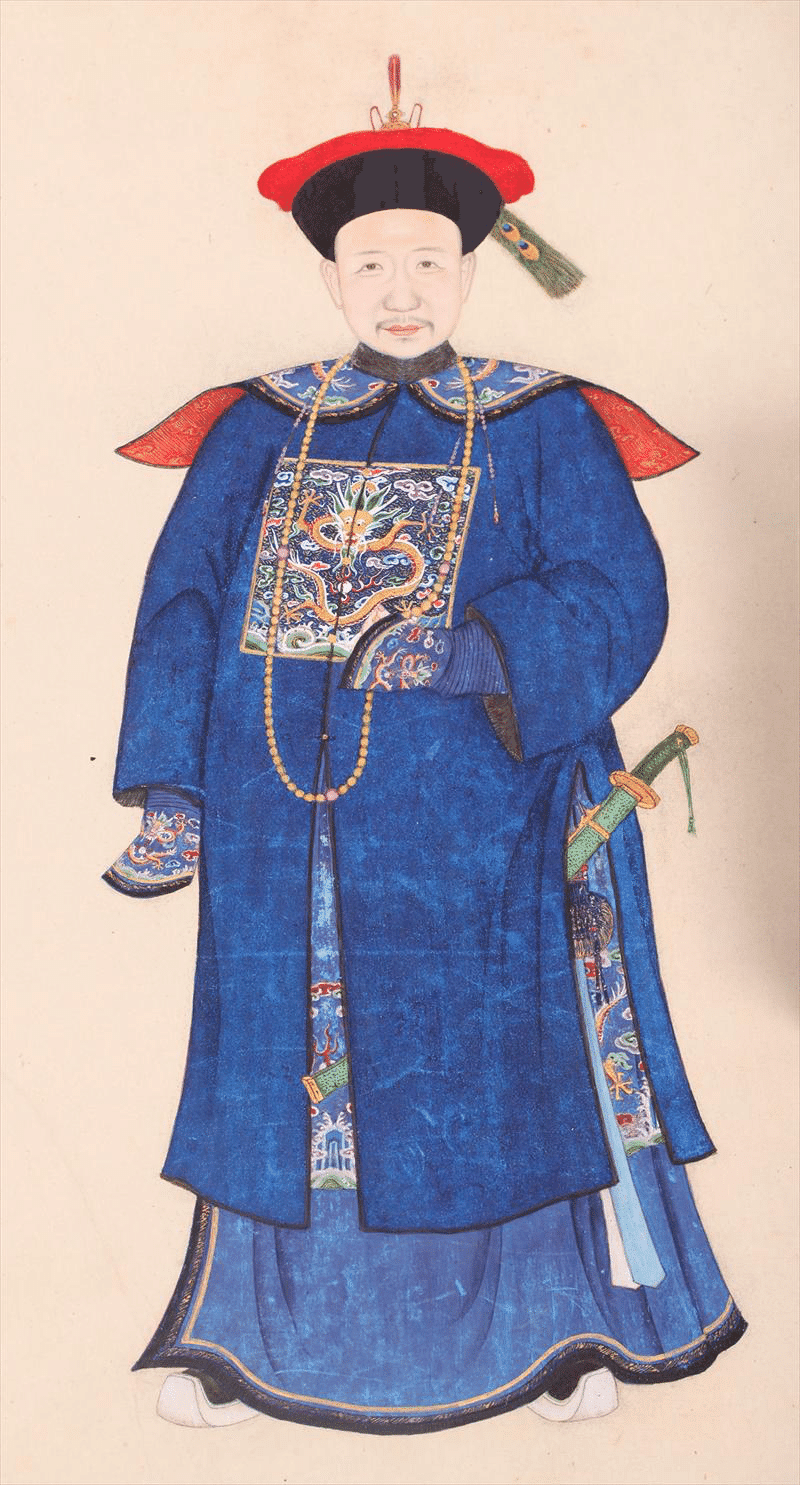

しかし19世紀に嘉慶帝の時代になると、乾隆帝が行ったジュンガル、ネパール、ウイグル、ミャンマー、ベトナムなどとの戦争による赤字とヘシェンによる横暴などの政治腐敗、経済の停滞、人口の爆発的増加など問題が山積みになり、絵画の分野も衰退していった。

18世紀末期に産業革命を達成し大発展を遂げた西ヨーロッパがアジアとの貿易を盛んに行うようになり、中でも中国との貿易はイギリスが独占し多くの絹織物、茶葉、陶磁器を輸入した。

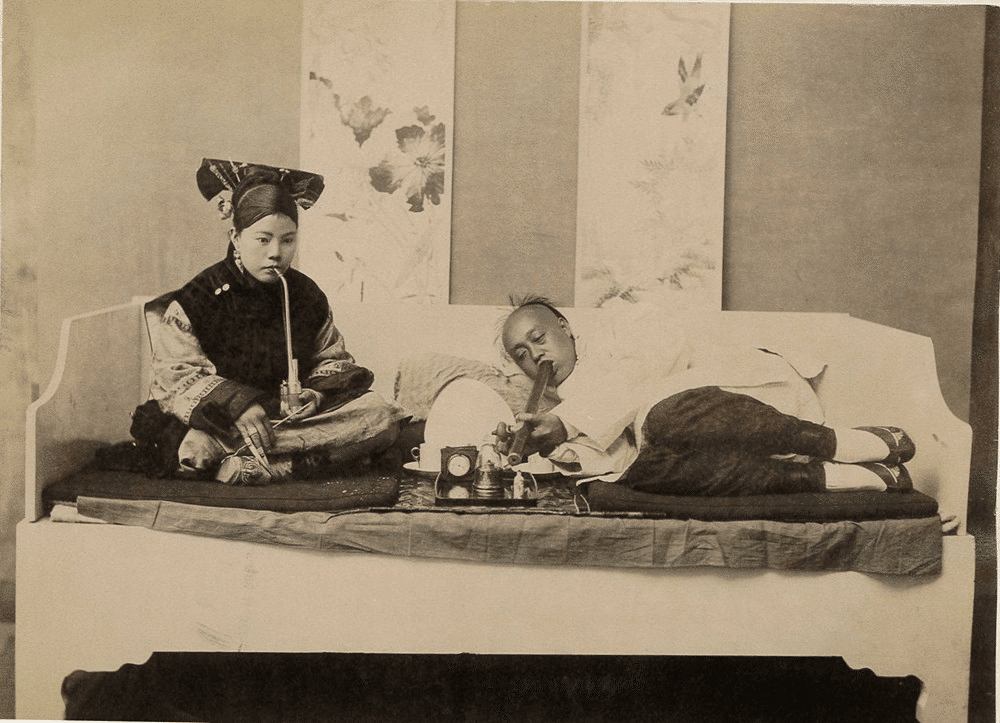

その一方で清の商人たちはイギリス製品は需要がないため買わずイギリスとの貿易で銀での支払いのみを認めたため、イギリスは貿易赤字を膨らませてこれに対応して植民地化したインドで採られる麻薬(アヘン)を中国に売り、この時代の清では先述の通り経済停滞と人口爆発が起こり、多くの貧困者が存在する状態であったため、アヘンは直ぐに蔓延した。

アヘンをやめさせようとする清に対し、イギリスは「アヘン戦争」を仕掛け関税自主権や香港を奪いとり、その後には難癖をつけて「アロー戦争」を仕掛け清は殆どヨーロッパの属国となり、そこに「太平天国の乱」「パンゼーの乱」「回民蜂起」という数千万規模の非常に大規模な宗教反乱が複数発生した。

その後、これらを鎮圧した曽国藩、李鴻章、左宗棠、張之洞などが軍閥を作り、皇后西太后の支配下の中国で台頭、ヨーロッパの技術を導入する「洋務運動」を行うが限界が見え始めた。

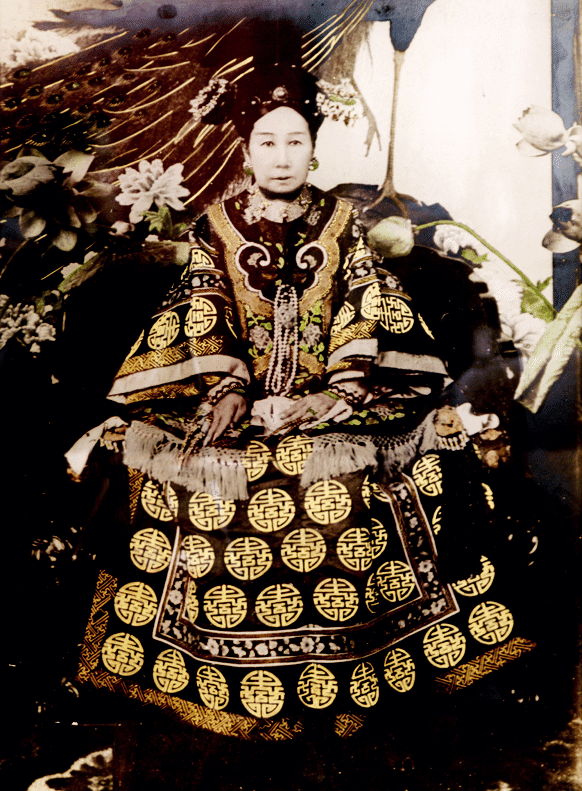

しかし結局は不平等条約や清仏戦争、日清戦争の敗北で各国が領土を削っていき弱化が進み、康有為や梁啓超など、そして光緒帝が明治維新に倣って「戊戌の変法」を行おうとするが、多くの役人は急速な改革に賛同できず、結局西太后がクーデターを起こし、その後、他国支配に反発する宗教団の「義和団の乱」が発生するとそれに乗って列強へ宣戦布告するが敗北、「北京議定書」でさらに他国支配が進んだ。

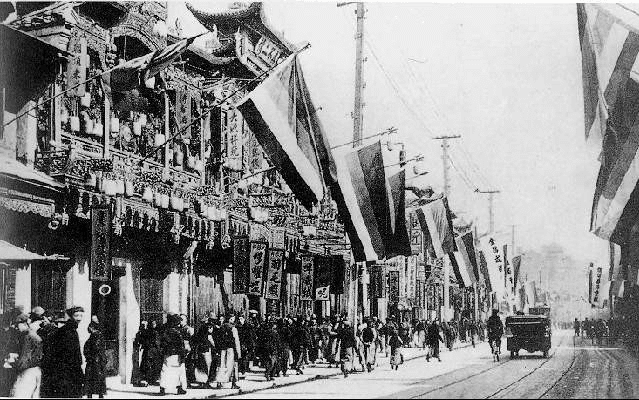

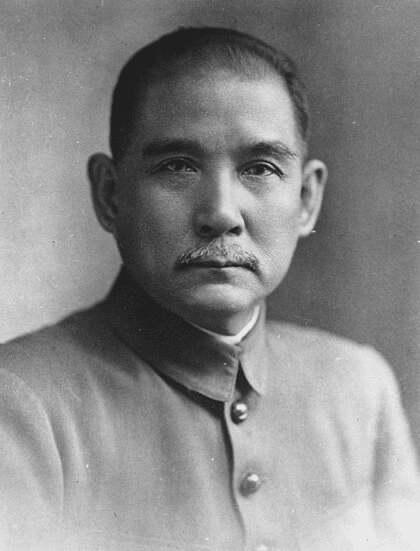

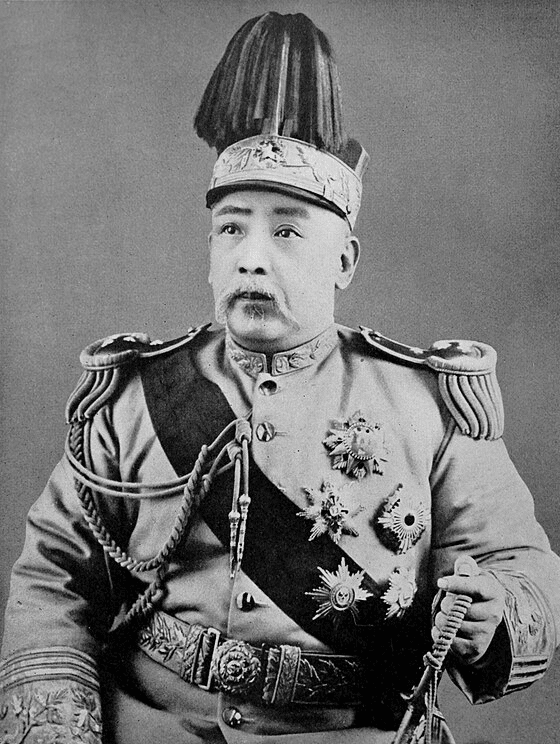

西太后は改革機運の高まりから「光緒新政」を行い、その死後には内閣が置かれることとなるが、その内閣も皇族中心と批判され、孫文を中心に「辛亥革命」が発生して臨時政府が誕生、皇帝溥儀が退位して清王朝は滅亡し、清内閣の総理大臣だった袁世凱が新たに成立した「中華民国」の大統領に就任した。

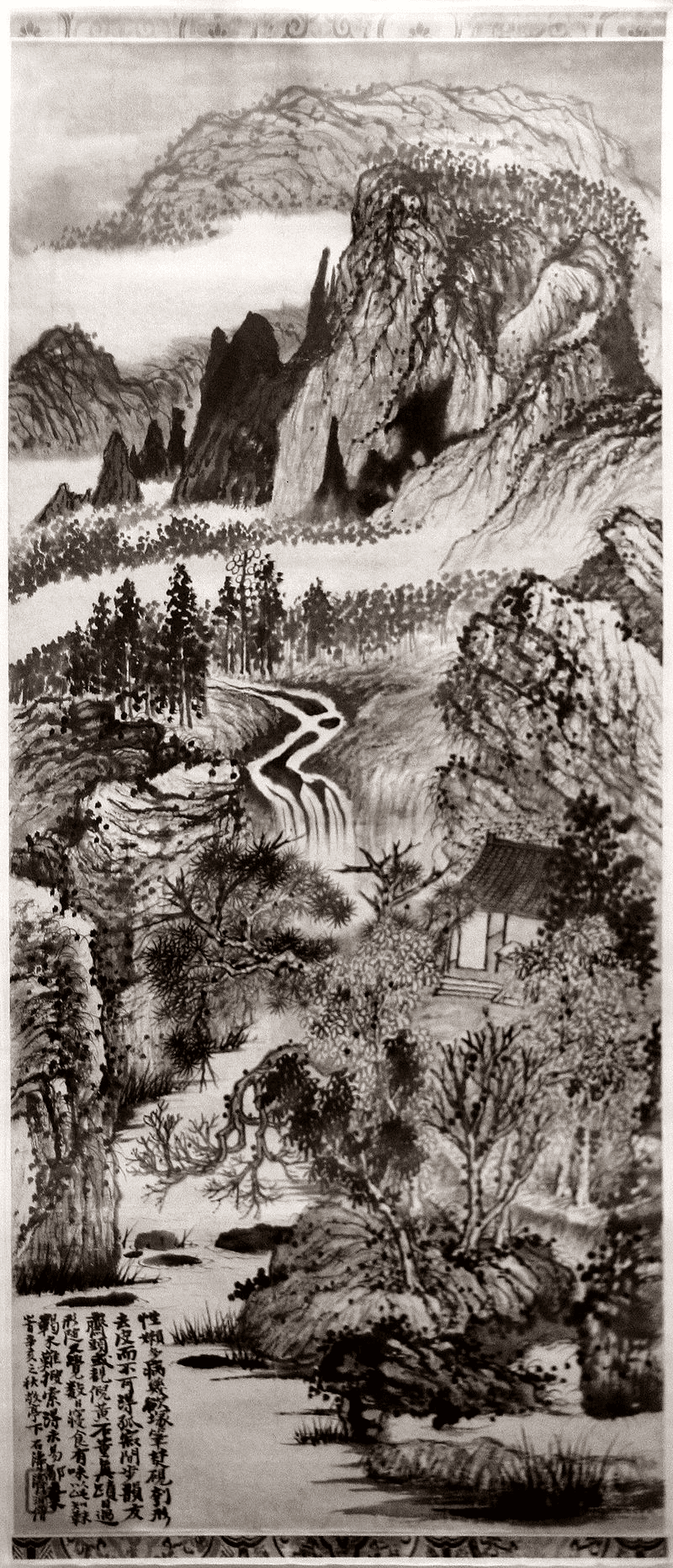

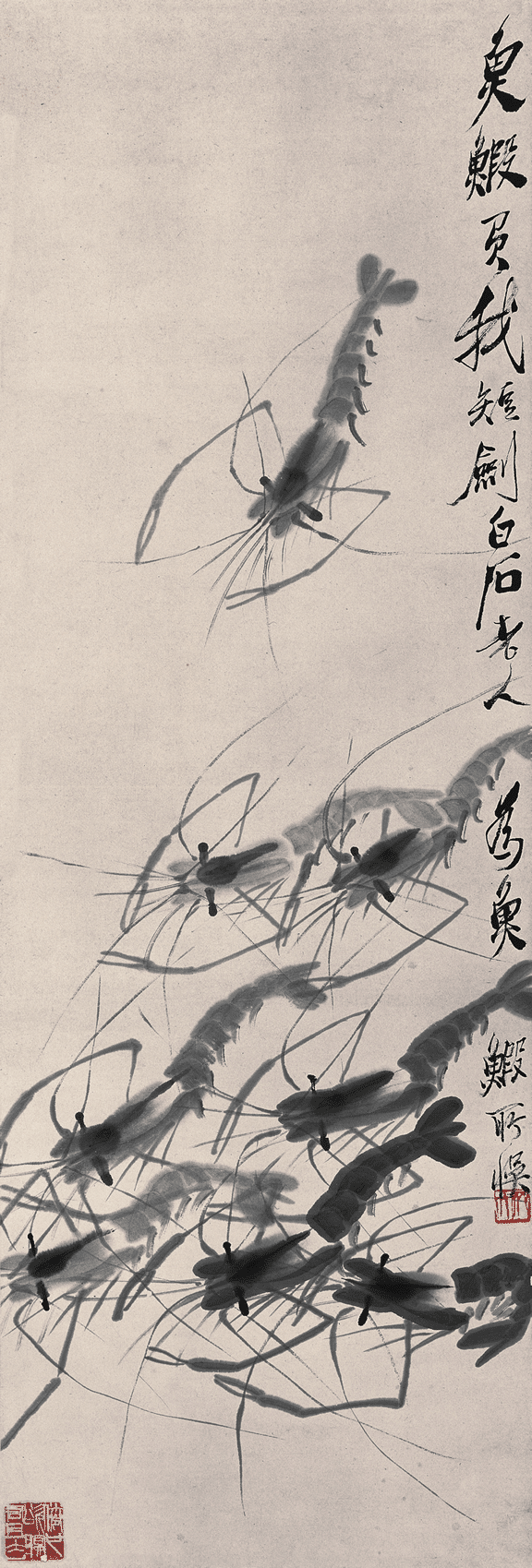

これ以降の時代には清の文人画は「揚州八怪」からも大きな影響を受けた海上派呼ばれる徐渭や石濤に師事していた趙之謙、清最後の文人と呼ばれる呉昌碩、現代中国画最大の巨匠とされる斉白石、西洋画の速写(クロッキー)や彩色法を混ぜた任頤らにより受け継がれ、西洋美術も大きな影響を及ぼし多くの画家が西洋的な写実を行うようになり、他にも元末山水画に影響を受けた黄賓虹もいた。

また、20世紀初期に第一次世界大戦が起こった頃の中華民国では袁世凱が皇帝即位を宣言したり溥儀を復位させたりし、さらに軍派閥が衝突して軍閥時代となった。

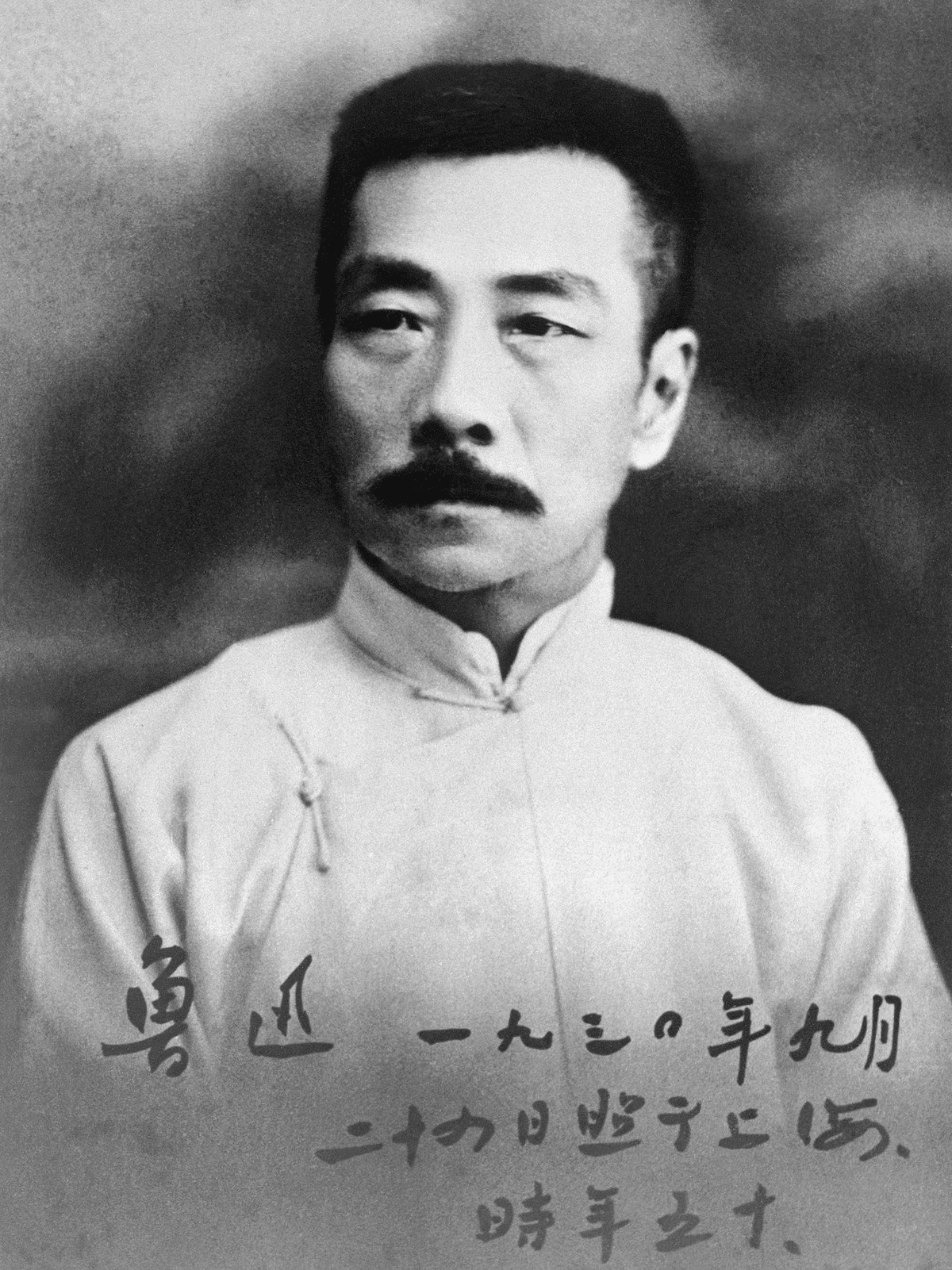

その後の世界では日本の「対華21カ条要求」をきっかけにアメリカの十四か条の平和条約、韓国の三・一運動、ロシア革命とソビエト誕生など帝国主義に反発する動きに影響を受けた「五四運動」が起き、文化面では思想の西欧化を謳う「新文化運動」が発生、新文化運動の指導者の一人である文学者魯迅は上海で西洋芸術を広める活動を多く行いながら版画家を育成した。

中国では軍閥の複雑な闘争の結果、孫文や蒋介石の国民政府が中国を統一、しかし、国民党とソビエトが援助する共産党が国共内戦を始め、「日中戦争」では一時的にまとまったが日本がアメリカに滅ぼされると内戦を再開した。

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3b/Pan-yuliang-penguins-by-the-lake_1923.jpg (潘玉良作)

https://kaitoriart.com/_img/ja/article/1465/image/770_510_1_ffffff/ (ウーキー作)

最終的に毛沢東の指導で共産党が中華統一しソビエトの影響下で中華人民共和国を樹立、この時期の美術では「人民のために奉仕する」という文言の元、革命や平等社会を扱った作品が多く制作され、伝統的な中国画は衰退、巨匠 徐悲鴻は国旗や国章に関わり、同時代の巨匠 張大千は敦煌壁画の模写や書・篆刻・詩などで活躍し、フランスで女流画家の潘玉良や水墨画に根ざした抽象画のザオ・ウーキーが活躍した。

https://assets.st-note.com/img/1726873951-r7N0CdvlqiSWkF6A9cY5OyHR.png (王久江作)

1956年にはソビエトでスターリンへの批判が当時の最高指導者により堂々と行われ、中国ではこれにより芸術・学術活性を目指す「百花斉放百家争鳴」が起こったが、共産党による独裁化が進み、「大躍進政策」で多くの死者が出て毛は失脚、その後、「文化大革命」が行われ少しでも反動的な芸術は破壊されるような状態になったが、鄧小平により解放がなされて以降はそのような事態は無くなっていき、山水画家の王久江、モダンアートの陳丹青などが活躍した。

*これで中国美術史の章は終わりです。読んでくれた方、ありがとうございました。