「羅生門」を読む③ あらすじから迫る-マクロ的視点からのアプローチ

今回は「あらすじ」から「羅生門」に迫ろうと思います。言い換えればマクロな視点から作品を読んでいこうというわけです。

国語の授業であらすじを書くとか要約するとかいう学習活動がありますが、その際には必ず字数設定がなされます。これはとても大事です。字数によってどれくらいの要素を盛り込むかが変わってきますからね。まず、そのことを芥川の処女作「老年」を例に確かめてみます。「老年」については拙文の「『羅生門』を読む①」に目を通していただけるとわかりやすくなると思います。

▢「老年」のあらすじ/字数と要素

「老年」の最短あらすじは次のようになります。

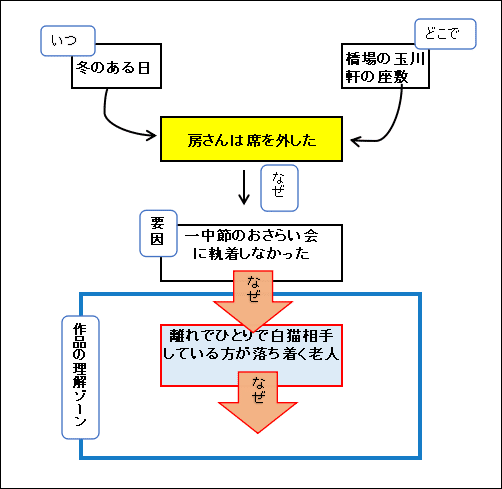

房さんは席を外した。

句点を含んでちょうど10字です。要素は「誰が」「どうした」になります。これ以上縮められません。

次は30字以内です。

房さんは一中節のおさらい会に執着がなかったので席を外した。

これは29字です。付け加えられているのは「理由」です。この場合は「なぜ」、つまり「理由」になりますが、「理由」よりも「原因」や「要因」としたほうがよい場合があります。ここのところはケースバイケースです。要するにその人物の行動や変化を起こさせるものは何か、ということが付加要素です。

次は50字です。

冬のある日、房さんは橋場の玉川軒の座敷で催された一中節のおさらい

会に執着がなかったので席を外した。

加わったのは、「いつ」「どこで」です。これは49字。

大事なのはこの3段階の順番で、これがマクロ的に物語を読んでいく場合には効果的です。それはあとで「羅生門」の方で確かめていきます。

▢「老年」/あらすじからのアプローチ

これでマクロ的な視座ができあがりました。ここから作品の内容に迫っていきます。この「老年」のあらすじを基に問いをつくるととすればどうなりますか?行動要因の理由、乃至は原因を問うことになります。ここでは「房さんが一中節のおさらい会に執着がないのはなぜか」ということです。この問いから作品の内容理解のゾーンに入っていきます。

房さんは座敷で一中節をみんなとやっているより、家の離れでひとりで白猫相手している方が落ち着く老人である。

これが、さっきの「なぜ」に対する「答え」です。そしてこの「答え」に対して、「それはなぜ」とさらに問いをかぶせていきます。こんなふうに「なぜ」が連動し、作品理解は深まっていきます。これが、「あらすじ」というマクロ的視点から作品の本質に迫っていくやり方です。だれにでもできます。「老年」についての詳細は前出の「羅生門を読む①」をご参照ください。

▢「羅生門」のあらすじ/10字から浮上するもの

ではこの手順で「羅生門」を読んでいきましょう。

まず第1段階のあらすじ。

下人は盗人になった。

「誰が」「どうした」で、これもちょうど10字です。「羅生門」の話を一言でいうとこうなります。わかりやすいですね。すぐ、次へいきたくなりますが、ちょっとお待ちください。じつはこの10文字、作品理解する上で大事な情報が含まれています。

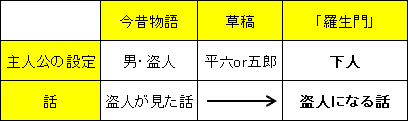

「羅生門」の典拠は「今昔物語」巻29第18話「羅城門登上層見死人盗人語」ですが、その冒頭にこうあります。

今は昔、摂津の国の辺りより盗みせむがために、京に上りける男

原典には「盗みをしようと思って京にやってきた『男』」と記されています。もうちょっと後には「盗人(ぬすびと)」とでてくるように原典ではこの男は最初から「盗人」です。芥川はそれを「下人」が「盗人になる」物語にしたわけです。骨組みから変えたことになります。ちなみに「下人」という言い方は原典には出てきません。また、これは佐藤嗣男氏が指摘しておられるのですが、下書きや原稿の断片では交野の平六とか五郎という個人名が出てくるそうです。整理すると次のようになります。

第1段階のあらすじと「今昔物語」を比較することによって、「下人の変貌」と「下人という設定」という、「羅生門」を読む場合の重要項目が浮かび上がってきました。

【佐藤嗣男先生の論文☟】

▢「羅生門」のあらすじ/下人の変貌要因としての「老婆」

第2段階のあらすじは「行動要因」を付加します。

下人は老婆と出会いその話を聞くことによって盗人になった。

(30字以内)

下人は老婆と出会うことによって盗人になった。 (25字以内)

下人は老婆と出会い盗人になった。 (20字以内)

字数設定に合わせ3パターンで示しました。どれでもいいです。でもこうしてみると、「下人」を「変貌」させる要因として「老婆」が焦点化されることがよくわかります。

▢「羅生門」のあらすじ/時代背景と「羅生門」の属性

第3段階は「いつ」「どこで」の付加です。

平安朝末期、荒廃した洛中の羅生門で下人は老婆と出会いその話を聞く

ことによって盗人になった。 (50字以内)

平安朝末期、羅生門で下人は老婆と出会い盗人になった。

(30字以内)

これも長短2つ示しました。ここで、気づくのは「平安朝末期」(いつ)と「羅生門」(どこ)が「荒廃」という共通項を持っていることです。「平安朝末期」という時代背景と「羅生門」の属性が重要項目として浮かび上がってきます。

あらすじを段階的に行うことによって以下のような作品の考察ポイントが見えてきました。

①下人の設定について

②下人の変貌について

③老婆について

④平安末期という時代背景について

⑤羅生門の属性について

▢羅生門/あらすじからのアプローチ

個々の考察は次回以降で行います。ここでは、「老年」と同様の手法で理由を深追いし、作品の読解ゾーンに入ってみましょう。

平安朝末期、荒廃した洛中の羅生門で下人は老婆と出会いその話を聞く

ことによって盗人になった。

この、あらすじ文にどういう問いを発するか。ここでは、行動要因がどうしてその行動を導くことになるのか、という行動要因と行動との因果を問うことになります。すなわち、

老婆の話を聞くことによって下人が盗人になるのはどうしてか?

この問いが、マクロから核心へのベクトルで、「羅生門」を理解する上での中核の問いになります。

老婆は死人の髪の毛を抜いて鬘にするのは悪いかもしれないが「餓死」しないためにすることだから許されると下人に言います。それを聞いた下人は自分で自分に盗人になることを許可します。

ここでさらに問いが生まれます。それはなぜ?下人は次のように言います。

「では、己が引剥をしようと恨むまいな。己もそうしなければ、饑死をする体なのだ。」

この下人の言葉が「羅生門」の核心です。自分の生命を維持するためには「悪」も許される、これが老婆の話を聞いた下人の出した答えです。この「生の原理」をつかんだ下人は「盗人になった」わけです。ほら、羅生門の下にはあの、雨やみを待ちながらこのまま餓死するか、盗人になるか、迷って結論を出せずにいたメソ愚図のセンチメンタリストの下人がいましたね。それがアクティブな盗人に劇的に変貌したのです。つまり下人は「生の原理」を取得することによって盗人になったわけです。

ただ、この作品はもうひとつ「語り手」の存在を注意しておかなければなりません。語り手は、羅生門の下の下人について次のように指摘しています。

この「すれば」は、いつまでたっても、結局「すれば」であった。下人は、手段を選ばないという事を肯定しながらも、この「すれば」のかたをつけるために、当然、その後に来る可き「盗人になるよりほかに仕方がない」と云う事を、積極的に肯定するだけの、勇気が出ずにいたのである。

悩んでいる「下人」には「勇気」が欠如していただけで、答えははじめから出てていたということになります。だから単純に「善人」から「悪人」に人間が入れ替わったわけではありません。

ある意味「老婆」は下人の考えを先に実践していたことにもなります。下人はそれを老婆の口から引き出し確かめたんですね。本文にも下人は老婆の話を聞き終わったあと、「きっと、そうか。」と「念を押した。」と書かれています。とすると、老婆は下人にとって彼に決断を与えるための踏み台、スプリングボードのような役割を持つ存在になり下がります。だから必然として、下人は老婆を「手荒く死骸の上へ蹴倒し」そして「夜の底」へ駆け下ります。

▢「生の原理」のダークさと末尾文

それにしても、羅生門の楼の上で下人の掴んだ「生の原理」はなんとダークで救いのないものなんでしょう。たぶん、その思いは芥川も同じだったんではないでしょうか。「夜の底」から末尾文「下人の行方は、誰も知らない」へのつながりは、それをもの語っているように思います。

この自分の頭の象徴のやうな書斎で、書いた小説は、「羅生門」と「鼻」との二つだった。自分は半年ばかり前から悪くこだはつた恋愛問題の影響で、独りになると気が沈んだから、その反対になる可く愉快な小説が書きたかつた。そこでとりあへず先まず、今昔物語から材料を取って、この二つの短篇を書いた。

前回でも引用した文章です。「羅生門」を「愉快な小説」とするなら、何もかも失った男がアウトローになる話となるでしょう。しかしそこに内在するものはこのなんとも暗い「生の原理」だった。つまり、下人が悪漢になるというだけですまない問題を孕む作品だったというわけです。言い換えれば、書こうとしたものが書いたものと同じではなかったということです。

末尾文は「『羅生門』を読む②」でも述べたように作品を逆照射します。ですから、この「生の原理」も含め、この一文を起点にして作品全体を捉え返さなくてはなりません。これも、次回以降で書くことにします。

#小説 #文学 #芥川龍之介 #現代文がすき #羅生門 #古典が好き #今昔物語