うさぎはどこにいる? 奇想の画家・雪村(せっそん)の水墨画

東京国立博物館(トーハク)の2階には、水墨画コーナーがあります。水墨画を解さないわたしは、通り過ぎることもしばしばなのですが、現在展示されている水墨画の屏風は、けっこうな存在感を示しています。雪村周継の《鷹山水図屏風》です。水墨画で「雪村周継」と名乗るくらいなので、「我こそは雪舟・周文を継ぐもの也」という感じなのでしょうか……見ていきましょうか。

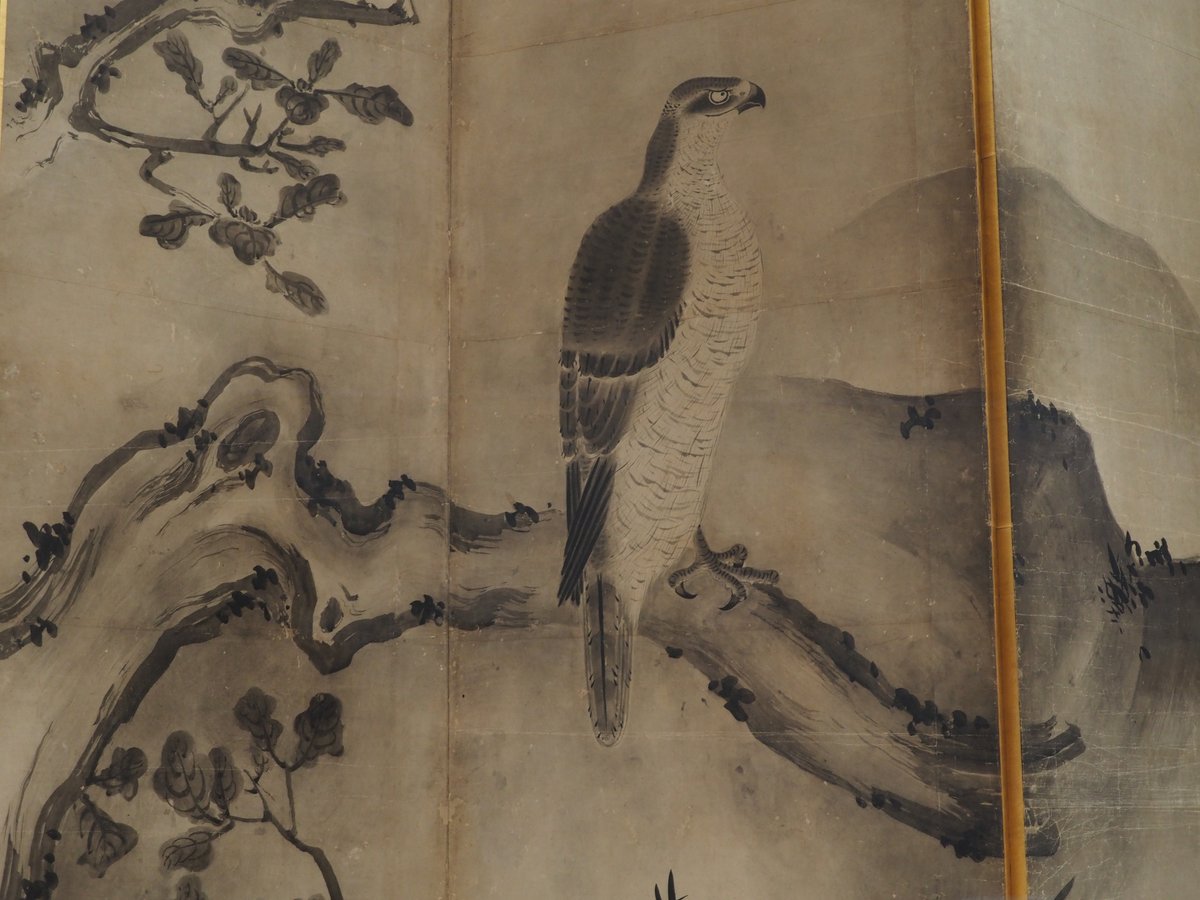

■雪村の《鷹山水図屏風》

2つ…一双(いっそう)…ある屏風の左側…左隻(させき)は、鷹の様子がシークエンスになっています。まずは左隻の左端に描かれた木の枝に、大きな鷹が右側を鋭い目つきで見つめています。その鷹が……なのか分かりませんが、下方へ一気に滑空していき、地面近くで翼を広げてフワッと着地する態勢をとっています。

松永安左工門氏寄贈

そこから右隻へと目を移すと……音楽で言えば転調ですね……左隻の「動」に対して、右隻は「静」です。岩の上に立つ鷲が、近くの何かを見つめています……いや狙っているんでしょうか。

松永安左工門氏寄贈

誰の絵だろうかと解説パネルを見ると「雪村周継(せっそんしゅうけい)」と記されています。変な名前(号)ですけれど、一般的には「雪村(せっそん)」と呼ばれているようです。

さらに読むと「エキセントリックな雪村作品のなかでは謹直な画風を示しますが、奇妙な岩の形態や触手状の波などには雪村画の特徴がよくあらわれています」とあります……へえ、エキセントリック=なんかヘンテコな絵を描いていた人のようです。たしかに、この絵を見る限りは、独創的な感じは少ないですけれど、彼が師事していたといわれる周文や雪舟とは、ちょっと雰囲気は異なる気もしますね。

■うさぎはどこに?

解説パネルの最後には「隠し絵のように描かれた兎を見つけられるでしょうか」という疑問が投げかけられています。「こういうの苦手なんだよなぁ」と思いながら、また左隻から右隻へと見ていきましたが、やっぱりわたしにはさっぱり分かりませんでした。ズルして(ネットで検索して)「あぁ……そういうことか……」と発見。

でも英語パネルを読み返すと「Following the gaze of the rightmost hawk, we find a rabbit hiding behind a rock.」とあります。こっちには、ほぼ答えが描いてありましたw

■雪村の「エキセントリック」な絵って、どんなの?

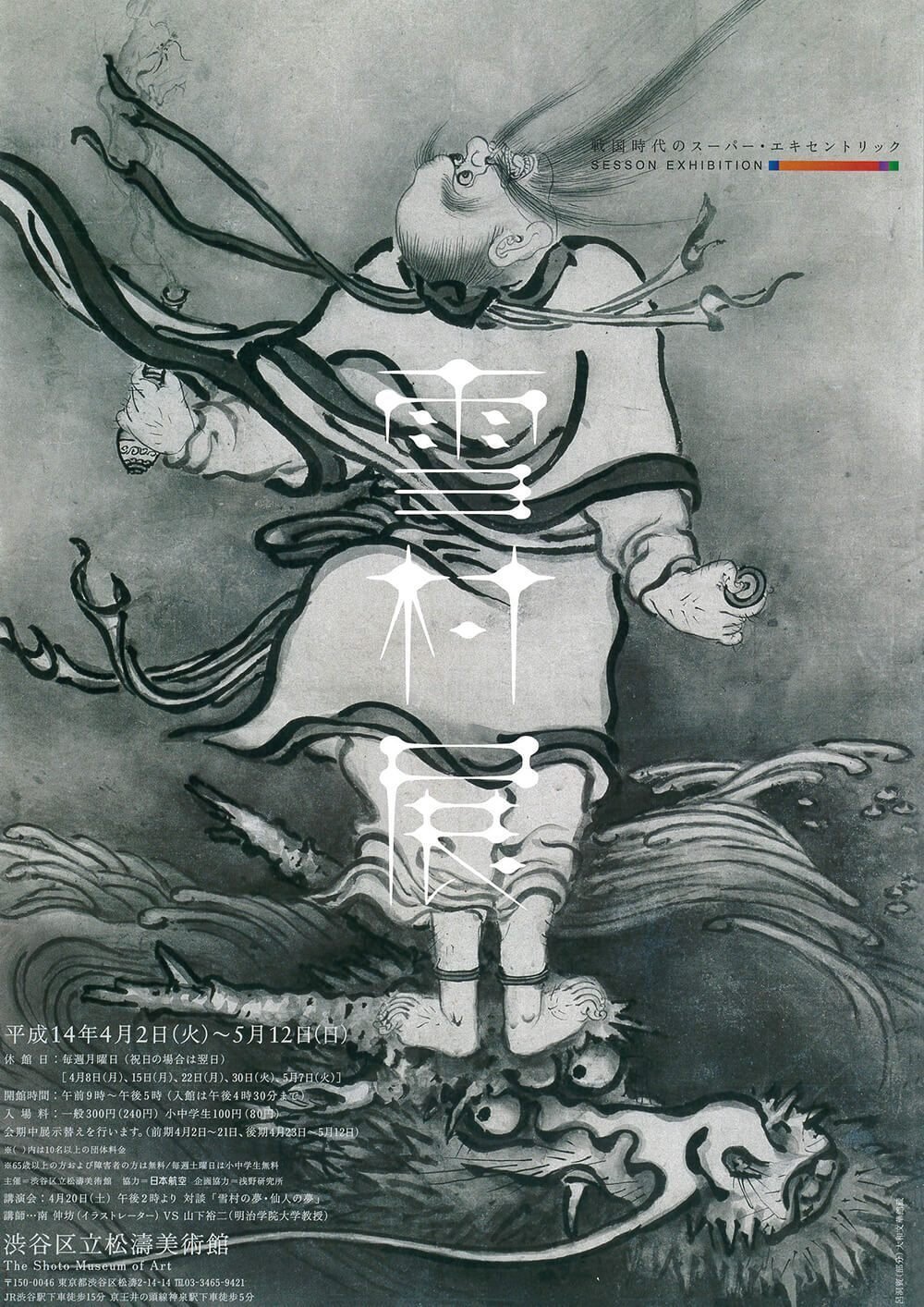

それにしても解説パネルに記されている「エキセントリックな雪村作品」という一文が気になります。ググってみたら、すぐに見つかったのが……『雪村展 戦国時代のスーパー・エキセントリック』という、千葉市美術館などで開催された雪村展でした。

たしかに風変わりな画題ですね。もう一つ、アメリカのメトロポリタン美術館が所蔵する『葛陂図(Daoist Master Fei Zhangfang with a Dragon)』という作品も載せておきます。(Public Domain)

道教のマスターである費長房=飛長芳(Fei Zhangfang)が、葛陂という湖に、杖を投げたら、杖が龍に変わって天に昇って行ったという話が画題です。

↑ メトロポリタン美術館の解説には、崖に座っているといったことが書かれていますが、費長房という本名ではなくFei Zhangfang(飛長芳)という通称を使っているので、ここは「飛んでいる」とした方が正確な気がします。その費長房が、ヒョイッと杖を湖面に投げると……

↓ 杖が湖面に刺さって波濤がおき、その波間から龍が出てくる瞬間をとらえています。

費長房については、『後漢書・方術列伝』と『太平廣記 神仙十二·壺公』という書に登場します。それにメトロポリタン美術館の解説文をミックスしたりして、ストーリーを下記にとおりまとめてみました。

費長房は東漢時代(後漢時代)の汝南郡鮦陽出身で、市場の秩序を管理する役人でした。ある日、市場には薬を売る老人が現れ、薬壺を店の上に掛け、市場が終わると突然その薬壺に飛び込んでしまいました。「すげぇじいさんだな」ということで、「弟子にしてください!」とお願いにいくと、じいさんは「ええでぇ」と言って、費長房を誘って薬壺に飛び込みます。

壺の中に入ると、そこには竜宮城のような世界が広がっていました。費長房は、なんやかんや楽しんだ後に、おじいさんに仙道の修行をつけてもらうことにします。ただし……辛い修行は耐えられましたが、あまりに下品な修行に耐えきれず「もう勘弁してください」と諦めます。

するとおじいさんが「もう少しで仙道に達したものを……惜しいことじゃが、無理と言うならしかたがねぇのぉ」と言って「では、この竹の杖と、それに鬼神を退けるうえに病気を治せる札をあげよう」と渡しました。渡しながら、「帰ったら、杖は葛陂湖に投げておくれ」と命じます。

費長房は、杖に乗って一瞬で故郷へ帰りました。さっそく葛陂湖へ行って杖を投げつけると、杖が湖面に刺さった瞬間に、龍が現れて天へ昇っていきました。

その後、費長房は故郷で人々の病を治して暮らしましたが……ときおり、ぶつくさとつぶやきながら、なにかに怒っている様子です。村人が「何をそんなに怒っているんだ?」と聞くと、「私は法を犯した妖魔を責めているだけだ」と答えたそうです。

ちなみに費長房は、仙人と壺の中の世界に居たのは数週間ほどだったと思っていましたが、現世では十数年が過ぎていたといいます。

こうやって物語を見ていくと……奇想なのは雪村ではないような気がしてきました。上に載せた『雪村展』のパンフレットで使用されているのも、龍の頭に乗っているのは、《呂洞賓(りょどうひん)図》という仙人の話ですし、鯉に乗っているのは《琴高仙人図》という、いずれも仙人のお話。

雪村は故事をそのまま水墨画で表現しただけです。“だけ”というと、たいしたことがないように聞こえますが、しっかりとビジュアル化しているところが凄いです。ただし、雪村は画題を発想または創造したわけではなく、そうして考えると、なにかものすごく「奇想」な手法で描かれているのでなければ……その点はわたしには分かりません……雪村が奇想ではない気がします。

でも調べるほどに雪村さんは、面白い人だなと思いました。改めて振り返ると、トーハクが所蔵している雪村の《蝦蟇鉄拐図》も、見たことがあるような気がしますし、トーハクには主に狩野派による模写も含めて雪村の絵がたくさんあるんですよね。今後も機会があれば、それらの作品をじっくりと見てみたいと思います。↓ ということで、その中からいくつかを添付して今回のnoteを終わります。

■トーハク所蔵の雪村または模写作品(一部です)

部分

こうして見ていくと、狩野派は……狩野永徳あたりのカラフルな作品からは想像しにくいのですが……周文からはじまる雪舟や雪村などの水墨画を、本当に本当に愛していた一派だったんだなぁと分かりますね。家訓として「色付けする前に、周文や雪舟・雪村を死ぬほど模写して筆線や筆致を学べ」とでも言われていたのかもしれませんね……しらんけど。

いいなと思ったら応援しよう!