東洋館での特集『常盤山文庫の名宝』(後期)を観てきました……@東京国立博物館

東京国立博物館(トーハク)の東洋館では、2023年10月4日現在、『常盤山文庫の名宝』という特集が開催されています。詳細は過去noteの通りなのですが、主に中国系の書や絵画を蒐集・所有している常盤山文庫が、東京国立博物館に寄託しているコレクションを、一気に展示します! という企画です。

<過去noteはこちら>

【美術展レビュー】トーハクで開催中の常盤山コレクション(1)

【美術展レビュー】トーハクで開催中の常盤山コレクション(2)

この『常盤山文庫の名宝』ですが、先日で前期が終了し、大規模な展示替えが行なわれました。そこで、清拙正澄 (1274~1339) が記した国宝《遺偈(棺割の墨跡)》をはじめとした作品群を紹介していきます……と書き始めて10日が過ぎました。そうしているうちに、今特集の終わる、10月22日が迫って参りました。急がねば! ということで、noteに記しました。

※以下はトーハクにありますが、すべて常盤山文庫の所有・所蔵です

■常盤山文庫の名宝が、本館1階へも進出!

本館1階の入り口を入って右側にある展示室……「彫刻」の部屋なのですが、実質「仏像」の部屋になっています。そんな仏像の部屋が、10月に展示替えされていました。見てみると……『常盤山文庫の名宝』と記されています。

東京・ 公益財団法人常盤山文庫

鎌倉時代に日蓮宗を開いた日蓮聖人(1222〜82)の肖像彫刻とのこと。解説では「頭の後ろで衣の襟を三角状に高く立てて、右肩から横被という細長い布を垂らしているのは、日蓮聖人の肖像として一般的な形式です」とあります。

なんとなく日蓮聖人というと、怒っているイメージがあるんですけど……わたしだけ?……こちらの肖像は、表情に凄みを感じるとはいえ、とても穏やかな顔をされています。

横から見るとよく分かりますが、裕福そうな顔立ちをされているように感じます。頬も、ぷっくりとした感じで、良いものを食べていそうw 隠居した実業家という雰囲気があるなぁと。

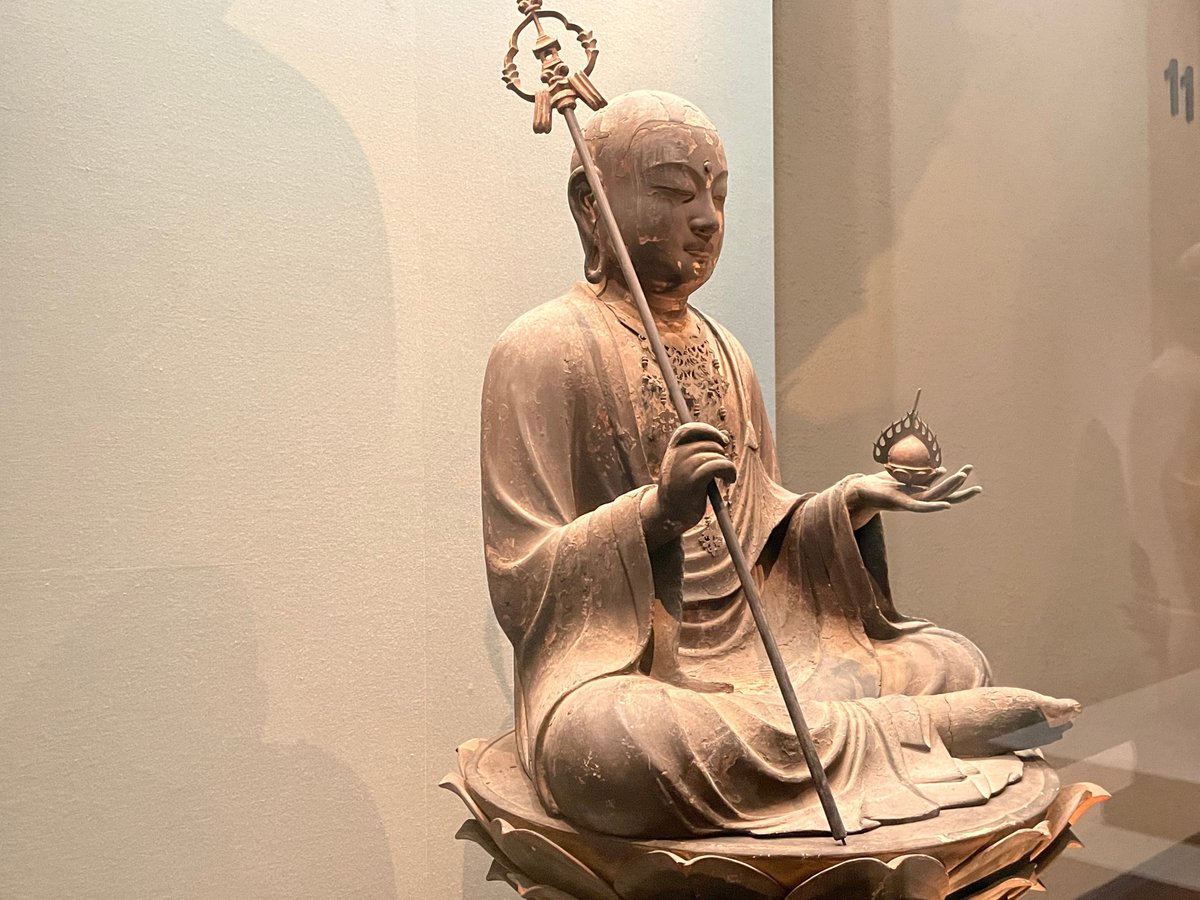

剃髪・左手に宝珠・右手に錫杖という、地蔵菩薩蔵としては、最もポピュラーな形ではないでしょうか。また、都心では見かけませんが、道端にもよくいらっしゃるので、なんとなく身近なイメージがありますよね。地獄を含む六道から、わたしのようなフラフラした人を救ってくれる菩薩様なので、「身近」という親近感は、そのことからも誤った認識ではないはずです。

この像に関しては、解説パネルに「片足を前方へ崩した座り方は鎌倉時代以降に多くみられ、左胸周辺で袈裟を吊る点とあわせて、中国・宋時代の影響とみられます」としています。

派手なネックレスをつけている点は指摘がないので、これも珍しいことではないのでしょう。また解説パネルには「彩色・截金」とあるので、制作当時はきらびやかだったんでしょうね。今のお姿からは想像できません。

■最期に、自然を尊ぶよう遺した高僧の遺言

ここからは東洋館に展示されていた品々です。

清拙正澄は、嘉暦元年(1326)……鎌倉幕府の最末期、幕末期に、日本へ渡ってきた中国・臨済宗の僧侶です。亡くなるまでの13年ほどを日本で過ごしたことになりますが、トーハク解説パネルには「(来日してから)建長寺、浄智寺、円覚寺に住したのち、後醍醐天皇の勅命によって南禅寺、建仁寺の住持を務めました」とあります。高級ホテルの料理長のように、様々な寺へ行って、当時最新の“臨済禅”の教えを広めていったのでしょうね。

ちなみにこちらは国宝に指定されています。

《遺偈(棺割の墨跡)》は、そんな清拙正澄さんが、臨終に際して弟子に書き記したという句です。「棺割の墨跡」という副題がついているのを、Wikipediaには「これは臨終に間に合わなかった弟子のために、清拙が棺を割って眼を開いて法を授けたのち、再び眼を閉じたという釈迦涅槃の説話のごとき伝説にちなむ」としています。それくらい間際に記したということでしょう。

ちなみに遺偈とは「臨終のとき、あとに残す偈(仏の教えや仏・菩薩の徳をたたえる詩)。多く禅僧が行なうもの」とネットの辞書にはあります。

何が記されているか、気になりますよね。常盤山文庫のサイトに、しっかり記されていました。

毘嵐空を巻いて海水立つ。三十三天星斗湿う。地神怒って把る、鉄牛の鞭。石火電光追えども及ぶ莫し。珍重せよ、首座大衆。暦応二年正月十七日。正澄(花押) 方印「正澄」

「毘嵐空を巻いて海水立つ。」

→大きな嵐が巻き起こり、海の水さえも立ち上がるような勢いである。

「三十三天星斗湿う。」

→天上の三十三の天(仏教における天の階級の一つ)でさえ星座が湿るほどの強い雨や嵐。

「地神怒って把る、鉄牛の鞭。」

→地の神が怒り、鉄の牛の鞭を手にしている。ここでは自然の力の強さや荒々しさを表していると思われる。

「石火電光追えども及ぶ莫し。」

→石火電光(稲妻や雷のような急激な光)を追おうとしても、その速さや力には追いつけない。自然の驚異的な力の前では人間は無力であるという意味。

「珍重せよ、首座大衆。」

→大切にしろ、そして皆、注意するように。ここではおそらく、自然の力の前の人間の無力さを受け入れ、それを敬い尊ぶようにという意味合いがあると思われる。

全体として、この詩は自然の驚異的な力とそれに対する人間の無力さを表現しているとともに、その力を敬うようなメッセージが込められているように思われます。

常盤山文庫サイトの解説ページはこちら

■絵仏師・詫磨栄賀の《柿本人麻呂図》

前回のnoteでは、近衛信尹さんによる《柿本人麻呂図》について記しましたが、今回はまた別の……詫磨栄賀さん……によるものです。

常盤山文庫の作品紹介によれば、詫磨栄賀さんは、やまと絵系の絵仏師だったのだそうですが、当時のトレンドだった水墨画にも手を出したとされているそうです。この《柿本人麻呂像》には、漢画の要素はあまり見られませんが、ほか作品では、南宋仏画や水墨画的描法が用いられているものが多く残っているそうです。この絵に関して言えば、トーハクの解説パネルには「中国文人像の型を踏まえ、脇息にもたれる姿で描かれている」とあります。そうなのかぁ……。

■龍虎図の達人が描いた、大迫力の龍

龍の図がやたらと迫力あるなぁと感じました。これは、全身ではなく、頭部だけにしよう! としたのが良いのかもなと思いましたが、描いた「李えき(火偏に液の右側)」さんは、龍虎図を得意としていたそうなので、ぜひ全身の龍も、あるのなら見てみたいものです。

李えき(号:純正)は、長楽(福建省)出身で、南宋時代に活躍した同郷の陣容の画龍を学んだと推測されます。風雨を呼び起こすという龍の頭の部分を拡大し、福建の画家が得意とした粗放な筆遣いに吹き墨を加えて、迫力ある姿で表現しています。

■え? これが拾得さんなの?

現在、トーハクの表慶館では『横尾忠則 寒山百得』展が開催され、その展示会に合わせて本館2階では、『東京国立博物館の寒山拾得ー伝説の風狂僧への憧れー』が特集されています。

だから……上記の特集展ではなく、こちらの常盤山の特集で展示されているんだなぁと思った、隣同士で展示されていた「寒山図」と「拾得図」です。

下の写真の上が「寒山図」で、下が「拾得図」です。会場でも「え?」と思いましたが、今調べ直してもそう書いてありました。なぜ「え?」と思ったかと言えば、たいていの寒山拾得図では、寒山が書物を持っていて、拾得がホウキを持っているからです。書物を持っている拾得が、意外だったのです。

『トーハクで『寒山拾得図』の特集が始まります! 〜その前に寒山拾得って何? 誰?』

さらに、これって書いた人が異なるんです。セットだと思っていたのですが、例えば下の《拾得図》は、静嘉堂文庫美術館が所蔵する《寒山図》とペアなのだとか。拾得が書物を持っているとしたら《寒山》は、何を持っているのか……まさかホウキじゃないような……と調べてみたら、筆を持っていました。あぁ、なるほど……と。

それにしても、わたしが想像していた拾得さんは、文字が読めないんだけどなぁ……なにか裏切られたような気がしますw 別にバカにしているわけではなく、もっと奔放な人だと思っていたんですよね。「文字なんか読めなくてもいいんだぁ!」みたいに、小学生みたいに純粋な感じがしていたんです。

常盤山文庫サイトの《寒山図》解説ページはこちら

常盤山文庫サイトの《拾得図》解説ページはこちら

■後の絵師たちに、師匠と仰がれた「牧谿(もっけい)」の鳩

撮ってきた写真を見ていて……これって、なんで撮ったんだろ?……と思うことがあります。たいてい写真を撮るのは、作品のなにかに興味を抱いたからです。下の作品は、そんなふうに……「う〜ん……なんでだろう?」って考えた一つでした。

答えは! 絵ではなく、描いた人でした。「牧谿(もっけい)」という人が描いたのです。

以前noteに『浮世絵の祖とも言われる岩佐又兵衛が描いた怪力僧「本性房」』を書きました。その岩佐又兵衛も「牧谿の水墨画(など)を吸収した」と記しました。それだけ後世の絵師たちに支持された人ということです。

とはいえ、まだよく分からないので、牧谿(もっけい)さんについては、今後、強い興味を抱いた時に調べたいと思います。

■そのほかの偉い禅僧さんたちの書

以下は、先に紹介した清拙正澄 (1274~1339) 筆《遺偈(棺割の墨跡)》と一緒に並んでいた、禅僧さんたちによる書です。

少し調べたのですが、容易には何が記されているのか分からず……何が書かれているか分からないと、どうも文字だけを楽しむことができない性分で……それでも会場で見たときには「この文字、良いな」と思ったものだけ記録に残しておきました。ということで、将来、もしかすると書への思いが爆発するかもしれないので、常盤山文庫の該当ページへのリンクを添えながら残しておきます。

上の写真も下のも同じ画像データの調整の仕方を変えたものです。

常盤山文庫サイトの解説ページは見当たりませんでした

いいなと思ったら応援しよう!