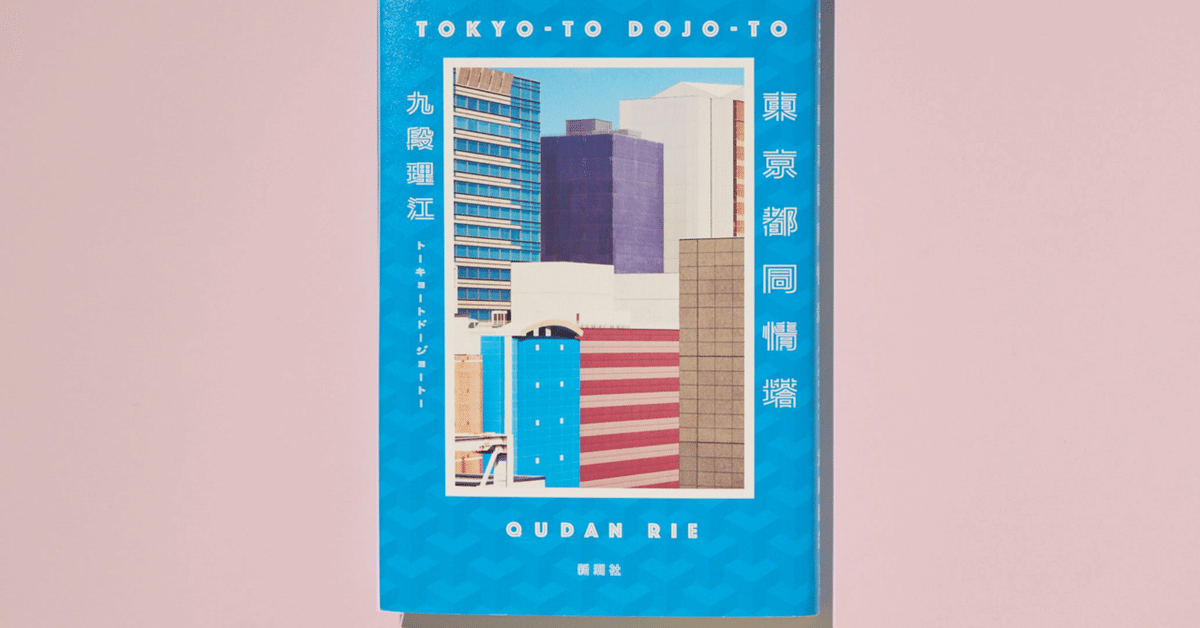

【毎日短歌】東京都同情塔/九段理江【書評】

「理解」と「誤解」に差は無いと気づいた春の終わりのあの教室で

2023下半期の芥川賞受賞作「東京都同情塔」を読みました。

言葉が大きなテーマ。

最近隆盛する「多様性」や「平等」や「言葉遣い、表記」、さらにオリンピック問題やコロナ禍など時事問題までも広く扱っている。

世界的に有名な建築家の中年女性と貧困の若年男性のやり取りを中心に物語が進み、所々で出てくる伏線がぽんぽんと回収されていくのでテンポ良く読み進めることができた。

登場する人物やもの全てにおそらく意味があり、何らかの比喩であることが手に取るようにわかるのだが、彼らが吐露する思いや、描写、逐一共感してしまった(「わからない事もない」というのが適切な感想)。

現在蔓延っている「多様性」だったり「平等」は自分勝手な価値観で「言葉を改変」してしまう。

言葉を発した瞬間に、それはただの独り言となり、にも関わらず過度と言えるほどの検閲を強制させられる。

では自分が発する言葉は本当に自分のものなのか?差別とは自分に嘘をつくことではないのか?そうした先に何があるのか?あやふやな言葉の上に存在する自分は何者なんだ?

そもそも言葉なんてあやふやなもので他人から「理解」されるなんてことはありえない。「理解」と「誤解」差異はない?結局信じられるのは数式だけ?

現代のモヤモヤを言語化した本。