「論語と韓非子」セミナーを講師として振り返るー組織運営の哲学とバランスの重要性

先日、「論語と韓非子― 水と油の組織観」というテーマでセミナーを開催させて頂きました。ご参加くださった方、ありがとうございました!

今回留意した点は、

・論語を学問として扱うセミナーは多いが、精神論になりやすい

・韓非子を扱うセミナーは圧倒的に少ない

・中国古典の教えを現代のビジネスの課題に結び付けて解説してくれるものが少ない

この3点を念頭に、持ち時間60分強という制約の中で中国古典の巨頭である論語と韓非子について超要約解説しましたが、我ながら暴挙だと思っています(笑)

今回はその振り返りとして、セミナーの内容と講師としての感想をまとめてみたいと思います。

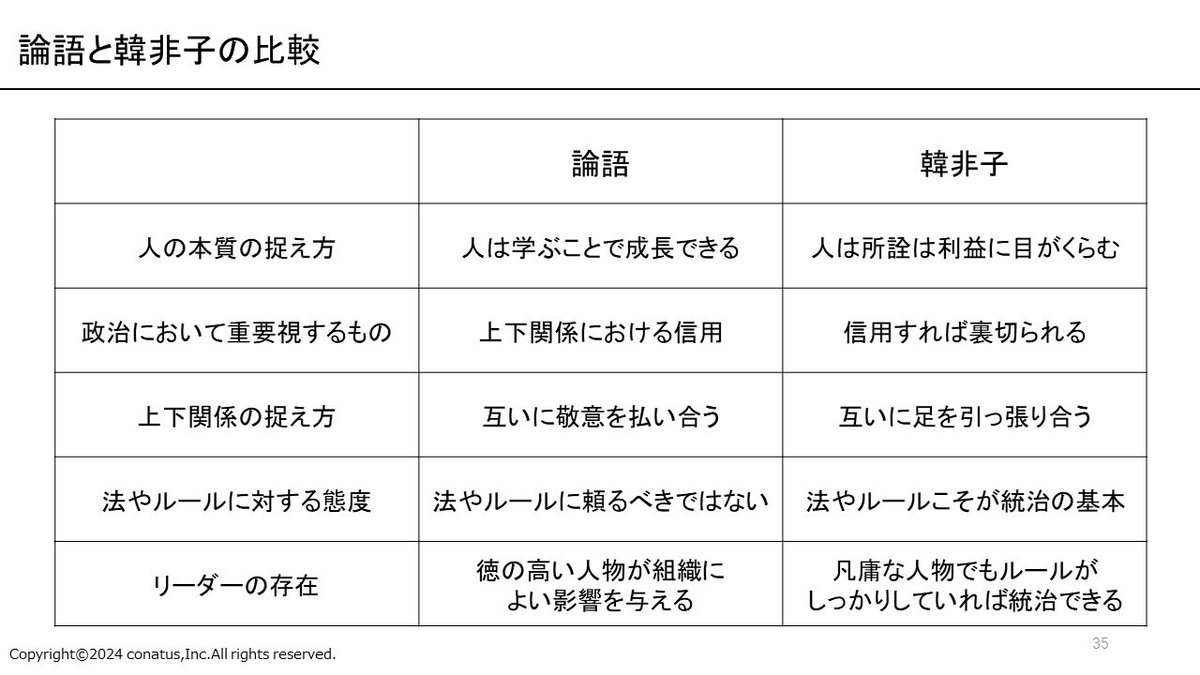

論語と韓非子のスタンスの違い

まずは「論語」と「韓非子」の基本的な思想について解説。「論語」は人間愛や徳を基盤にしたリーダーシップを重視しています。一方、「韓非子」は厳格な法と規律による管理を説いています。どちらも組織を導くための指針ですが、アプローチは全く異なります。

仁を中心にした論語的な組織運営

「論語」の核心にあるのは五常の徳にある「仁」であり、リーダーが徳を身につけていることが要件となり、このようなリーダーの存在がメンバーに対して良い影響を与えることによって組織に信頼関係や調和が生み出せると考えられています。耳障りがいいので、セミナーに参加された方々も論語的なアプローチに共感されている印象はありました。

この考え方を整理すると論語的な組織運営では以下のようなアプローチになります。

仁・義・礼・智・信という五常の徳を現代的なマネジメントに落とし込むと以下のようなアプローチに結びつくのですが、多くの企業では意識せずとも論語的な組織アプローチをしていることがわかると思います。

論語的なアプローチの問題点

けれど、論語的なアプローチにも弱点はもちろんあります。リーダーが特定の人の人間性に過度に依存してしまうと、再現性がなく、変心してしまった場合のリスクに対応ができないという致命的欠陥があります。また、有名な大企業の粉飾決算という不祥事も目上の人を敬うという論語的な発想の表れという指摘もできます。

論語は人としての理想を説き、一見すると正しいように思えますが、現実社会においての問題解決においては理想的過ぎるという側面があることも知っておいて欲しいポイントです。

韓非子的な組織運営

一方で「韓非子」は法と規律を通して効率的に組織を管理する思想です。規則や基準を明確にして、全員がそれに従うことで組織の公平性が保たれ、効率も上がると考えます。またそう考える出発点が人間不信というのがなかなか受け入れがたいアプローチかもしれません。

現代的なトピックとして、「静かな退職」にも触れましたが、どうせ頑張ったところで評価されることもなく、仕事や責任が増えるのは嫌だという心理について解説しました。あらゆる人に該当するとは言わないにせよ、仕事にどう向き合うかにあたって自分の利益を考慮することは当たり前なので、韓非子の指摘は現代においても的を得ていると言えます。

人間不信からはじまる韓非子的な組織運営

韓非子は人間不信という出発点から上記のような概念を根幹に組織運営を説きますが、結局は厳格なルールの運用によって、強大な権限を掌握したワンマンなリーダーを作ることを前提にしているので、それによるリスクが否めません。

現代的なマネジメント手法に整理すると以下のようになりますが、多くの企業で行われていることばかりです。言ってみれば、論語と同じく、韓非子の思想を理解していなくても韓非子の思想に基づいて組織運営している訳です。

韓非子的なアプローチの問題点

ただ、韓非子の思想にもやはり弱点があります。仕組み、ルールといったものに傾倒しすぎると、人間の感情を軽視したり、柔軟な対応力を欠く場合が生じてしまいます。また、権限と責任を明確にすることは迷いがなくなって良い部分もありますが、構成員の創造性や自発性を抑えることに繋がりやすく、息苦しい組織になる可能性をはらんでいます。

キングダムが好きだという参加者の方もいらしたので、法家思想を採用し、中華統一した始皇帝が率いた秦がわずか15年で滅亡した原因を韓非子的なアプローチによる失敗という解説も添えました。

厳格なルールによる統治というのはどうしても人に息苦しさを感じさせ、不満を募らせてしまうものですし、そして、利益で人を誘導するといいながら、個人に設定された目標が達成された場合でも、会社全体の業績が不調なら対価が支払われないという事態もありますので、インセンティブが機能しないと成果を出す優秀な人間から退職していくことも押さえておきたい点です。

どんな立派な評価制度を策定しても人が人を評価するのは難しいことですし、定量的な成果だけでなく定性的な成果も加味すればさらに困難さが増すのは評価に関わっている人ならご理解頂けると思います。

韓非子は、統治者にとっての組織論という性質が強いので、トップリーダーに好まれる傾向が強く、リーダーでない人にとっては権力に関する思想はあまり関心がわかないテーマでもあるので、韓非子が論語に比べると知名度が低い理由のひとつかもしれません。

論語と韓非子の比較を通じて

最後に「論語」と「韓非子」の思想を比較して、どちらがより効果的なリーダーシップなのかを皆さんに考えて頂きました。どちらが優れているという話ではなく、それぞれに強みと弱みがあるので悩ましい問題だと感じられたと思います。

「論語」は人間関係の基盤を作り、長期的な信頼を育む力がありますが、時に甘くなりすぎる危険や精神論になってしまう場合もあります。一方、「韓非子」の厳格さは効率を上げますが、その方針を徹底しすぎるとリーダーと部下の間に距離が生まれやすくなり、信頼関係が失われることもあり得ます。

臨機応変なバランス感覚を磨くことが重要

組織マネジメントに絶対的な正解はないので、結局は、状況や組織の特性、リーダーの性格などに応じて2つの思想の利点をいかに取り入れるかという結論に至るので、臨機応変なバランス感覚を磨く、判断することが大事というメッセージで締めくくらせて頂きました。

また、論語の五常の徳を思い浮かべる際にセットで思い出して欲しいのが伊達政宗の「五常訓」なので、これについても解説させて頂きました。

中国古典の本質は「中庸」ですからこのバランス感覚を磨くことは本当に大事だと思います。

まとめ

今回は知己に富む2つの古典の核心部分を抽出して、「論語」と「韓非子」の基本的な概念とそれぞれの強みと弱みをしっかりと理解し、どうバランスを取っていくかを皆さんに考えて頂く機会を提供できたと感じました。

自社が取り入れようとしているマネジメント手法が論語と韓非子、いずれの思想に立脚しているかを考えると導入後にどんな課題が発生するのかも予測がつくようになりますから、より慎重な判断ができるようになると思います。

私自身、100人超の組織のリーダーを務めてきたので、現実の課題に対する数々の苦労を経験しています。組織運営は簡単なものではありませんが、セミナー終了後の感想を伺ってみても、参加者の皆さんもそれぞれに自身のリーダーシップの課題に対して新しい視点を持って帰ってくれたように感じました。

絶対的な正解がない中で、組織運営を考える指針は、「思いやりで支えて、厳しさで方向を示す」ことではないかと個人的な見解はこれだけに留めました。

オンラインとはいえ、参加者の皆さんがが熱心に聞いてくれている感覚があり、集中していただけたことに感謝しています。

中国古典は単なる歴史書ではなく、現代での人生、仕事に実際に役に立つ実学ですから、より多くの方々に古典を手に取って頂きたいなと思っています。また機会があればこのような中国古典を題材にした学びの共有をしたいと思っていますので、興味のある方はその際はご参加ください。

最後までお読みいただきありがとうございます。