2025年1月に読んだ本の紹介(3冊+絵本2冊)

2025年1月が終わりました。

今月紹介するのは以下の3冊+絵本2冊です。

それぞれ簡単に書評を書いていきます。

それでは今月もよろしくお願いします。

『学力喪失』

認知科学者の今井むつみ先生の本は、これまで何冊も読んできました。

中でも『言語の本質』と『算数文章題が解けない子どもたち』は私に衝撃を与え、今井先生の本をハシゴするキッカケとなりました。

どちらも個人的評価は★5の素晴らしい本なのですが、前者はちょっとテーマが深入りしすぎていて難解だし、後者はデータをまとめた論文に近く、オススメしづらさがあったんですよ。

その点で本書は、これら二つの本の中間をいく内容だったといえます。

子どもたちが学校教育でつまずく原因はどこにあるのか。

彼らの脳内では、一体何が起こっているのか。

それを打ち破るのに、大人はどんな工夫を施したら良いのか。

といった示唆を与えてくれます。

特に第八章に出てきた「プレイフル・ラーニング」の観点は、ぜひ子育てに取り入れたいと思い、今年特に学びたいジャンルの一つとして設定しました。

気になる点として、本書はちょっとタイトルで損しているように思います。

あくまで内容は「子どもが(主に算数の)学習でつまづく原因を認知科学の観点から考察した本」であって、「子どもの学力が低下していることを嘆いた本」ではないからです。

『学力喪失』という表題にしてしまうことで、巷の「タイトルに強い言葉を使って目立たせる」ような類書と同じ土俵に立ってしまっているように思えます。

ただ、気になったのはそこぐらいなので、オススメであることに変わりありません。

今井先生の本を一冊家に置いておくなら、これが良いかも。それぐらいよくまとめられていると感じました。

算数文章題調査のすべての問題でもっとも目立った特徴は、式に意味があると思っていない子どもが非常に多いことである。

『「発達障害」と間違われる子どもたち』

発達障害。

その昔、この言葉に私は、「突如降って湧いた」感覚を抱いていました。

なんか急にみんながこの言葉を使いだした気がしていて。

これは、その感覚に対する答え合わせのような書籍でした。

本書を読んだ私の感想はただただ、「可哀想な子どもが減ってほしい」。あとは「本当に発達障害の子が正しく手を差し伸べられてほしい」です。

本書の定義する「発達障害もどき」の子が生活習慣の見直しで改善するのなら、そうした子は無駄な薬を飲まないで済むように、周りの大人がこの事実を知ってもらいたい。堂々と、「この子は治る!」と信じてほしい。

そして「発達障害もどき」の子が減ることで、本当に医学的な治療が必要な「先天的な発達障害」の子が、もっと手厚く加護を受けられる社会になるといいなと、医療従事者としては願わざるを得ません。

子どもはとても敏感です。そのため、近くにいる大人が不安定になっていると、子どもも不安定になります。

『子どもを育てる7つの原則』

育児をするうえで、どんな「心持ち」でいるのが良いかを説いた本です。

下記の記事にも書きましたが、私は子育てって「自分の家庭に合うやり方」を見付けさえすれば、あとはアレコレよそ見せずに、それを粛々と続ければ良いんだ、と考えています。

石田さんの方針は、とことん「子ども主体」の子育てです。

親は選択肢を与えるだけ。

考えるのは子ども、決めるのも全部、子どもです。

お手伝いも、習いごとも、受験も全部、子どもに考えさせ、決めさせる。

これがわが家の方針とピッタリでした。

今後も読み返すことになりそうな書籍です。

「◯◯までよく頑張ったね。でももっと頑張れば△△まで行けるよ」という構文は一見、子どもを励ましているかのように思えますが、子どもは励ましとは受け取っていません。「△△になるまで認めないからね」という条件付きメッセージと受け取ってしまいます。

オマケ:おすすめ絵本

家の人が留守の間に、家中のオモチャや文房具、小物たちがオリンピックをする絵本です。

言っちゃえば『トイ・ストーリー』みたいな感じなのですが、

本書の素晴らしさは何と言っても、やまぐちかおりさんの描き込みの凄さ。コレに尽きますね。

オリンピックのワクワク感を伝えるもよし、

「このロボット、何やってるんだろうね?」と子どもに問いかけるもよし、

一つのオモチャに絞って追いかけてみてもよし。

何度も遊べて何度も楽しい。そんな絵本です。

しもかわらゆみさんを初めて知りました。

もう表紙から解る、圧倒的画力。とにかく絵がすてきです。

登場するタヌキ、ネズミ、リスそれぞれが写実的に描かれているのに、その中でちゃんと笑顔だったり驚く顔だったりが分かる。

思わず私も妻も子どもたちも「かわいい!」と言ってしまう絵でした。

お話も、冬に備えてリスやネズミと同じように木の実を埋めようとするポコタが、でも失敗してしまって。

残念がるポコタにリスたちが「でも君は木の実をたくさん食べておけるじゃないか!」と励ます展開。

心温まります。

寒い今にピッタリですね。2歳から楽しめます。

同じ作者さんの『ありがとう なかよし』も良かったです。

読書に関するポリシーについて

私の読書に関するポリシーが分かる記事をいくつか置いておきます。

どれか一つだけでも、読んでいただけると嬉しいです。

また、私の読書記録の作り方はコチラ。

まとめ

2025年1月に読了した本を3冊、紹介してみました。

今月は、とてもいい読書が出来た気がします。

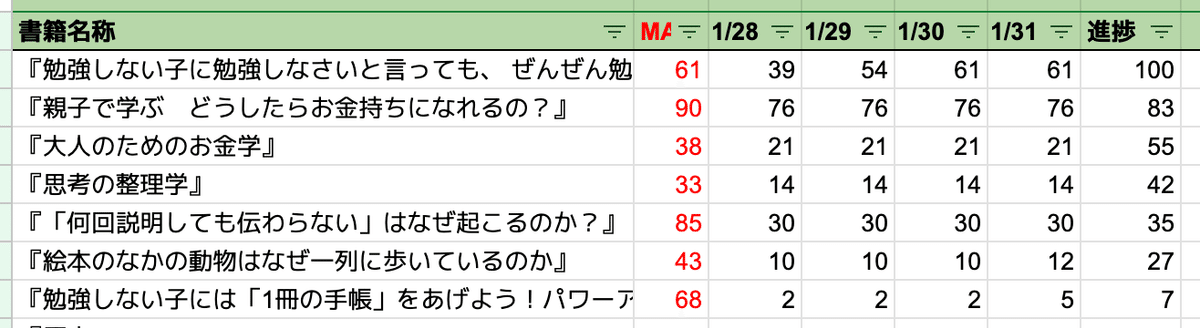

◆ 現在読み進めている本の一覧を載せておきます。

石田勝紀さんの本を並行して数冊、読んでいます。ご本人いわく書籍タイトルは編集者さんに任せているらしいのですが、正直「そのタイトルじゃなくない!?」というものが多く、せっかく中身が良いのに、という不満があります。

石田さんの本は既に一冊読み終わってますが、紹介は来月に回しました。

『絵本のなかの動物はなぜ一列に歩いているのか』は骨太なので、少しずつ読み進めています。めっちゃ面白いです。

今井むつみ先生の『「何回説明しても伝わらない」はなぜ起こるのか?』は完全に積んでしまってますね。どうしようか考え中。

***

今回紹介した自分の記事の一覧を改めて載せておきます。

リンクから記事に飛べますので、よろしければどうぞ。

発達障害を「つくり出す」大人たち──『「発達障害」と間違われる子どもたち』を読んで

『子どもを育てる7つの原則』が、わが家の子育ての「軸」になりそう。という話

私が書籍を「全文」読んでいるワケ

読書の面白さは、自分が「にじみ出る」ことにある。

「何の役にも立たない知識」が役に立つ、その瞬間が好きだ

私の特殊すぎる読書記録の作り方を公開してみる

普段は読書によって得られた知見を交えながら記事を書いています。

発信活動を応援していただける方は、

下記のバナーをタップして、フォローしていただけると嬉しいです。

先月の紹介はコチラ。

それでは、また。

いいなと思ったら応援しよう!