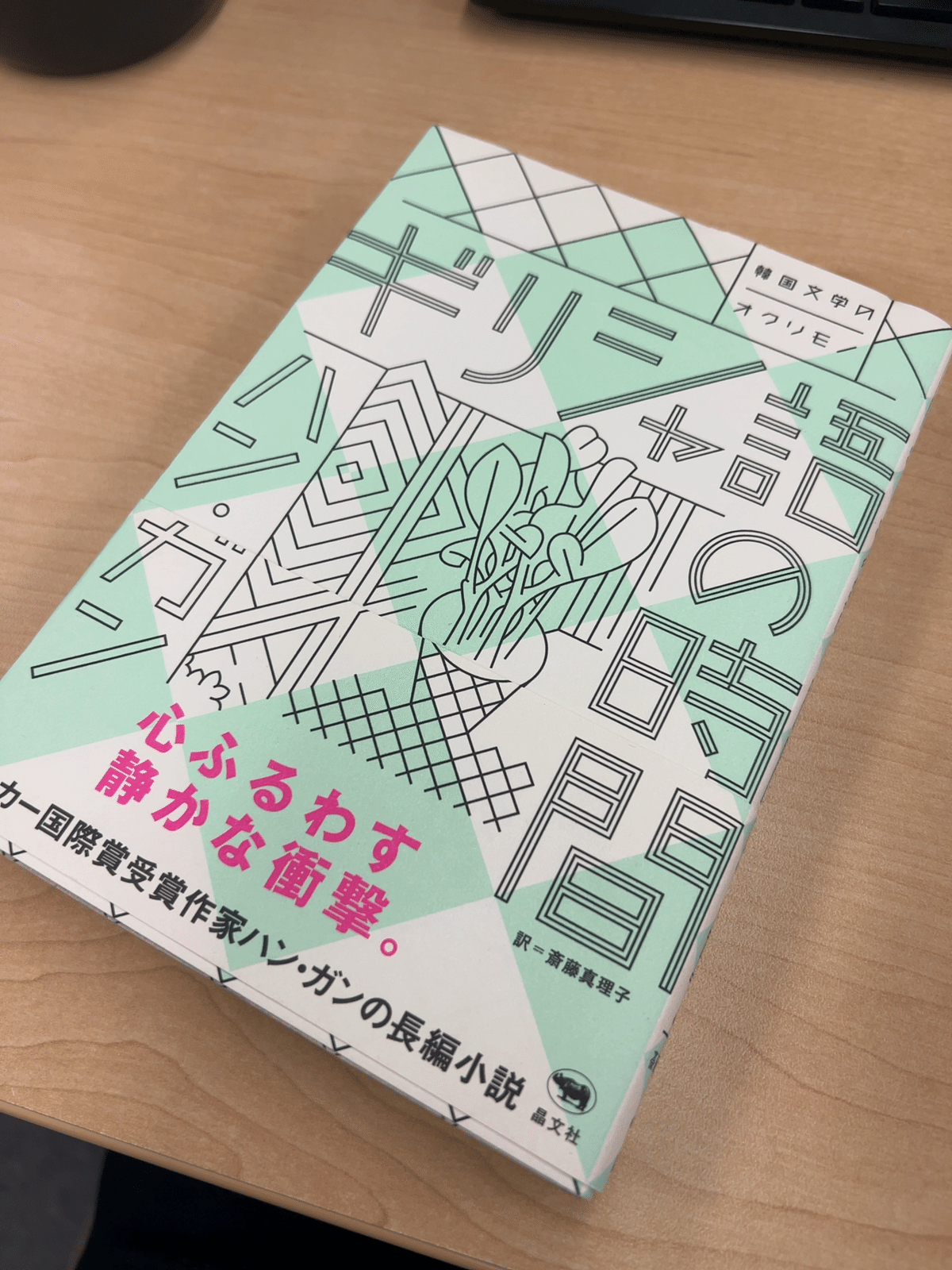

【読書録】ハン・ガン『ギリシャ語の時間』、J・L・ボルヘス『七つの夜』

自身で購入して読んだ『菜食主義者』、ノーベル文学賞受賞後に読んだ『すべての、白いものたちの』に続いてハン・ガン3冊目。國分功一郎『中動態の世界』(医学書院;2017)とトレードで同僚からレンタル。

2人の登場人物が交互にモノローグを展開するスタイルとその詩的な語り口が既読の2冊に比べてかなり読みにくかったが、貸してくれた同僚は読みやすかったらしい。

同僚からは「中動態という本作のモチーフの一つになぞらえて、自己責任とは言えない(しかし至ってパーソナルな)問題を、それでも他責にせず自身で引き受ける、その過程を物語として描くとこういう表現になるんじゃないか」という考察を伝授された。そう言われればそうなのかもしれないし、そうでもないような気もする。

よく見えなくなった人は、まず、音がよく聞こえるようになると思われているようですが、それは事実ではありません。まず第一に感じられるのは、時間です。時間はあたかも巨大な物質がのろのろと進む過酷な流れのようであり、それが時々刻々と身体を通過していく感覚に、徐々に圧倒されます。

仕事で関わるベテラン校正者たちはみな何かしらの不調を抱えているが、やはり目の酷使が起点となった職業病(≠職業癖)であるように思う。視力が今以上に落ちて最悪失明したときの最も大きな変化は「時間の流れ方」だろうな、と常々思っていたところ同様の描写があって感心した。

読後の感想としては、個人的には『菜食主義者』ほどの衝撃は受けず。ハン・ガン3冊目ということもあって彼女の静かな痛みや悲しみの描写に対して少し食傷気味になっているのかもしれない。

そもそも障害/障害者を描くフィクションは、北川悦吏子脚本のドラマを「いつも障害者を登場させて感動させてくるし、そりゃ感動する」と評する母の影響でどうも安易に感じてしまう。『ギリシャ語の時間』も正直そういう穿った読み方をしてしまった。

また人生の悲しみを描いた物語よりも人間の度し難さや怒りを鮮烈/ソリッドに描いたものの方が性にあうので、精神のモードがもっと「ハン・ガン的」なときにもう一度読んでみたい。返却しちゃったけど。

そんなに簡単なことではありません。

『ギリシャ語の時間』のなかでギリシャ語に加えてもう一つの重要なモチーフになっているのがアルゼンチンの作家・ボルヘス。本棚に積読中の『伝奇集』があるが、まだ手をつけていない。モンテーニュ『エセー』の抄訳とともに来年読もうと思っているので、良い機会だしボルヘスの講演集である『七つの夜』(岩波文庫)の興味のある章だけ読んだ。

「第二夜 悪夢」の章を読んでいるときにふとディックの『アンドロイドは電気羊の夢を見るか?』を想起して、「全能の神は電気羊の夢を見るか?」という疑問が湧いた。全てがアンダーコントロールな全能の神は、記憶の整理作業である(とされる)夢を見るのだろうか(明晰夢は見れそうだけど)。山田正紀『神狩り』や筒井康隆『モナドの領域』を読んで全能の神を描写する難しさを感じたけど、夢の中であれば人も神に対抗できる気がする。

またWikipediaの「全能の逆説」が面白かったので神義論や理神論、否定神学などとあわせてじっくり学んでみたいなと思った。(余談だが「全能神」と検索してでてきた中国のカルト教団がなかなか香ばしかった。リンクは貼らない)

読む前に期待していた「第四夜 仏教」は鈴木大拙の影響が強い当時の時代背景もあって、オリエンタリズム/神秘主義/エキゾチシズムが感じられた。そういえばハン・ガンの小説を読んでいるとキリスト教よりも仏教からの影響を強く感じるけど彼女は仏教徒なんだろうか。以下のようなキリスト新聞社の記事もあって、韓国宗教界もなかなか厄介そうだなと思った。

「第七夜 盲目について」は、上で引用した『ギリシャ語の時間』とあわせて考えさせられた。校正者人生はまだまだ続くと思うので目は大事にします。

私も自分の運命が、何よりもまず文学的であると常に感じてきました。つまり私の身には悪いことはたくさん起きるが良いことは少ししか起きないだろうという気がしたのです。でも結局のところ何もかも言葉に変わってしまうだろうということが常に分かっていた。とくに、悪いことはそうなる、と。なぜなら幸福は何かに変える必要がない、つまり幸福はそれ自体が目的だからです。