【新年の目標ハック】"私年号"のすゝめ

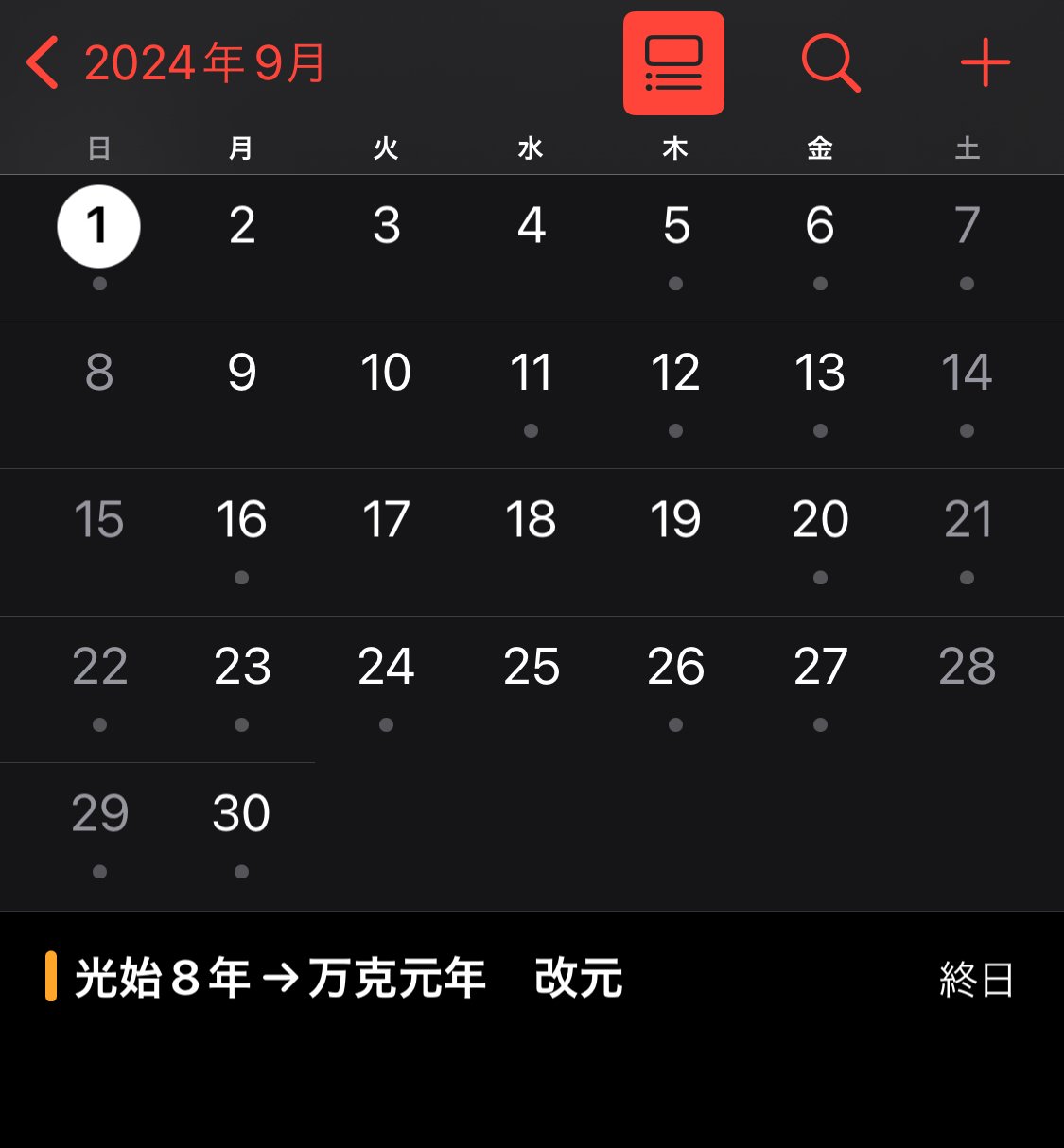

2024年も残すところあとわずか。皆さんにとって今年はどんな年でしたか?コタツに入ってケーキや蕎麦を食べてぼんやり今年を振り返り、そして来年の目標をぼんやり考える時期だと思います。令和7年まであと一週間ほどの今日は、令和6年(2024年)12月24日ですが、私にとっては「万克18年12月24日」なのです…………。

年号と「私年号」

何を言ってるんだ、と思われているでしょうが、まず年号(元号)とは何なのでしょう。2019年に天皇陛下の代替わりに伴って「平成」から「令和」の改元が為されたのは記憶に新しいと思います。その前の「昭和」から「平成」、あるいは「大正」「明治」がそうであった様に年号は君主の治世を数え、代替わりがあった際に変更がある紀年法です。年号を変えることを改元と言いますが、改元が君主の代替わりのみと決まったのは実は明治以降。それまでの「慶応」「元禄」「天正」「応仁」「大化」といった歴史の教科書でも見た年号は結構いろいろな理由で改元されています。曰く、珍しい亀が発見されたとか正月から綺麗な雲が見えたから縁起がいいといった「瑞祥改元」。地震・兵乱・疫病・洪水で縁起が悪いから人心一新のための「災異改元」。甲子園の名前の由来である年の計算方法、「甲子革命」による改元などです。こうした領土という空間以外に暦という時間を司る君主の力という東アジア的な権威を示す為に年号は建てられるのです。

右ページに日本帝国天皇の「明治」と清国皇帝の「光緒」の二つの年号が併記されている。

それでは「私年号」とは何なのでしょうか。

年号が正統な君主の治世を数えるものであれば、私年号は当時の王朝に対する反乱勢力や寺社による私的な年号です。古代には飛鳥時代に法隆寺の僧侶に用いられた「法興」、中世には源平合戦の混乱で「和勝」「迎雲」「建教」、戦国時代には「弥勒」、時代が下って日露戦争の頃には「征露」なんて私年号も用いられました。君主を正統と認めていない場合に限らず、人々の素朴な平和への願いや戦勝への願いが込められたケースも多かったようです。

ライフハックとしての私年号

なので、私は別に今の天皇陛下(2019~)を否定しているわけではありません。むしろ敬愛しています。「令和」の治世を過ごしながら、自身の心の中にだけ「万克(ばんこく)」を建てているのです。自意識の大きい、単なる中二病の戯れ言と言えばそれまでですが、私は一週間を一年とカウントしながら私年号を自身の中に持っているのです。つまり冒頭の万克18年は18週目ということになります。私にとって18週間前に何があったかというとそれは転職活動の開始でした。

毎週月曜日にプラス一年加算されるように決めた私年号「万克」によって、今が転職活動の何週目なのか時間の経過を実感しながら進めることができました。個人の人生にとって一年単位という時間軸は短いようで長大なものです。ともすればぼんやりしていれば何も変わらないままあっという間に過ぎてしまうのです。そこで一か月、いや一週間単位であれば漫然と過ごさずに丁度いい実感が湧くのではと思い「建元」(無から年号を新しく建てること)したのです。はじめは単にそうした一週間ごとの時間感覚がハッキリしてきただけでしたが、徐々に一週間ごとの計画や目標を立てるようになったのです。

目標の作り方ってなんだ?

一月一日にその年一年の目標を立てることは一般的です。「ダイエットで何キロ痩せる!」「彼氏・彼女を作る」「〇〇大学に合格する!」……。

大なり小なりのそんな目標ですが、一か月すると飽きてしまったり、全然達成感が無くて諦めてしまったり、そもそも忘れてしまうという事も多いのではないのでしょうか。なぜしっかりした「目標」を作ったのに、その達成を目指すのが難しくなってしまうのでしょうか? それはもしかしたら、「目標」の作り方がうまくいっていなかったのかもしれません。

目標の達成には一般的に「長期/中期/短期」的な目標が必要だと言われています。長期目標とは、一般的に2~3年程度のスパンで達成可能な目標

中期目標であれば3~4ヶ月、短期目標は1週間~1ヶ月程度で達成できる目標です。この中期と短期の作り方が難しいのです。挫折してしまうほとんどの理由は、小さな目標の達成で得られるゴールの設定が不十分であることが多いです。最終的な目標が大きいため日々の進捗を実感しにくかったり、長いスパンしかないとだれてしまうのです。

そこで、例えば中期目標は「達成できるかできないか、確率は50%」といった難易度のものを設定します。 この50%程度という難易度は、人間の達成欲求(物事を成し遂げたいと考える力)を最も高める程度です。達成できた場合には、やや大きめの報酬(自分へのご褒美)を用意しておくのもコツ。 中期目標が達成し報酬を得られると、「次の期間も頑張ろう!」というモチベーションがアップします。

ここで役に立つのが私年号です。著者の場合、「万克6年~7年の間に何社応募を完了させ、9年の時期にはこの作業を済ませておきたい」など一週間単位の年号の時間間隔を用いて短期・中期目標を設定することがやりやすくなりました。やり方としては、長期目標に基づいて建元し、週間単位で中期・短期目標を設定。目標を達成できればまた改元する、といったサイクルが考えられます。年号の名前はなるべく長期目標に沿ったものが良いと思いますが、では年号はどうやって決めればいいのでしょうか?

年号の建て方ってなんだ?

現代日本で年号を決める根拠は「元号法」という法律に寄っています。元号法を定めた大平正芳内閣下で決められた選考条件は下記の通り。

・国民の理想としてふさわしいようなよい意味を持つものであること。

・漢字2字であること。3文字以上は不可。

ただし、奈良時代の天平21年/天平感宝元年(749年)から神護景雲4年/宝亀元年(770年)にかけては、漢字4文字の元号が使用されている。

・書きやすいこと。

・読みやすいこと。

・これまでに元号又はおくり名として用いられたものでないこと(過去の元号の再使用は不可)。

・俗用されているものでないこと(人名・地名・商品名・企業名等は不可)。

ただし過去の年号の禁止という事に関しては明治以前には例外が存在します。徳川家康の時代の「元和」、南北朝時代の「建武」、平安時代の「貞観」は共に中国で過去に使われていた年号で、過去の良い時代の再現を目指してつけられたものです。

そして年号は単に漢字2文字だけを選ぶという訳ではありません。平安時代から現代まで、基本的に中国の古典の一節から引用されています。例えば「昭和」は書経にある「百姓昭明にして万邦を協和す」から二文字が採用されているのです。時代によって変わりますが平安時代には、

①天皇の詔によって改元を発議する

②その詔によって大臣が学者を招集し年号を選ばせる(勘申)

③学者から漢文書籍から二文字を選んだ「年号勘文」が提出される

④公卿らの「陣の定め」で「年号勘文」が話し合われる

⑤会議前に天皇から希望が出される

⑥公卿は勘文を一つ一つ読み上げさせ、文字を先例と比べたり縁起が悪くないかを審議する。(難陳)

⑦2~3案に絞られ、天皇にこの中から選ぶことを承認される。その後、蔵人頭から最善案が奏上される

⑧天皇が承認し、改元の詔書が作成。太政官府から諸国へ年号が変わった知らせを届ける。

という形式がありました。菅原道真の子孫らの学者が中国古典から厳密に選んでいたのです。ちなみに令和は中国の古典でなく日本古典(万葉集)から選ばれた初めての年号でした。

ですが、私年号は先ほどの「弥勒」や「征露」のように厳密な定義に沿って決められていないものがほとんどです。そして年号発祥の地である中華皇帝では、正式な年号でもルールが曖昧なケースがあります。三国時代の魏(3世紀)や契丹国(10世紀)では「甘露」という明らかに古典由来でない年号がありましたし、西夏(1038-1227)に至っては、「天授礼法延祚」とか「天賜礼盛国慶」とかいう超ゴテゴテ年号も存在するわけです。なので、皆さんが建元される際は好きな言葉や漢字を使って自由に決めても良いんじゃないでしょうか。

キリが良い新年だからこそ、"私年号"のすゝめ

皆さんはどのような年号を建元されるでしょうか。

「西暦と計算するのがめんどくさい」「歴史のテストで嫌いになった」なんて声も聞かれますが、長く続いている紀年法だからこそ歴史と地続きな時間感覚があって私は年号が好きです。

そして東アジア的な「天子」の統べる天下的世界観から、一人一人が個人を確立した現在に変わったからこそ、ライフハックとしての私年号は新しい時代に沿った年号の一つの形なのではないでしょうか。

……なんて大層な事を主張したところで、皆さんにとっての2025年が新たな目標を叶えられる「〇〇元年」になることを願い、終わらせていただきます。皆さんもオリジナル私年号で目標を実現して、「自己”皇帝”感」を高めてみてはいかがでしょうか!

では!