【新刊紹介】『哲学の教科書』ジル・ドゥルーズの思想の土台 -高校生・初学者へ-

2月6日『哲学の教科書』が

河出文庫から発売された。

高校教師だったドゥルーズが教科書として編んだ、全66編の哲学アンソロジー『本能と制度』ほか、幻の名著を詳細な訳注によって解説し、ドゥルーズの思考の原点を明らかにする。新装版。

題名や概要を読めば、もしかしたら日本の高校生や初学者が“入門書”感覚で手に取るかもしれない。しかし、開くとたいていの人は挫折するだろう。

実際、はじめに で書かれている訳者の文章は

以下のようなことが書かれている。

ドゥルーズはこの小論を、唐突に「超越論的領野とは何か」と問うことから始め、全体を「超越論的領野は内在面によって規定され、内在面は生によって規定される」という命題の変奏とした。彼は言う。「超越的なものは超越論的なものではない」。だがそれをフッサール的あるいはカント的な区別と混同してはなるまい。ドゥルーズにとっての超越論的領野とは、たとえば「非-主観的な意識の純粋な流れ」であり、「前反省的かつ非人称的な意識」であり、「自我のない意識の質的持続」である。これは明らかにサ ルトルだ。

加賀野井秀一

…よくわからない人も多いだろう。この内容を無視してもいいのだが、序文(はじまり)の末尾は以下のように書かれている。

この書に訳出した『キリストからブルジョワジーへ』ならびに『本能と制度』が位置する時期へと遡るための、ドゥルーズの思想的コンテクストを示すラフ・スケッチである。二作品に対する具体的な言及は、こうしたコンテクストとの関わりにおいてとらえられなければ、その意味の大半を失ってしまうことだろう。

加賀野井秀一

おいーーー!!

こんなこと書かれたら無視できないじゃないか。

実際、加賀野井さん(以下敬称 略)の指摘は大切だと思う。

ジル・ドゥルーズの思想を深く理解するためには、彼の哲学的背景を押さえることが不可欠だ。本書に収められた「キリストからブルジョワジーへ」と「本能と制度」は、内在性・潜在性・差異の理論と密接に結びついており、その思想の核心について書かれている旨が説明されている。

日頃ドゥルーズの著作に触れてる者としては概ね「そうだね」と思いながら読める内容だ。しかし、触れてない者からすれば、心が折れるようにも感じた。そこで、大変、奇妙な、また身勝手なことではあるが、「訳者序文の読解解説」をここに載せようと思う。

哲学初学者はもちろん、高校生にも届けられるような説明を目指した。かといって、加賀野井さんの伝えてる内容を省略しない。そういう読解を目指します。

これから読む人の読解ガイドになれば幸いです。

本書で訳出されている

・『キリストからブルジョワジーへ』

・『本能と制度』

ドゥルーズが高校生に教鞭をふるった講義の解説記事も後日、載せるので、そちらも是非読んでみてください。

—1995年

死の二ヶ月前にドゥルーズは「フィロゾフィー」誌に五ページほどの論文「内在性:一つの生」を掲載した。編者の評価とは裏腹に、この論文を加賀野井は佳作として捉えている。つまり、体系立てた理論というより、晩年の彼が大切にしていた考えを断片的に残したもの——まるで“哲学的遺書”のように受け止められているのだ。

なぜ“哲学的遺書”かといえば、亡くなる直前に書かれた作品の中に、本人が最後に伝えたかった重要な思考が込められているからだ。この論文には、ドゥルーズが長らく考え続けてきた「内在性」という概念が中心に据えられている。

序文は、この『内在性:一つの生』からドゥルーズ哲学の核心を解きほぐそうとする。しかし、はじめてドゥルーズに触れる人にとっては、その世界はあまりに難攻不落に見えるかもしれない。多岐にわたる概念やキーワードを理解するために、ドゥルーズが歩んできた思想の土台を知ることは不可欠だ。果たして、彼はどのような哲学的地平の上で思考を重ねてきたのか。そして、彼の根幹を支える重要な概念には、いったいどのようなものがあるのか——ここから、まずは整理してみよう。

Ⅰ.ドゥルーズの思想を読み解くための基礎

1. 「超越論的領野」とは何か?

たとえば、「超越的なもの(transcendent)」とは、私たちの経験の外側にあるものを指す。カントは「物自体(決して直接知ることのできない世界そのもの)」や「神」を、この超越的なものと考えた。つまり、実際に見たり触れたりできない、意識の外側にあるもの、というわけだ。

一方で、「超越論的なもの(transcendental)」とは、私たちが世界を理解するために使っている“枠組み”や“条件”を指す。カントの「超越論哲学」では、「人間はどのように世界を認識できるのか?」を探求する。世界そのものよりも、私たちの認識の仕組み――意識の内側にあるシステム――に焦点を当てるのだ。

ここでドゥルーズは、「超越論的領野」という言葉を用いて、カントやフッサールとは違う形の“超越論”を展開する。具体的にはこんなイメージだ。

非-主観的な意識の純粋な流れ

→ 私たちの意識はただの「私」の考えではなく、もっと大きな流れの一部

前反省的かつ非人称的な意識

→ 「私が考える」という前に、そもそも意識というものが存在している

自我のない意識の質的持続

→ 意識とは固定された「私」のものではなく、時間とともに変化し続ける

サルトルの『自我の超越』という著作にも、これと似た発想がある。サルトルは「意識は単なる『私』のものじゃなく、外の世界に開かれている」と言った。ドゥルーズの「超越論的領野」も、ほぼ同じように「意識とはただ個人のものではなく、広がりを持つものなのだ」と考えている。

要は、「意識は私の頭の中だけにある」わけではなく、もっと大きな流れ――世界の流れや時間の流れ――の一部として立ち上がっている。だから「私」という存在すら、実はその流れから生じたものだ、という捉え方をするわけだ。

難しいかもしれないが、ここがドゥルーズ哲学を理解するための最初の扉。意識が個人に閉じていない、という点こそ、カントやフッサールの“超越論”との違いだといえる。

2. サルトルの影響とその限界

サルトルの『自我の超越』を読むと、「意識はもともと自我という枠など持たず、外の世界へ開かれた流れだ」という考え方に行き当たる。たとえば「私はリンゴを見る」とき、そこには先に「私」という主体があるわけではなく、むしろ「リンゴを見る」という行為そのもののなかに意識がある、というわけだ。

ドゥルーズは、このサルトルの観点を部分的に評価する。なにしろ、意識がただの“私”という枠に閉じ込められるものでない、という考え自体は近いからだ。しかし、サルトルが意識を“対象へ向かうもの”として描くとき、どうしても「主観へ回収される」傾向が残る、とドゥルーズは批判する。つまり、サルトルの意識論は「対象へ炸裂する意識」を描く一方で、“私”という枠からは完全には離れきれていない、というのだ。

ドゥルーズによれば、意識は単に対象へ向かうだけのものではなく、もっと継続的で、時間の流れのなかで変化し続ける存在である。ここで鍵となるのが、ベルクソンの「持続」の概念だ。意識が“持続”する、ということ。これがサルトルには足りない、とドゥルーズは考える。意識は対象に向かいながらも、時間とともにかたちを変え、固定されないものだというわけだ。

3. ベルクソンの「持続」とドゥルーズの発展

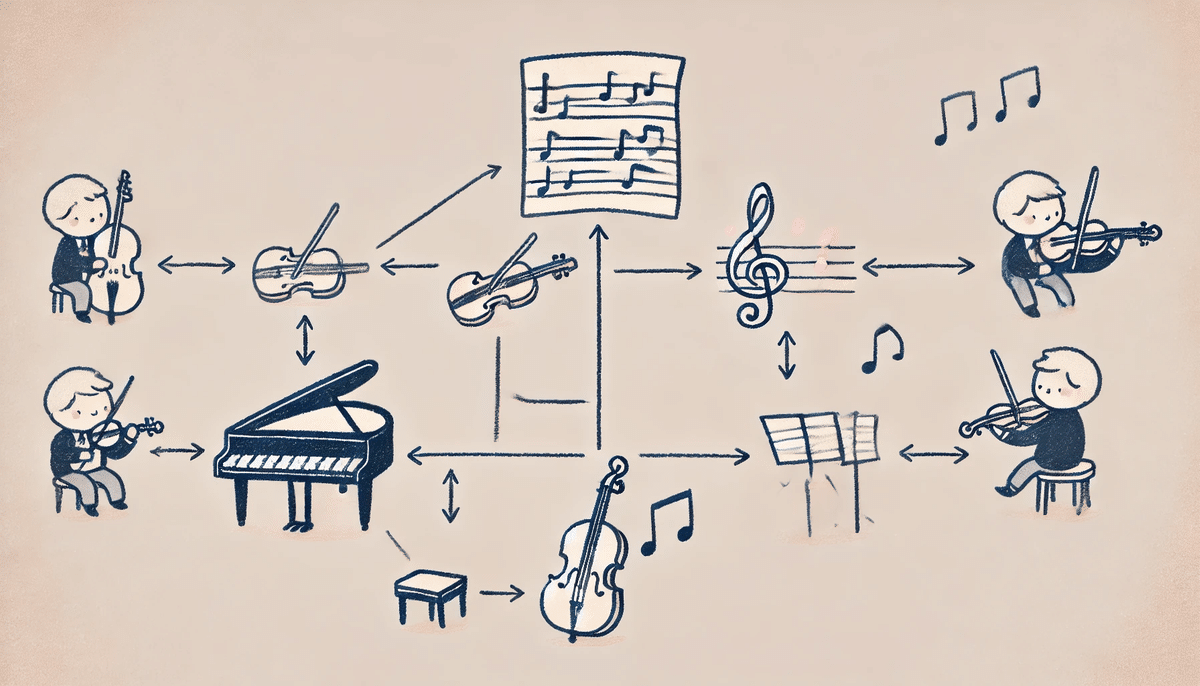

ベルクソンによれば「時間」とは、ただ点と点が並んでいるだけではなく、常に変化し、流れるような性質を持っている。たとえば、音楽を聴くとき、私たちは一つ一つの音を切り離して聴くのではなく、音が連なって一つのメロディーとなる。それが、ベルクソンがいう「持続(la durée)」だ。

ドゥルーズは、サルトルの「意識は外へ開かれた流れだ」という考えに、ベルクソンの「持続」の概念を掛け合わせる。サルトルは、意識を「ただ対象に向かって動くもの」としたが、ドゥルーズはそこに「時間の中で連続して変化し、新しい状態へと変わっていく」力を見出す。意識は単に外へ広がるだけではなく、自分自身の内側で変容し続ける——そう捉え直したのだ。

たとえば音楽を聴くとき、わたしたちは拍や音を区切って聴くのではなく、流れとしてとらえる。そこで生まれるのは時間の厚みであり、過ぎ去った音とこれから鳴る音のあいだに、ひとつの繋がりがある。ドゥルーズにとって、意識もまたそうした“持続”のなかにある。固定された「私」ではなく、絶えず新しい状態へと変化していく力。これこそが意識だと言う。

つまり、ドゥルーズは意識を外部に向かって動くものではなく、自分自身の中で連続して変わり、新しい状態に変化していく力を持ったものとして描き直した。

4. 「内在性」とは何か?

ドゥルーズにとって、「内在性(immanence)」は、とても大切な考え方だ。どういうわけだか、これを聞くと最初は「何かの中に入っている」ことを思い浮かべがちだが、彼の使い方はそうではない。むしろ、外部の力や理想には頼らず、それ自体で存在し、成り立っているという意味なのだ。

たとえば、従来の哲学では「世界は神の意志によって成立している」とか「すべての物事はイデアの写しだ」という見方が多かった。つまり、世界は外側にある“超越的な”原理に依存しているという考え方だ。けれど、ドゥルーズはそう考えない。世界は自分自身の力で生まれ、絶えず変化し続けていると捉える。

そこで出てくるのが、「内在面(plan d'immanence)」という概念である。これは、内在性が純粋に存在する“場”や“空間”を指す。何かが別のものに含まれているのではなく、それ自体が独立し、しかも連動している。たとえば、海を思い浮かべるとき、「海は水の集合体」と捉えるかもしれない。しかし、ドゥルーズ流に言えば、「水そのものが広がりをもって存在している“場”」と捉えるのだ。海をひとつのかたまりとして固定するのではなく、水という要素が自由に広がり変化している場所。それが内在面のイメージに近い。

訳者はこの内在面を「概念の内在学」と結びつける。たとえば「友情」や「正義」といった概念は、たんに個々の人間の体験の寄せ集めではない。もっと大きな内在面の中で成立するものなのだ、と。つまり、こうした抽象的な概念も、特定の時代や状況に縛られるだけでなく、どんな時代でも共通の意味を持ちうる。ドゥルーズは、そこに“人間の普遍的な力”を見出そうとする。

フッサールやハイデガーは、「内在性」を意識のなかに位置づけていた。けれど、ドゥルーズは世界そのものが生き生きと動き、内在的に変化を重ねる場だと考えた。世界は、私たちが意識する対象ではなく、自らの力で動き続ける実体である、というわけだ。

こう見ると、ドゥルーズの内在性は「何かに含まれる」というイメージからはほど遠い。むしろ、すべてが自律し、しかし互いに絡み合いながら、新たな状態へと変化していく“場”として存在する。これが彼の哲学の基盤であり、“潜在性”や“現実化”といった議論へと繋がっていく要となるのだ。

5. 「潜在性」とは何か?

朝、庭を眺めていたら、ふっと種が目についた。小さな殻のなかに、木になる力が内包されているのだと気づくと、なんだか不思議な気持ちになる。種は単に「木になるかもしれない」という選択肢(可能性)だけを持っているのではない。すでに、木へと成長する仕組みそのものを秘めている、というわけだ。ドゥルーズがいう「潜在性(virtuality)」は、まさにそうした力のことを指している。

「可能性(possibility)」との違いを見てみよう。可能性とは、すでにいくつか決まった選択肢があって、その中のどれかが起こることをいう。たとえば「明日の天気は晴れるか、あるいは雨か」。この場合、晴れと雨という選択肢は最初から固定されており、結果がどちらかに決まるだけだ。けれど、ドゥルーズがいう潜在性は、まだ現実には現れていないけれど、もともと存在していて、条件が整ったときに新しい形となって現れるものだ。先ほどの種の例なら、そこにはただの「木になるかもしれない」という選択ではなく、すでに木に成長する仕組みが含まれている。この仕組みは、環境や条件が変化するたびに違った形で姿を現していく。

【可能性】

♦すでにいくつかの選択肢が決まっている中からどれかが実際に起こる

例.「明日の天気は晴れるか雨が降るか?」というのは、あらかじめ決まった選択肢の中で、どちらか一方が実現するという話だ。これは、選択肢が固定されていて、結果がその中から選ばれるという考え。

【潜在性】

♦まだ現実には表れていないけれど、もともと存在している力や構造

例.木の種を考えてみよう。木の種は、ただ「木になる可能性」を持っているのではなく、すでに木に成長するための情報や仕組みが内包されている。この内包された仕組みが、条件が整ったときに実際の木へと現れるのだ。

ここで大事なのは、潜在性が「単に実現前の状態」ではなく、絶えず新しい差異や形態を生み出す力を持っていることだ。ドゥルーズはこれを「差異」という考えと結びつける。固定された選択肢の中から一つを選ぶのではなく、現実が変化するたびに、今までにない形や関係が生まれる。たとえば同じ種でも、日当たりの良い場所と日陰の場所では、木の形や大きさが変わるだろう。あらかじめ決まった結果ではなく、条件に応じてまったく違う姿が生まれるということだ。

さらに、従来の哲学が「構造は固定されたもの」と見なしていたのに対し、ドゥルーズの潜在的構造は絶えず変化し続ける。つまり、一度固まった形ではなく、周囲との関係によって次々と別の姿を現す動的なものなのだ。

以上のように、ドゥルーズの「潜在性」は、ただ「これから実現するかもしれない」だけでなく、条件が変化するたびに新しい現実を作り出す力として捉えられている。まるで、種がさまざまな環境の中で、それぞれ異なる形で芽を出すように。私たちが見ている世界も、実はそんなふうに、潜在的な可能性をいくつも秘めているのかもしれない。

6.現実化:潜在力が新しい形に変わるプロセス

先に見たように、ドゥルーズの哲学では「可能性(possible)」と「潜在性(virtual)」がまるで違う意味を持つ。そして、未来や創造が現れるプロセスにも二つの区別がある、と彼は言う。ひとつは、既に用意された選択肢から何かが選ばれる「実在化(réalisation)」。もうひとつは、潜在の力が条件によって新しい形を生み出す「現実化(actualisation)」だ。

たとえば、天気を思い浮かべてみる。明日の天気は晴れか、あるいは雨か。その場合、晴れと雨はあらかじめ用意された選択肢で、どちらかが起こるかが“実在化”だと言える。けれど、ドゥルーズが重視するのは、そうした決まった候補の中から一つを選ぶことではない。むしろ、まだ姿を見せていない潜在力が、環境や条件の変化によって思いがけない形をとること——それが“現実化”だという。

実在化(réalisation):可能→実在化

あらかじめ決められた選択肢(たとえば、明日の天気が晴れるか雨が降るかのどちらか)の中から、一つが選ばれて現れること。これは、既に用意された選択肢の中での「選ばされる」という動き。

現実化(actualisation):潜在→現実化

まだ形には現れていない、内に秘めた可能性が、条件や環境の変化によって新たな形として生まれること。これは、単に選択肢の中から選ばれるのではなく、状況に応じて創造的に何かが生み出されるプロセス。

たとえば芸術家が新しい作品を作るとき、頭の中にいくつかアイデアがあるとして、その中の一つを仕上げるのは、いわば実在化の発想だ。一方、作品づくりを始めるうちに、最初にはなかったアイデアや表現が生まれることがある。そこには予想外の出来栄えが待っている。これが、ドゥルーズが言う“潜在性の現実化”だ。最初から備わっていた力が、状況に合わせて姿を変え、新しいものとして現れるのだ、と。

大事なのは、現実化とは「まだ実現していない何か」が、何らかのきっかけで形をとって現れることだという点だ。ある意味、未来とは、あらかじめ決まった選択肢を選ぶのではなく、潜在力が絶えず新しい形を作り出すプロセスだとドゥルーズは説く。だからこそ、創造や未来は、いつも予測できない可能性をはらんでいる。

彼は、この現実化こそ“生の哲学”とも結びつくと考えた。私たちの人生もまた、決まった道筋をただ選ぶのではなく、経験や状況によって、いつも新しい姿へ変わりうるのだ、と。そういわれれば、日常のなかでも、思いがけない出来事をきっかけに考え方が変わり、未知の道へ踏み出すことは珍しくない。そこには、予想もしていなかった潜在力が顔を出しているのかもしれない。

7. 潜在的なものの「構造」とは何か?

ふっと考えてみる。潜在的なものは「未完成」ではなく、すでに内に新しい展開の可能性を秘めている、と先に述べた。では、その内側にある構造とはどのようなものか。条件が整うと、新たな姿を見せるその仕組みを、ドゥルーズは数学や生物学、そして分岐点(特異点)の概念を用いて説明する。

数学的モデルとしての潜在構造

たとえば「x = 14k」という式があるとしよう。x と k はそれぞれ単独では意味を持たない。だが、“x は 14 倍の k である”という関係が成り立つおかげで、二つの値が決まってくるのだ。

これはどういうことだろうか。たとえば k が 1 なら x は 14、k が 2 なら x は 28……そう言われれば、x と k の間には確かな連動がある。けれど、ここで大事なのは、それぞれの値そのものではなく、互いの関係が決定的だという点だ。ドゥルーズが言う「潜在的なものの構造」も、これと似た性質を持っている。つまり「完成した形」ではなく、「要素同士の関係性があらかじめ組み込まれている」のが潜在構造の肝である。x と k のように、目には見えなくともすでに関係が定義されていて、条件が揃えば値が定まる。まさに、その関係が潜在的に存在しているというわけだ。

生物学的モデルとしての潜在構造

たとえば遺伝子は、ただの塩基配列だと考えればそうだが、細胞分裂や発生の過程で、環境や条件によって異なる形態に展開される。

カエルの卵を思い浮かべてみよう。そこには「カエルになるかもしれない」という可能性があるだけでなく、すでにカエルに成長するための情報や仕組みが内包されている。温度や湿度などの条件次第で、姿の変化も違ってくる。つまり、内に潜む構造が周囲の環境と呼応し、まったく違う形をとることもあるのだ。

分岐点(特異点)としての潜在構造

さらに、ドゥルーズは「特異点」という数学的概念を使っている。特異点とは、システムが大きく転換するポイントのことだ。たとえば、川の流れを思い描けば、基本的には滑らかな流れだが、岩や滝の手前など特定の場所では、急に流れが変わる。

ドゥルーズにとって、潜在的な構造にはこうした「分岐」のポイントが内包されている。ある条件ではAの形になり、別の条件ではBの形をとる。それは、一度きりの決まった姿ではなく、周囲との関係で次々と異なる形が引き出される、動的な構造だというわけだ。こうして見ると、ドゥルーズの「潜在的なものの構造」は、用意された可能性がどれか選ばれるわけではなく、いつも新たな差異や形態を生み出す仕掛けとして存在している。数学や生物学、分岐点など多様なモデルを使うことで、それを例証してみせるのだ。

8. 潜在的なものが現実化するプロセス

先に、ドゥルーズにとって「潜在的なもの」とは、決して“まだ完成していない何か”ではなく、すでに内に多様な可能性を秘めているのだと見た。そこで思う。では、その潜在的な力は、どうやって実際の形となって現れるのか。

ドゥルーズは、この“現実化”を選択ではなく、生成と変化のプロセスとして説明する。彼はこれを「差異化(differentiation)」と「異化(differenciation)」という二つの側面で捉えている。

① 差異化(differentiation)とは?

差異化とは、潜在的なものの内部に備わる多様な関係やパターンが、外部の条件によって異なる形に展開される動きをいう。たとえば楽譜を思い出してほしい。同じ楽譜でも、ピアノで弾くのとバイオリンで弾くのとでは、全く異なる音楽が生まれる。あるいは生物の発生過程を考えても、同じ遺伝情報を持ちながら、環境の違いで成長パターンが変わる。つまり、潜在的なものが持つ内在的な多様性が、条件次第でさまざまな現実として姿を変える。これが差異化の“展開”の側面だ。

② 異化(differenciation)とは?

一方、異化とは、潜在的なものが具体的な形をとる際に、特定の性質や属性がはっきりと表れる動きである。たとえば、卵の段階では同じように見える細胞が、成長するにつれて皮膚になったり筋肉になったり神経になったり……それぞれの役割を帯びていく。これは、潜在的な可能性が環境や条件によって具体的な姿へ変わる、いわば「分化」のプロセスとも言えよう。ドゥルーズは、この異化によって潜在が現実化すると考える。

—差異化と異化は同時進行する

大切なのは、差異化と異化は順番ではなく、同時に進むプロセスだということ。潜在的なものは、内在する構造に基づいて多様な姿(差異化)を見せながら、特定の条件のもとで具体的な属性(異化)を帯びつつ現実化していく。

たとえば、建築家が設計図を描く場合を思い浮かべてみよう。設計図にはすでに潜在的な形が示されているが、実際に建物を建てる段階では、材料の特性や場所の気候など、いろいろな要因に応じて微妙に形が変わりうる。最初は想像もしなかったディテールが生まれることがある。これが「差異化と異化が同時に進む」ということだろう。

こうしてドゥルーズは、現実化を「ただ既存の可能性から選ぶ」のではなく、潜在力が条件に応じて新しい姿を生み出す動的なプロセスと位置づける。私たちの未来もまた、あらかじめ決まった選択肢を選ぶだけでなく、状況や経験が変わるたび、新たな形へ変わりうる。それが、ドゥルーズの考える「生の哲学」へと結びついていくのだ。

チェックポイント

超越論的領野:意識は単なる「私」のものではなく、より大きな流れ(前反省的・非人称的な意識)の一部として存在する。

持続との関係:意識は固定されたものではなく、時間の中で絶えず変化し続ける「持続」の運動として捉えられる。

内在性:世界は外部の超越的な原理(神やイデア)によって成り立つのではなく、自己の内在的な力で変化し続ける。

潜在性:潜在的なものは単なる「未完成な可能性」ではなく、条件によって異なる形に現実化する内在的な力を持つ。

現実化と実在化:既存の選択肢から一つを選ぶのが「実在化」、潜在的なものが新しい形を生み出すのが「現実化」。

差異化と異化:潜在的なものが多様な関係を持ちながら展開する(差異化)と同時に、具体的な形を持つ(異化)ことで現実化する。Ⅱ.ドゥルーズによるベルクソン哲学

朝の駅のホームは、いつもと変わらないはずなのに、どういうわけだか、きょうは人の流れが妙に一つの塊に見えた。ふつうなら、ばらばらの動きとして映るはずなのに。まるで時間がゆっくりと伸び広がっているみたいで、そこに微妙な違和感を覚えた。

フランスの哲学者アンリ・ベルクソン(1859-1941)は、「持続」「記憶」「エラン・ヴィタル(生の躍動)」「直観」などの概念で知られている。彼は時間や生命を「静的なもの」ではなく、「流動的で変化し続けるもの」として捉えた。そう思うと、駅のホームに立つ人々の動きだって、一瞬一瞬で姿を変える流れかもしれない。目を凝らせば、同じ場所に立っている人はいない。みんなが動いている。あるいは、動きの連鎖の中で、何かが変化し続けているのかもしれない。

このベルクソンの考え方をさらに発展させたのが、同じくフランスの哲学者ジル・ドゥルーズだ。ベルクソンが示した「持続」や「記憶」「エラン・ヴィタル」という概念の関係を整理しながら、そこに「差異」の視点を持ち込むことで、新たな哲学的枠組みを生み出したという。なるほど、駅のホームの流れだってただ一枚岩のように見えるわけではなく、それぞれの人が微妙に違うリズムで歩き、立ち止まり、ふたたび動き出す。そういわれれば、一見同じに見える流れの中には、無数の差異が息づいている。

では、ドゥルーズはどのようにベルクソンを解釈し、その「流れ」と「差異」を結びつけたのだろうか。ベルクソンの時間観は、ただの秒針の刻みではなく、音楽のメロディーのように、過去と現在が重なりあいながら進む連続性だと説く。ドゥルーズは、その連続の中で生まれる違いこそが、新しい創造や変化を引き起こす要因だと考えたのだ。駅のホームの光景を見ていると、同じ場所にいるようでいて、誰もが違う行き先を持ち、違う動きをしている。そこには確かに、「流動する時間」と「差異」が共存しているかのようだ。

なんだか面白い。私たちが普段見過ごしている光景にも、ベルクソンとドゥルーズの思想が入り込んでいる気がする。それは、時間をただの切り分けではなく、絶えずつながる流れとして捉える見方。そしてその流れにあるわずかな違いが、新しい変化や創造を生み出すという発想。さて、駅のホームから離れても、この視点はきっと、どんな場所でも通用するのではないか。いずれにせよ、ベルクソンとドゥルーズが語った「流動」と「差異」を思い出すと、日常の風景が違って見えるのだから。

1. ドゥルーズは「持続」「記憶」「エラン・ヴィタル」をどう整理したのか?

ベルクソンの哲学の核となる三つの概念は、以下のような関係を持つ。

(1) 持続(持続の潜在的多様性)

ベルクソンが言う持続とは、時間の流れが単なる連続ではなく、異なるものが共存する空間だ、という考え方。そういわれれば、「今この瞬間」だって、過去の経験や未来への期待が入り混じっている気がする。つまり、持続とは、さまざまな可能性が同時に存在している“場”である。

(2) 記憶(潜在性の収蔵庫)

この持続の中には「記憶」という引き出しがある。意識にすぐ浮かぶ記憶もあれば、普段は隠れていて、何かの拍子にふっと呼び戻される記憶もある。潜在的なものがどこかにストックされていて、ある要因で現実化するのだ、とベルクソンは言う。ドゥルーズもまた、そこに注目したわけだ。

(3) エラン・ヴィタル(生命の躍動)

エラン・ヴィタルとは、“潜在的なものが現実化するための力”だという。植物の種に例えるなら、ただ成長する情報があるだけでなく、それを外へと引き出す生命のエネルギーが必要になる。ドゥルーズは、このエラン・ヴィタルを「潜在の多様性を現実化へと導くエネルギー」と位置づけた。つまり、持続の場には様々な可能性が溢れていて、それらは記憶として蓄えられ、エラン・ヴィタルが引き金となって現実へ顔を出すのだ。

こうして見ると、ドゥルーズはベルクソンの三つの概念を一つの流れとして捉え直した。持続の場に潜む多様性、それを支える記憶、そしてそれを実際の形に生かすエラン・ヴィタル。これらが重なり合うことで、私たちの時間や生命はただ流れるだけでなく、いつでも新しい姿へ変わり得るのだ。

2. ドゥルーズの「差異」の視点

ベルクソンが説いた「持続」は、ただ続いているだけの時間ではないということは理解できただろうか。ドゥルーズも同じように考えたが、さらに一歩進んで、持続を「常に変化、異なるものへと分化する力」と再定義したことに注目しよう。

つまり、固定された連続性ではなく、内側に潜む多様な可能性が、絶えず変化と分化を起こす場としての“持続”。ドゥルーズは、この観点からベルクソンが示した【持続—記憶—エラン・ヴィタル】の関係性を、「差異(difference)」の眼差しで組み替えてみせる。

そういわれれば、私たちはつい時間を一本の線としてイメージしがちだ。しかし、ドゥルーズにとっては、そこに静止や繰り返しはなく、内に秘められた多様な力が折り重なりながら、新しい姿を生み出し続ける。それこそが“差異”の働きなのだ。

たとえば、「アヴィニョンの娘たち」という絵を思い浮かべてほしい。ピカソが描いたあの作品も、見る人や展示される場所が違えば、妙に色合いが変わるように感じることがある。実際には同じキャンバスの上に、同じ女性たちが描かれているはずなのに、光の加減や視線の向き、さらには見る人の記憶や想像力によって、そこに映る姿は微妙に揺れ動くのだ。

このようにドゥルーズが説く「持続」は、ただの連続や繰り返しではなく、条件や環境の変化に応じて、新たな差異を生み出す力だという。ピカソがキャンバスを通して挑戦したように、一見同じ「娘たち」を描いているようでいて、観る人や場所が変わると、まるで別物のような印象を残す。いわば、潜在的な色や形の多様性が、差異として立ち現れてくる。

ドゥルーズは、この差異こそが世界をよりダイナミックにし、哲学の地平を広げる鍵なのだと見ている。わたしたちが「同じものだ」と思い込んでいる現象や場面にこそ、実は無数のバリエーションが潜んでいる。ピカソの描く「アヴィニョンの娘たち」も、光と視点、あるいは観る人の心持ち一つで、新たな相貌を帯びて見える。それが、ただ一度決まった姿を繰り返すのではなく、いつでも差異を生み出す“持続”の力にほかならないのだ。

3. 具体的なイメージ:ベルクソンの逆円錐図式

ベルクソンは時間を一本の線で描かなかった。かわりに、彼は「逆円錐」を使ったという。どういうわけだか、その逆円錐はこうイメージされる。円錐の底の広がりは、まるで果てしない過去の世界。そこには潜在的な記憶がびっしりと存在している。すべてが同時にそこにあるのに、私たちは普段そこへ直接手を伸ばすわけではない。

ただ、円錐の頂点に近づくほど、意識は絞り込まれ、まさに「今この瞬間」に必要な情報だけが現れる。何かを思い出すとき、私たちは広大な記憶の底から、ひとかけらをすくい上げるようにして意識へ引き寄せるのだ。

たとえば、昨日の夕飯のメニューを思い出そうとするとき。全過去の出来事が一気に脳裏に浮かぶわけではない。なにかの拍子に、夕飯の光景がくっきりとよみがえる。ベルクソンの逆円錐図式は、この「絞り込まれた焦点」と「底に広がる潜在的な記憶」の関係を示す。そして、その記憶を呼び出すプロセスこそが、ドゥルーズが言う「差異の共存」や「異化・分化」の仕組みを表している。いわば、同じ記憶の底からでも、時と場合によって引き出される光景や感情が違う。固定された記憶ではなく、条件次第で新たな形をとる“変容”があるのだ。そこには、広大な潜在的世界(円錐の底)と、今この瞬間(頂点)とをつなぐ力が働いている。

こうして見ると、ベルクソンの逆円錐は、ただのおもしろい図ではなく、“過去の全体”と“現在の焦点”をひとつのかたちにまとめた発想だ。これがドゥルーズの考える“差異のダイナミックな展開”と交わるとき、記憶や時間が単なる連続ではなく、無数の可能性を持った場として姿を見せる。

チェックポイント

持続:時間の流れは単なる連続ではなく、異なる要素が共存する空間

記憶:持続の中に潜在的な要素が蓄積され、必要な時に選ばれて現れる

エラン・ヴィタル:潜在的な多様性を現実に変える生命力

差異の視点:持続が常に変化・分化し、新たな可能性を創り出すⅢ.ドゥルーズによるヒュームの哲学

昔、小さな古書店で、ひとつだけ色褪せた背表紙が見えた。どうやらデイヴィッド・ヒューム(1711-1776)の古い本らしい。なぜか、その一冊だけがやけに気になった。ページをめくってみると、黄ばんだ紙からは、理性よりも経験を重んじるヒュームの声が微かに立ち上がってくるように思えた。

前章では、ドゥルーズがベルクソンの『持続』を基盤にして、時間や記憶、生命の躍動を再構築したと見た。しかし、そこで終わらない。彼の初期研究には、ヒュームの経験論が大きな影響を受けているのである。ベルクソンの「流動する時間」を取り込む以前に、ヒュームが説いた「経験」や「習慣」がどう思想に絡まっていたのか。

これから見ていくのは、デイヴィッド・ヒューム(1711-1776)の経験論が、ドゥルーズの哲学にどんな形で取り込まれ、いかに独自の思想へと発展したか。ヒュームの書いた言葉が、いったいどんな風にドゥルーズの思考を揺さぶり、新たな響きを生み出したのか。その軌跡を、ここでたどってみたいと思う。

1. ヒュームの経験論と「主体」の問題

人間の知識がすべて経験に基づく、とヒュームは説いた。

彼によれば、意識は“印象”と“観念”という二つの要素で成り立つ。印象は生の感覚。肌に触れる空気の冷たさ、目に飛び込む光のまぶしさ。観念は、その印象をもとに作られる記憶や想像。すると、主体(自我)はどうなるのだろう。

ヒュームは、「私」という存在を固定された実体ではなく、連なった印象の束にすぎない、と考えた。なるほど、私たちはつい「自我」をしっかりとした何かとして感じがちだが、実は感覚や記憶が重なっているにすぎない、というわけだ。たとえば、昨日と今日の記憶が繋がり、そこに“私”があると思い込むだけ。

そういうわけで、「自己は連続する印象の束」という考え方は、後にドゥルーズが展開する「内在性」や「差異の哲学」にもつながった。主体を揺るがすこの視点は、私たちの中で確かにあるはずの“私”というものが、実は流動的で変幻自在だと示唆している。いわば従来の固定概念に挑む思想なのである。

2. ドゥルーズによるヒュームの再解釈

ドゥルーズが『経験論と主体性(Empirisme et subjectivité)』を発表したのが1953年だ。著作はそれまでのヒューム像を根本から覆したのが、この一冊だ。

従来のヒュームは、人間の意識を「印象」と「観念」の積み重ねと見ていた。主体とは、ただ受動的に経験を記録しているだけの存在——そう考えられてきた。しかし、ドゥルーズはこの見方をひっくり返し、ヒュームの哲学を「経験の機械(machine of experience)」だと呼んだ。どういうわけだか、そこには主体が固定されたものではなく、経験が連続して積み重なるなかで新たな自我が創り出される“創造のプロセス”としての意味が込められている。

つまり、ただ「印象と観念を受け取るだけの私」ではなく、経験が積み重なるごとに変化し、絶えず自分を作り直している私があるのだ、というわけだ。なるほど、これがドゥルーズ独自のヒューム再解釈。ヒュームが説いた経験論を、まるで動き続ける機械のようにとらえ、一つの主体を生み出す創造的な力として見る。その発想は、私たちが知っている“受動的なヒューム”のイメージを大きく揺さぶる。

こうしてドゥルーズは、ヒュームの経験論に“主体性の形成の場”を見いだした。確かに、印象と観念が連なっていく過程で、何かが変化し、新しい自我が芽生える。それは、ただ経験を記録するだけとは違う、生成と創造の営みである。

3. 経験の連合と差異の概念

ヒュームの思想には「連合(association)」という言葉がある。これは人間の思考がいかに形成されるか説明するための概念である。そう言われれば、ヒュームにとって各経験は、ただバラバラの印象ではなかった。類似性や因果性、接近性といった原理によって結びつけられ、組織的に連合することで意味が生まれるのだ。

ドゥルーズは、この連合の考えをさらに広げる。つまり、記憶を再生するだけではなく、経験の中から「差異の生成」が起こる場として捉え直した。その解釈では、主体はもはや固定されたものではなく、連続する経験のなかで条件や環境しだいで常に変容していく存在として描かれる。

言いかえれば、私たちがふだん何気なく重ねている印象や記憶も、状況しだいでまったく別の意味や形を生み出す可能性を抱えている。そして、その変化こそがドゥルーズのいう“差異の生成”だ。似たような話をずっと細かく展展開してるが、主体とは動的なプロセスであり、経験の連合が新たな関係性を呼び起こすとき、人はまた別の姿をまとい得るのだ、と考えるわけだ。

4. ヒュームとドゥルーズにおける「習慣」の意義

窓の外を見ると、朝日が差し込んでいた。どうやら、きょうも太陽は昇ったらしい。このように、私たちはごく当たり前に「明日も太陽が昇る」と信じているけれど、これは論理的な証明によるのではなく、何度も太陽が昇るのを見てきた“習慣”からきているとヒュームは言う。

ヒュームの考えでは、すべての知識は論理的な必然性というよりも、過去の経験が積み重なってできた習慣に支えられている。すると、ドゥルーズはそこに目を留める。ヒュームの“経験の記録”という見方を超え、主体の形成と結びつけるのだ。つまり、主体は経験の連鎖の中で新しい自我を生み出す創造的なプロセスだと再解釈するのだ。

このようなことをドゥルーズは「経験の機械(machine of experience)」と呼んだ。その表現には“受動的な記録”ではなく、“絶えず作り出される”という動きがある。要するに、主体はあらかじめ決まっているものではなく、経験を重ねるたびに違う姿へと変化する存在だと主張する。

もしかしたら、私たちが慣れ親しんできた習慣も、ただの繰り返しではないのかもしれない。ドゥルーズにとって習慣は、過去の経験が、これから先の新しい差異を生み出す原動力なのだ。まるで、同じ太陽の昇りでも、毎朝少しずつ色が違うように、習慣もまた新しい世界をひらく鍵になるのだ。

チェックポイント

印象と観念:ヒュームは意識を直接の印象とそれに基づく観念の積み重ねと捉える

主体の形成:主体は固定されたものではなく、連続する経験の中で生成される

経験の機械:ドゥルーズはヒュームを「経験の機械」として再解釈し、主体が常に創り出されると主張

連合と差異の生成:経験が結びつく連合が新たな差異を生み出し、主体の変容につながる

習慣の役割:習慣が経験の蓄積と未来の創造に寄与するⅣ.ドゥルーズの哲学の一貫性と変化:若き日の思索は晩年まで続いたのか?

これまで、ドゥルーズはベルクソンの「持続」を基盤として、記憶やエラン・ヴィタル、さらには元をたどれば差異を導入し、ヒュームの経験論まで再解釈されているのを確認してきた。一方、『アンチ・オイディプス』以降、彼は精神分析や政治・社会の論点をいっそう掘り下げ、中期の思想へ踏み出している。

ドゥルーズの初期と中期のあいだには、従来の研究だと断絶が見受けられる。Ⅳ部ではドゥルーズの思想の変化と一貫性を検証し、彼がいかにして根本的な哲学的枠組みを保ちつつ、新たな議論を展開していったのかを探ろう。

1. 若きドゥルーズの基本姿勢

ドゥルーズの初期の思索には、すでに「内在性」「潜在性」「生」「差異」といった重要な概念が据えられていた。ただ、その姿勢は、あらかじめ完成している何かを示すのではなかった。むしろ、あらゆるものが“開かれている”と見なしたのである。固定されず、絶えず変化し続けるものとして、世界を捉えたのだ。

彼は世界を単なる安定した構造ではなく、多様な形に展開し続ける“動的な場”とみなした。たとえば『差異と反復』(1968年)や『ベルクソンの哲学』(1966年)を思い出すと、「差異」がくり返し登場する。ただし、その「差異」はヘーゲルの弁証法のように統合されて一つになるものではない。他方で、一つの対立が別の何かにまとめあげられるわけでもない。ここでいう差異とは、要素それぞれが持続し、共存しつつ、独自の変容を遂げる状態を意味する。

言いかえれば、ドゥルーズは物事が完成した姿で存在するのではなく、いつでも新たな展開や変化を内包していると考えた。それは、同じ景色を見ているようで、見るたびに違う陰影を帯びるかのような光景に似ているかもしれない。そうした視点が、彼の初期から中期へつながる大きな道筋となったわけである。

2. 『アンチ・オイディプス』以降の変化

1972年、ドゥルーズはフェリックス・ガタリと組んで『アンチ・オイディプス』を世に送り出した。これが、彼の哲学にとって大きな転換点である。従来の精神分析や社会制度への批判を前面に出し、フロイトの語る「欲望」を個人の無意識ではなく、社会全体に広がる力として描いたのだ。

それまでのドゥルーズは、個人の内面や主体の生成を重視していた。しかし、ここでは社会の構造へと視点を移し、欲望がいかに社会的に作られ流れていくかを問う。この新しい姿勢から、多くの研究者はこれを「中期のドゥルーズ」と呼んだ。つまり、初期の哲学から離れたわけではないが、新たな焦点を得たのだ。

こうして見ると、ドゥルーズの思考は一貫しつつも、はっきりした転換を迎えたと言える。個人の心理を越え、政治や社会といった広い領域へ踏み込みながら、欲望や差異の概念をなお一層深めていったのである。

3. ドゥルーズの哲学の「ねじの回転」のような発展

では、「本当にドゥルーズの哲学は変わったのか?」という問いが浮かぶ。初期の彼にはすでに「内在性」「潜在性」「生」「差異」といった主要概念があった。晩年の論文を確認しても、これらの重要な概念は未だに思索の中心として、残されている。そして、これらは物事を完成された何かではなく、いつも“開かれている”ものとして捉える姿勢を示していた。

ドゥルーズは物事が固定されず、変化し続けると考えた。そうした基盤は、『アンチ・オイディプス』以降になっても捨てられるわけではない。むしろ、社会的・精神分析的な議論の中で新たな面を得て、さらに深まっていったのだ。

ドゥルーズはこの発展ぶりを、「ねじの回転のような軌跡」と呼んだ。同じテーマをくり返し扱うように見えても、回転のたびに文脈が広がり、姿を変える。初期に築いた土台は消えず、そこへ別の視点が加わって、哲学をいっそう複雑で生き生きとしたものにする。まるで、一つのネジを回すごとに、深みが増していくように。そんな動きこそが、ドゥルーズの思想を支える特徴なのである。

4. 晩年まで続いたドゥルーズの基本姿勢

ドゥルーズは、若き頃に形づくった主要概念を、最後まで手放すことはなかった。彼は物事を決して固定された完成品とは見なさなかった。いつも“開かれている”ものとして理解し、変わり続けるものとして捉えていた。この姿は初期著作で明示され、その後も絶えず息づいている。

たとえば、晩年の『哲学とは何か』(1991年)で、ドゥルーズは「哲学とは新しい概念を生み出すことだ」と言い切った。初期の思想と矛盾するどころか、むしろ発展を重ねてより鮮明になった、というわけである。言いかえれば、ドゥルーズの哲学は、まるでねじが回転しながら進むように、時代の移り変わりの中で形を変えつつも、「内在性」「潜在性」「生」「差異」という核心をけっして見失わなかったのだ。

……一貫性と変化が同時に息づいている。若き日に思索した基盤が消え去るわけではない。むしろ、その基盤を支えとして、新たな議論を展開したのだ。たとえば、主体の生成をめぐる議論は変わらずに根を張りながら、政治や社会批判の要素を取り込むことで、いっそう動的な哲学へと育っていく。

最初の考えが消えるのではなく、上に新しい色が塗られ、広がっていく。そうして、根本の枠組みを維持しながらも、新たな景色を描く。ドゥルーズの哲学がたどった軌跡は、まさにそのような重なりと変化の物語にほかならない。

チェックポイント

基盤の一貫性:初期のドゥルーズは物事を「完成されたもの」ではなく「常に開かれているもの」として捉えていた。

変化と発展:『アンチ・オイディプス』以降、精神分析や社会・政治への議論を深める中で、ドゥルーズは新たな視点を取り入れながらも、根底にある基本概念は変わらず保持され続けた。

ねじの比喩:同じテーマが、複雑かつ広範な文脈で回転しながら進むことで、初期の理念を維持しつつ新たな側面を加えていく。

晩年の一貫性:晩年の著作においても、ドゥルーズは「新しい概念を生み出す」姿勢を示し、初期の思想と矛盾せず発展させ続けた。Ⅴ.ヒュームとベルクソンを繋げるドゥルーズの思想

これまでのセクションで、ドゥルーズは以下のような点を示してきた。

-これまでのまとめ-

Ⅰでは、彼の初期思想において「内在性」「潜在性」「生」「差異」といった基本概念が、固定されたものではなく常に「開かれている」動的なプロセスとして捉えられていたことを説明した。

Ⅱでは、ベルクソンの『持続』や『記憶』『エラン・ヴィタル』を再構築し、ドゥルーズ独自の「差異」の視点を加えることで、時間や生命の流動性を強調する立場を明確にした。

Ⅲでは、ヒュームの経験論—すなわち、印象と観念に基づく主体の形成—を「経験の機械」として再解釈し、主体が固定されず連続的に創造される様相を示した。

Ⅳでは、若き頃の基本姿勢が晩年まで一貫して守られていること、すなわち「内在性」「潜在性」「生」「差異」が、変化する時代の中でも根幹として維持されていることを確認した。

最後に、Ⅴではこれらの初期および中期のドゥルーズの思想をさらに発展させ、ヒュームの「習慣と期待」とベルクソンの「持続と記憶」の異なる視点が深く連関している点に焦点を当てよう。

朝の公園を歩いていて、不意に違和感が襲った。葉の色が、一枚一枚そろっていない。散らばった緑のグラデーションの中に、赤みが混じる。どこかバランスを欠いているようでいて、それがかえって美しく見える。よく考えれば、季節の移り変わりは、ただ一気に変化するわけではなく、こうした微妙な段階を踏んでいるのだ。何度も同じ公園を歩いてきたはずなのに、毎回どこかが違う。

さて、ドゥルーズの思考も同じように、ヒュームの「習慣と期待」とベルクソンの「持続と記憶」という、一見別の考えを組み合わせ、主体の創造がどのように未来を生み出すかを示している。そう言われれば、ヒュームが語る“習慣”は、私たちが繰り返している行動や期待から生まれる。一方で、ベルクソンの“持続と記憶”は、過去の経験を背景に、絶えず変化する時間の流れを映し出す。ドゥルーズは、この二つが深く結びついていると見た。

どうしてだろうか。ドゥルーズによれば、日常で積み重なる“習慣”は、単なる反復ではなく、潜在的な力を内包しているという。そこに、ベルクソンの“記憶”が加わる。つまり、過去の経験は一つの“場”として潜み、条件しだいで今の行動や期待を変えてしまう。まるで、少しずつ色づく公園の葉のように、私たちの主体は過去の記憶や習慣によって、いつでも新しい姿へと変わりうる。ドゥルーズは、そこに創造と未来を見出したのだ。何度見ても同じではない公園のように、私たちの生もまた微妙な差異を繰り返しながら、新しい瞬間を生んでいる。

こうして見ると、ヒュームとベルクソンの議論は、ただ並べられているのではなく、一つの流れの中で結び合っている。習慣と期待、持続と記憶。それぞれが主体を揺らし、変化のきっかけとなる。ドゥルーズの哲学は、そうした“変わりつづける私たち”を映し出すためにこそ、ねじを回転させるかのように進化していったのだろう。公園の風景が少しずつ彩りを変えるように、私たちの生もまた、過去と未来が交差する場で絶えず新しい色合いを帯びるのだ、と。

1.ヒュームとベルクソンの振り返り

— ヒューム —

デイヴィッド・ヒュームは、人間が何かを知るとき、その根底には直接の感覚経験(印象)と、それに基づいて作られる記憶や想像(観念)があると説く。そして、彼は、これらの経験が何度も繰り返されることで「習慣」が形成され、結果として私たちは未来について予測できるようになるのだ、という。たとえば、太陽は毎朝昇る――それは論理的な証明ではなく、くり返し見た経験の積み重ねによる習慣が生む確信といえる。

過去の経験:「今まで何度も太陽が朝に昇るのを見てきた」

習慣:「太陽は毎朝昇るものだと学んだ」

期待:「明日も太陽が昇るだろう」

— ベルクソン —

ベルクソンは時間を「持続」として捉え、過去・現在・未来が連続する流れの中で、自然に次を予測するようになるのだと考えた。音楽を聴くとき、今鳴っている音だけでなく、これまで聴いたメロディーが記憶として影響を与え、次に流れる音を想像するような体験を想像してみると分かりやすい。ベルクソンはまた、記憶を「習慣記憶」と「純粋記憶」に分け、前者を無意識に繰り返される経験の記録、後者を意識的に思い出される特定の過去の出来事とした。

習慣記憶(mémoire-habitude):過去の経験が蓄積され、無意識的に再現される記憶(例:自転車の乗り方、朝のルーチン)

純粋記憶(mémoire pure):過去の出来事そのものが意識的に思い出される記憶(例:子供の頃の特定の思い出)

こうして見ると、ヒュームが言う「習慣」は、ベルクソンのいう「習慣記憶」に近い。そして、その習慣から生まれる「期待」は、時間の流れの中で自然に生じるものであり、ヒュームの「未来の予測」とベルクソンの「持続と記憶」が交わる場所にあるのだ。

2.ヒュームの「習慣と期待」からベルクソンの「持続と記憶」へ

私たちは、日々の暮らしの中で、どうやら自然と“習慣”を身につけている。朝起きたら顔を洗う、といった動作がそうだし、雨が降るなら傘を持っていく。こうした習慣は、過去に何度も経験した結果、「明日も同じだろう」と期待する心を生む、とヒュームは言う。

ドゥルーズによれば、このヒュームの“習慣と期待”という仕組みは、ベルクソンの『持続』と深く連動している。つまり、時間や記憶が単に連続するだけでなく、過去の経験を一つの流れとして蓄積し、新たな形へと変わる場所でもある。そう思うと、ベルクソンは、この流れ(持続)が自然な予測や期待を生むと考えた。

そしてドゥルーズは、習慣が私たちの期待をかたちづけるだけでなく、それが主体の“生成”につながる、と見る。言いかえれば、固定された「自我」ではなく、経験に基づいて絶えず作り出される動的なプロセスとしての主体だ。過去の経験や習慣が、未来への希望や不安を呼び起こし、それがさらに新しい自分を創りだす。そうした交わりこそが、ドゥルーズの哲学が示す道筋というわけだ。

3.ヒュームとベルクソンをつなぐ

Ⅰ部では、ドゥルーズの土台に“内在性”や“差異”といった主要概念があったと見た。そこに、ヒュームの「習慣と期待」とベルクソンの「持続と記憶」が深く結びつくとは、どういうことなのだろう。ドゥルーズは、ヒュームが語った「習慣が未来への期待を生む」という発想が、ベルクソンの「持続の中で記憶が未来を生み出す」という考え方とよく似ていることに気づいた。

つまり、どちらも「過去の経験が、どうやって未来の予測を支えるか」を問題にしているわけだ。ヒュームなら、雨の経験を何度もしたからこそ、雲行きを見ただけで“傘が要る”と直感する。ベルクソンなら、音楽を聴くときに、これまでのメロディーの記憶が次の音を暗示する。そこには確かに、過去が未来を形づくる場面がある。

ドゥルーズは、この二つを“差異の哲学”の視点でまとめあげる。ヒュームの“習慣と期待”は、ただ同じ経験を繰り返す受動的なものではなく、いつでも新しい姿へ変わりうる可能性を秘めている、と。ベルクソンの“持続と記憶”は、ただ流れる時間を描くだけではなく、主体を常に作り直す創造の場でもある、と。そう思えば、この記事が伝えたいのは、まさに「ヒュームとベルクソンの視点がドゥルーズによって交わり、主体が固定されず作り変えられていく仕組み」を明らかにすることだ。

これがドゥルーズ哲学を初期から中期へと貫く姿勢であり、先の章で語ったように、彼の思想全体を支える鍵でもある。

さいごにーーポメラニアンみたいな風の色

2000年のはじめごろだったろうか。そのころ私は七つか八つになったばかりで、奈良の田舎町の小学校に通っていた。今日は日曜日なのか祝日なのか、そこがはっきりしないけれど、家から少し離れた先にある閑散としたコーナンへ一人向かったことだけはよく覚えている。

そこはただっ広いわりに、どこか冷たい空間で、ペットコーナーが設けられていた。あの犬がまだいるだろうかと、子どもじみた期待を抱きながら足を進めていたのだ。道は細く、アスファルトが日焼けしてかすかに白みを帯び、冬の名残があっても空気は意外にあたたかい。ときおり、風が靴のまわりをふわりとくすぐる。まったく、おだやかな散歩日和だった。

ところが、視界の先で、薄茶いものがふっと揺れた。はじめは落ち葉か何かがまとわりついて風に舞っているのかと見えたのだが、妙に両腕を広げた人影のようにも思えてくる。透きとおっているのに、輪郭だけが薄茶い色をして、くねくねとゆるやかに動きながら、こちらへ近づいてくるではないか。

「……え? 何だろう」思わず足が止まる。あたりは車の往来が絶えて、ほかに人影も見えない。昼の日ざしの下なのに、背筋がぞっとするような心持ちがした。それはゆるやかに、しかし確実に近寄って来て、見る見るうちに大きくなったのである。

風が吹いたというより、むしろ自分の目が狂ったかと思うほどだった。砂ぼこりがいっせいに舞い上がり、紙くずがくるくる宙を踊る。やがてその輪郭は、私の鼻先をかすめるように横切って行き、ほっぺたや衣服をざらりと撫でて消えた。ごく短いあいだの出来事だったけれど、息が詰まるような衝撃があった。

ふと我に返って振り向いてみれば、もう道の向こうにそれらしい姿は認められない。ただ、通りに散らばった細かなごみと、肌に残るひりつきだけが、たしかな現実味を持っていた。おそらくは、小さな竜巻だったのだろう。だが、そのころの私は“竜巻”という言葉を教科書やゲームの中で知った程度で、まさかこんな場所に現れるはずもないと思いこんでいたから、ただ呆然と立ちつくすほかなかった。

しばらくしてようやく「コーナンへ行くんだった」と思い出し、再び歩き始めたものの、その道はもうさっきまでの平凡な道ではなくなっていた。くるりと裏返ったように感じられ、怖さと同じくらい不思議な高揚が胸をくすぐった。

――それから二十年も経ち、高校卒業をまじかに控えた生徒たちを眺めていると、ふとあの竜巻を思い出すことがある。将来への道筋に不安を覚え、「毎日が同じように過ぎていくだけだろう」と嘆く声も聞く。

けれど、あの田舎の細い路ですら、あるときはまったく違う顔を見せてくれた。ヒュームによれば、私たちが太陽の昇るのを疑わないのは、過去の経験を繰り返し習慣として身につけているからなのだという。ベルクソンは「記憶はただの繰り返しではなく、新しい形を呼び覚ます力がある」と説く。

事実、あの茶いろい風が、不意に私をさらった出来事など、過去の延長や可能性では説明がつかないと感じる。それまで「毎度同じ」と思っていた道が、ほんの数秒で未知の舞台と化してしまう。七つか八つだった私には、その一瞬が身をもって世界のあやしさを教えてくれたのかもしれない。「明日もどうせ同じだろう」と決めてかかるのは、どうにも惜しい。ひょっとしたら、曲がり角の先に、新たな風が潜んでいるかもしれないのだから――そう思うと、少しわくわくさえしてくる。

ぼんやり考え込んでいると、あのとき肌に残った砂の感触が、いまでもうっすら蘇る。あの場面をもう一度そっくり味わうことはかなわないけれど、記憶が胸の奥に生きている限り、世界はまだまだ何かを隠しているに違いない。

だからこそ、卒業後の進路をあれこれ思い悩む今も、私は勝手ながら期待している。いま読んでいる本や、帰り道に交わしたひと言、それら何気ない出来事のどこかに、小さな“竜巻の予感”が潜んでいるのではないか、と。ほとんど気づかれないうちに生まれては消える、あの奇妙な風。思えば日常にこそ、そうした“潜在の力”がこっそり眠っているものだ。

無論、ふつうの日々は平坦に過ぎてゆくことが多い。けれど、予想外の風が吹きつけたら、いつもの景色ががらりと色を変えるかもしれない。その一瞬に、“これから”というものがぐっと手前に引き寄せられ、慣れ親しんだ町並みすら塗り替えてしまう――そんな潜在性があるのだと、ドゥルーズ は教えてくれたのではないか。

だから、将来が不安でしかたないなら、せめて「日常のどこかに小さな巻き起こりがあるかもしれない」と想ってみる。そういう心持ちで歩いていると、道端に落ちている何気ない石ころや、友人の言いかけた言葉すら、未知の扉に見えてくるのだから面白い。ひとつところにとどまっているようでも、ねじのように螺旋して、人や町は、案外まだ見せていない現実が潜んでいるかもしれない。

そして私はまた、あの白っぽく色あせたアスファルトの道を思い浮かべる。いつか行くときには、もう少し落ち着いて風の足音に耳をすませてみよう。もしかすると、もう一度あのポメラニアンのような色の風に出会えるかもしれない。いつだって、予想のつかない何かが、この町のどこかに息づいている気がするのだ。

残念なことに上記の文章は

『哲学の教科書』の内容に全く入っていない。

具体的には252ページある内

25ページまでの内容である。

そういう意味ではこの記事は期待外れかもしれない。

ただ、本文は『哲学の教科書』に限らず、ドゥルーズの思想を理解する手掛かりになっているので、今後ドゥルーズと関わろうと思う人、挫折した人は、まず、この記事を取っ掛かりにするのはいいかもれない。

そして、この土台を踏まえてドゥルーズはどのような講義を繰り広げるのか、一緒に考えてみたい方は是非、記事を書いたり、プチ講座を開くので興味ある方はぜひフォローやコミュニティの参加をお待ちしている。