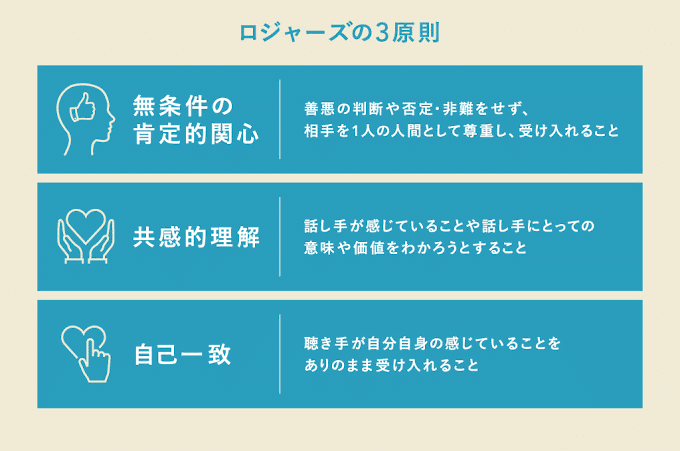

「自己一致」とは/ カール・ロジャーズの「来談者中心療法の3原則」

「自己一致」とは、カウンセラーは「自分の感覚、感情、態度の一致を重視すべき」というカール・ロジャーズ3原則の一つです。

実は、真の「共感的理解」はこの自己一致なくして成立しません。

自分が本当に理解できているかは、自己一致の状態でわかることです。

決して言いたいことを言えることとか、自分の内面をさらけ出すことではありません。

今回は、カウンセリングや傾聴ではなぜ「自己一致」が必要なのか?どうすれば「自己一致」した自分になり得るのか?

これらについて、解説したいと思います。

〈目次〉

1.自己一致の意味とカウンセリング・傾聴

2.自己一致と純粋性

3.自己一致と「共感的理解」

4.カウンセリングでの自己一致のやり方とは

5.自己不一致を一致させる方法

6.「無条件の尊重」と自己一致とは

1.自己一致の意味とカウンセリング・傾聴

カウンセリングを学ぶと必ずこの「自己一致」という言葉を耳にすると思います。

では、この「自己一致」とは何のことでしょうか?

平たくいうと「感じていること、考えていること、そしてその言動や態度が一致していること」ということになります。

自分が何か出来事に遭遇したり、何らかの経験をした時に感じたことがあるとします。

そして、その感じたことを受けて考えること

や、感じたことに対して考えること、それから話すこと、取る行動。

それらが、一貫していること、互いに矛盾がないこと。

そうした状態を、 自己一致していると言います。

つまり、端的に言うとそこに「ウソ」がないことを言います。

例えば、クライエントの話を聞いてイライラしているとします。

内心イライラしているのだけれども、表に出す態度としては良き理解者であり、受容的な人間であるかのように振る舞う。

これは自己一致している状態とは言えないということは、おわかりになると思います。

つまり、そこに「嘘」や「矛盾」があるからです。

かといって、そのイライラをあからさまに表に出したり、何の配慮もなく態度にそのまま出すことが自己一致しているというわけではありません。

まず、クライエントの話を聞きながらイライラしている自分がいる。

そのことを自分自身がそのまま受け入れる。

自分がイライラしていることを認め「イライラしているな」という風にそのままに認識する。

今、 自分が相手の話を聞きながらイライラしているということを認める。

これが一番大切なことです。

そして、自分がイライラしているということを、表に出すか出さないか、 相手に伝えるか伝えないかは、その時々の状況判断に委ねます。

相手への配慮から、ここはあえて伝えずにおく。

あるいは、伝えるにしても、その伝え方を工夫することになります。

ですから、自分の率直な気持ちをそのまま表に出すこと、何の配慮もなく相手に伝えてしまうことが自己一致だということではないんです。

この辺を誤解して、カウンセラーの中には自分の感情や内面の葛藤を思いつくまま、浮かぶままに言葉にしたり、 態度に表す人もいるようです。

しかし、それは自己一致しているということではなく、単に衝動的に、思うがままに振る舞っているに過ぎません。

自己一致で重要なことは自分の中で起きていることを正確に認識することです。

それがたとえ否定的な感情や、否定的な受け止め方であっても、そんな葛藤が起きているということを先ずは認め、受け入れる。

そこで良いとか悪いとか、正しいとか間違っているとか、そうした評価や判断を入れない。

先ずは起きたことを起きたまま眺める。

あるいは無意識の心の動きをしっかりと意識化していく。

そうした内面的な作用にフォーカスできていることを自己一致といっても良いでしょう。

かつてフロイトは精神分析において、 無意識を意識化することの重要性を説きました。

またロジャーズも、無意識下の部分をできるだけ意識できている状態を「十分に機能している状態」とし、 いずれも理想的な精神状態であるとしました。

自己一致がカウンセリングにおいて重要視されるのは、自覚不能な無意識な領域が減り、出来る限り意識化できている領域が増えるほど、しっかりとしたカウンセリングができるとされたからです。

2.自己一致と純粋性

自己一致について語るとき、「純粋性」という言葉が出てきます。

この純粋性というのは、簡単に言うとそこに嘘がない、率直であるということになります。

ただし「自己一致とは」の項目で述べたように、本音のまま振る舞うとか、なんでも率直に言ってしまうとか、そういう次元の話ではありません。

カウンセリングを受けに来る方は精神状態も非常にデリケートなことが多いです。

精神的に参っていたり、気持ちが不安定だったり、感情的になりやすかったりといった状態です。

ですから、カウンセラーが感じたことをそのまま言葉や態度にしていくことは、非常にリスクを伴います。

そうではなく、カウンセラーがその時々の自分の内面をそのまま認識していること。

カウンセラーが自分の心理状態に対して、ジャッジすることなく正確に認知し、受け入れ、安定したバランスの取れた状態でいること。

これをさして「純粋性」と言って良いかと思います。

つまり「そこにウソがないこと」なのです。

自分の内面を正確に認識し、 なおかつ抵抗なく受け入れ、自分の様々な状態と共存できている人は、他人と接するときもとても自然体です。

なぜなら、自分の様々な精神状態や自分自身に対する許容範囲が広いため、自分を偽ったり、虚勢をはったり、理論武装をしたりといった防衛的態度をとる必要がないからです。

こうした状態でカウンセラーがカウンセリングに臨むことができればクライエントの話や様子を、ブレなく曇りなく、正確にしっかりと認識することが可能となります。

当然、 コミュニケーションの精度が上がることになり、カウンセリングの成果も上がりやすくなります。

また、 カウンセラーのそうした状態、人間的にバランスの取れた、成熟した態度に触れることで、クライエントのほうも様々な刺激を受け、自分の精神状態の安定につなげることができると言えます。

そしてまた、嘘や矛盾のない一貫した姿勢や態度のカウンセラーに対し、クライエントは徐々に信頼を寄せるようになります。

そうやってクライエントとの間に結ばれる信頼関係は、 カウンセリングの成果をさらに高める要因ともなるでしょう。

そうした意味で、自己一致と純粋性ということがどれほどカウンセリングにとって大きな要素となるかが窺い知れると言えるでしょう。

カウンセラーが自分の内面を常に正確に把握していられる状態でカウンセリングに臨むことで、クライエントの精神状態も良くなり、起きた問題に対する整理も進み、クライエントとの信頼関係も深まっていくと言えるわけです。

3.自己一致と「共感的理解」

自己一致と「共感的理解」の関係を考える時、こんなことが言えるんです。

それは、自己一致していればしているほど共感能力は高くるということです。

共感的理解ができていればいるほど自己一致している状態だとも言えます。

つまり、自己一致と共感的理解とはとても関連性のある概念であり、状態です。

共感的理解というのは、クライエントの伝えたいこと、訴えたいこと、わかってほしいことを、伝えたいままに、訴えたいままに、わかってほしいままに理解することです。

ですから、クライエントの話していることやその全体的な様子から、 的確な理解に努めることだともいえます。

共感的理解には、理解そのものに対する鋭敏さ、繊細さ、そして深さが必要になります。

つまり、共感的理解には理解の精度が重要になるということです。

この理解の精度に直結するのが、 実は自己一致している状態だと言えるのです。

自己一致していればいるほど、 共感的理解の精度はそれだけ上がると言えるのです。

どういうことでしょうか?

私たちは自分の内面を理解している程度にしか相手を理解できない側面があります。

自分の心理状態、思考、感情などをリアルタイムで自覚できている状態であればあるほど、相手の心理状態、思考、感情などもリアルタイムで理解しやすくなるのです。

従って自己一致している状態であればあるほど、共感的理解の精度も上がるというわけです。

共感的理解とはクライエントの感情、感覚、思考などの「経験の世界」を同じように分かち合うことを言います。

クライエントが描いているであろう経験の世界をカウンセラーも同じように描きながら分かち合う努力をするわけです。

クライエントが自己一致し、防衛のない状態でクライアントの話を聞き理解に努めることで、クライエントが描いているのと出来る限り近いものを描くことは可能になり、成立しやすくなると言えるのです。

クライエントと同じように映像化し、経験の世界描くということをすると、カウンセラーの中にその映像化された世界を経験したことにより起こる感情や感覚が出てきます。

それは、単に言葉の意味は話の内容を二次元的に(平板に)受け取っている時には出てこない感情や感覚のはずです。

そうして三次元的な理解を通して生まれた感情や感覚を言語化する(応答とする)ことで、それがクライエントの感覚や感情に近かったり、ピッタリとくるものであったとき、まさにその時、カウンセラーとクライエントは同じ(もしくは限りなく近い)感情や感覚、経験の世界をわかち合っている瞬間です。

自己一致と共感的理解との間には、 切っても切れない関係性があるのです。

クライエントの話を理解する上でそれを邪魔するようなカウンセラーの葛藤や雑念、余計な感情の生起も、自己一致できていればそれだけ起こりにくくなるといえるのです。

4.カウンセリングでの自己一致のやり方とは

では、どうすれば自己一致した状態になれるのでしょうか?

自己一致することが良いカウンセリングを行う条件だとするならば、ここが大切なところになります。

結論から言うと、自己一致した状態というものは、一朝一夕になれるものではありません。

自己一致とは、カウンセラーの状態を指して言うことなので、それ相応のトレーニングと経験値が必要になることなのです。

クライエントの話を聞き続けながら、その瞬間瞬間で感じていくことと考えることに対して、常に自分でモニターが出来ていることが必要になります。

自分の中に起こる反応や心理状態を、常に正確に自覚できる反射神経が必要です。

カウンセラーはクライエントの話を正確に反射する能力も必要で、これは試行錯誤を含めた経験値やトレーニングが欠かせないことなのです。

5.自己不一致を一致させる方法

自己一致できていない状態を、自己不一致とします。

自己不一致の状態が顕著なのは、実はクライエントです。

クライエントは程度の差こそあれ、自己不一致の状態にあることが多いです。

日常生活の中で、その心理状態は実際に感じていることと考えていること、そしてその言動に、本人も自覚できない不一致状態があるといえます。

こうした状態で人とコミュニケーションを行うと、上手くいかないことが出てくるため、人間関係の形成にも支障が出てきて、苦労することになります。

また、不一致の状態で仕事に臨むと、観察・分析・判断に際して、支障が出てくることが増えてきます。

行動も消極的になったり、逆に衝動的で行き過ぎたものになったりするので、失敗やミスが増えてきます。

カウンセリングの祖でもあるカール・ロジャーズは、自己一致した状態であることが、人間のパフォーマンスを最も発揮でき、幸福な人生を歩む上で大切だと説いています。

それをロジャーズは「十分に機能する人」と表現しており、マズローは「自己実現者」と表現しています。

つまり、自分の心の動きをリアルタイムで意識化、自覚できている状態です。

非常に鋭敏で、深さがあり、それでいて視野も広く、バランスも良い。

感情的にならずに、理性的でいられます。

カウンセリングで重要なことは、クライエントが自己不一致の状態から、こうした自己一致した状態へと変化・成長していくことです。

そして、クライエントのこうした成長が起きる条件は、カウンセラーが自己一致している状態でカウンセリングをすることです。

クライエントにしてみれば、自己一致した人間(カウンセラー)の存在を感じ、自己一致した状態の人間とコミュニケーションを取り続け、人間関係を経験することになります。

これが、自己一致した状態への変化・成長に大きな要因になるといえます。

自己不一致状態にあるクライエントが、自己一致したカウンセラーと「対話」を通して接触することには、このような大きな意味があるのです。

自己一致した人間との深いコミュニケーション経験によって、クライエントは自己一致した人間の在り方、コミュニケーションの取り方に直接触れる機会を得ます。

「ああ、 安定したバランスの良い人の有り様とは、 こういう感じなんだな」

「しっかりとした意思の疎通とは、 こんな感覚で行われるんだな」

こうした気づきを得て、 自己一致した状態を実感していくプロセスがカウンセリング経験とも言えます。

自己一致した人間との継続的なコミュニケーション経験は、クライエントにとって自己成長プロセスの一つとなりえます。

だからこそ、カウンセラーが自己一致している状態でクライエントと接触することがとても重要になってくるのです。

傾聴や共感的技法も、カウンセラーが自己一致した状態で行うからこそ、クライエントの精神機能の回復に大きな効果をもたらすのです。

やり方も大事なのですが、 あり方こそ根本であるといわれる所以です。

6.「無条件の尊重」と自己一致とは

カウンセリングにおけるカウンセラーの基本姿勢、カウンセリングに臨む時の条件として、「無条件の尊重(肯定的配慮)」というものがあります。

カウンセラーはクライエントに対して、積極的な関心を向け、否定的ではなく肯定的な配慮をもって 話を聞き続け、対応していくというものです。

この「肯定的な」というところが、実は難しいところです。

クライエントの否定的な話の内容や、それを語る時の否定的な感情状態にふれるとき、 カウンセラーがそれらを肯定的に聞き続けられるかどうか。

誰かに対する不満の表明であったり、自分の否定的な感情状態の吐露であったり、 そうした話をずっと肯定的に聞き続けられるかどうかは、 カウンセリングの成否を左右する重要な問題です。

しかし、カウンセラーといえども、そこは人間。時には、どうしても肯定的になれない場面も出てくるでしょう。

クライエントの話を聞くうちに、 否定的な捉え方が出てきて、それによって否定的な感情が起きてくることもあります。

その時、自分の否定的な側面と 自己一致というものを、私たちはどう考えたらよいのでしょうか?

自己一致とは感じていること、 考えていること、 そしてその時の言動や態度が一致していることだと説明しました。

では、自分の否定的な側面をカウンセラーはクライエントに対して表明すべきなのでしょうか?

先にも書いた通り、表明すべきか否かについては、 ひとつの判断が必要になります。

場合によっては「今は表明すべきではない」という判断が必要なときもあります。

また、表明するにしても、そこは伝え方やタイミングを配慮する必要がある場合も出てくるでしょう。

大切なことは、 自分の中に否定的な捉え方や感情があるということを、 しっかりと自覚し、そのまま認めることです。

実際に出てきた否定的な捉え方や感情を無かったことにして無かったように振る舞うのと、あると認めた上で クライエントへの配慮やその時の状況判断によって表明しないのとでは、 似ているようでその本質は全く違います。

たとえ表明しなかったとしても、自分の中に否定的な要素が現れたということをしっかりと認めることができれば、 それがその後のカウンセリングを進める上での検討材料にできるのです。

こうして考えてみても、自己一致と無条件の尊重とは、 時には矛盾する部分が出てくることもあります。

しかし、無条件の尊重( 肯定的配慮)は常にカウンセラーが自分に課すスタンスではありますが、否定的な側面が出た時に、それを自己一致の観点から捉えることの方が、本質的だと思います。

参照元: 「臨床カウンセラー養成塾」Webサイト

以上