僕が本当にやりたかったこと。学生時代の「心」をサラリーマン起業家が掘り起こすまで【En-Talkイベントレポート】

2021年に「場所や人、環境を問わずに起業家と話しながら共に成長する場」を創るために開始したen-Talk<エントーク>。2022年は起業家の失敗を共有する場にフォーカスし、2月10日、CIC TOKYOにて「失敗を語るセッション」を開催いたしました。

ゲストにお招きしたTakeoff Point 執行役社長の石川洋人さん、進行役のダンス&ボーカルユニット STARMARIE 中根もにゃさんとトークセッションを行いました。

会社員と起業家のマインドセットのギャップに悩んだというゲストの石川さん。サラリーマン起業家として「Why you?」の重要性に気づき、事業を成功させるまでのお話を伺いました。本記事では、当日の様子をダイジェストでお届けいたします。

<登壇者プロフィール>

慶應義塾大学経済学部卒業後、米JPモルガンに入社し、投資銀行部門にてM&Aや資金調達のアドバイザリー業務に従事。2003年に現ソニーグループ㈱に入社し、海外事業を担当。その後、会社派遣でミシガン大学ビジネススクールに留学し、2009年にMBAを取得。卒業後は、当時CEOの専任スタッフ、後に当時CFOの専任スタッフとして、数々の構造改革プロジェクトや不採算事業の売却M& Aを推進。2015年にTakeoff Pointを設立。

ダンス&ボーカルユニット・STARMARIEのメンバー。 静岡県湖西市ふるさと大使。静岡県最大のラジオ局K-mixにて、落語家の三遊亭朝橘とレギュラー番組を放送中。 所属するSTARMARIEでは、アメリカ、メキシコ、台湾、フィリピン、インドネシア、中国、他、海外でのイベントに出演。 アニメの主題歌を担当し、声優としても参加するなど、活動の幅は多岐に渡る。

2001年に商工会議所へ入所し、企業支援や総務職を経験。2015年に伝統工芸を活用した事業で起業。 2016年にアクセラレーターへ参画。2019年4月に全国各地の人や地域の強みを引き出し、育てることを使命と感じ、改めて法人を設立。 2020年度は大手企業の新規事業創出に関わるプロジェクトをハンズオン支援、各アクセラレータープログラムの講師やメンターを務める。自らもコーヒーに関する事業を新たにスタート。

登壇者の詳細なプロフィールはこちら

■Takeoff Point とは

Sony Startup Acceleration Programの米国拠点として、ソニーグループから生まれた新規事業やスタートアップに対し、新規事業のマーケティングを中心としたビジネス支援を行うため2015年に設立。

社会課題解決事業として、マネタイズされていない特許や技術の活用、法人向けOJT研修や学生向けインターンシップ等の人材育成も行う。現在は、Oppro(オプロ)をローンチ。Disconnected youthに対して支援の認知度や申請手続きのハードルから活用されていない複数の行政サービスをプラットフォーム化し運営している。

※Disconnected youthとは…あらゆる事情で、学校に通えず、職にもつけず、社会との繋がりが立たれてしまった16 - 24歳の若者

石川:最近では、MESH(メッシュ)で日本のDisconnected youthの心を変えるため、少年院の職業教育改革に取り組んでいます。現代に合った教育プログラムを提供するため、ICT技術の導入など大きく少年院教育が動いていると思います。

石川さんは事業を成功させるために、「心技体」、3つの中でも特に「心」が必要だと言います。ビジネスに置き換えると、「技=ノウハウ」「体=リソース」「心=will / マインドセット」。

「当時の自分には、一番大切な「心」が欠けていたから失敗したと思うんです」と話す石川さん。本イベントでは、学生時代の経験から遡ってお話いただきました。

■どうして世界はフェアではないのか、貧乏旅行で浮かび上がった疑問

石川:そもそも自分がどういう人間なのか、大学時代に戻って話したいと思います。大学時代はアルバイトと途上国の2つに夢中になっていました。

ずっとテニスをやっていたので、インストラクターとして子どもたちに教えるのが大好きでした。インストラクターのバイトでお金を貯めては、貧乏旅行と称して世界中さまざまな発展途上国に足を運びました。

その時に、いかに世の中がアンフェアなのかを感じたんです。子どもの識字率の低さや児童労働。スリランカに行った時は内戦が始まっていて、子どもが武器を兵隊に運ぶ仕事を目の当たりにしたり、インドでは自分の娘を売春に斡旋する親がいたり。

「どうして世界はこんなにもフェアじゃないのか」と思ったのをきっかけに、開発経済学に興味を持ちました。そこから、発展途上国をどうしたら良くしていけるのか、途上国の教育支援ボランティアに行くようになりました。

就職活動の時期になり、自分はどんな人間なのか自己分析していくと、子どもが好きなだけでなくテニスのように教えることも好きで、恵まれない子どものために何かしたいと考えた時に、JICA 青年海外協力隊や途上国支援のNPO・NGOの選択肢が考えられました。

しかし、リスクが高いにも関わらず収入も安定しない可能性を指摘され、銀行員だった父は猛反対。「とにかく大企業に入ってもしそれが嫌だったら転職すればいいじゃないか」と言われたんですよね。

強い思いがあったのですが、周りにロールモデルがいないこともあり「ビジネスを通じた経済的社会貢献がしたい」と就職活動をし、JPモルガンへ入社することになりました。

■競争社会の中で生き残るための日々

実際に就職してからは、優秀な同期に囲まれる日々の中で生き残ることに必死だった石川さん。いつの間にか自分のやりたいことだった社会貢献を考えないようになっていました。

石川:新入社員研修では、毎週テストがあって、成績の良い順に行きたい部署に行けるというものでした。社内の競争も激しいうえ、入社した時はITバブルが崩壊した時なので、激しいリストラが行われ、入社して3年後には、同期は半分もいなくなっているような状況でした。

競争社会を生き残るために先輩から教えてもらっていた3つの方法がありました。

石川:留学したり資格をとったりして自分の市場価値を高め、出来る限り経済合理性で物事を考えて仕事をしていけば、投資銀行のような厳しい競争社会の中で生き残っていけるぞと。これをベースに仕事をしていて、自分のキャリアにもある程度満足感を持てていました。

2014年当時、ソニーでは社内での新規事業が育たない課題がありました。そこで、既存の事業領域外の新しい事業アイデアを集め育成するため、新規事業創出プログラムSeed Acceleration Programがスタートしました。そこから生まれた商品を販売する会社が必要になり、作られたのがTakeoff Pointでした。

人事異動で自分は代表になったのですが、上手くいかなかったんです。「How to start a business」と 会社の作り方をGoogle 検索するところから始まりました。会社を整えていく中、これまで戦略は立てたことがあるけれど、自分で売り上げを作ったことがないことに気づいて。

様々な業者に業務を委託する為に連絡をするんですけど、なかなか返事がもらえませんでした。誰も助けてくれない状況が続き「この会社、数ヶ月経ったら銀行の資金がなくなってしまう」と途方にくれました。

■自分に足りなかった「アクセス」と「Why」

資金調達を半年ごとにしていくも事業会社として経営が成り立たないことに気づいた石川さん。経営を諦めるか、販売会社に代わる新しい事業を自分で創るか、選択に迫られました。

石川:どちらの選択をするにしても、自分がなぜ失敗したのかまだ理解できていませんでした。ここでちゃんと考えないと次がない、と思ったんです。

そこで、石川さんは3つあるのではないかと考えたそうです。

石川:当時、ソニーのCEOだったハワード・ストリンガーさんが退任する時に、「お前はどうするんだ」と聞かれました。僕は「人事がアサインしてくれる場所に行きます」と答えたら怒られたことがあって。その時に、一流の経営者に必要な3つの能力(1)Intelligence(2)Personality(3)Accessのうち、Accessが足りないと指摘されました。

認められたい・選ばれたい・褒められたい・誰かに勝ちたいという他人を基準に頑張ってばかりいると、自分が本当に欲しい物が分からなくなり、取りに行けなくなる。自分はまさにこの状態でした。

会社員時代は、上司や人事に評価されて登っていくものだと思っていたから、いつの間にか何も取りに行けなくなっていたんだと。だから俺は経営者になれないんだと気づけたんですよね。

そこから、いろんな人に教えてくださいってアクセスしにいくのを始めました。とにかく周りを真似していきました。いろんな人に助けてもらって、会社のセットアップはできていったのですが、一番大事なものがありませんでした。

教えてもらう中で、周りの起業家にどうやったら上手く経営ができるのかを相談すると、同じような質問が返って来るんです。

石川:なぜTakeoff Pointなのか、なぜ自分なのか。もともとTakeoff Pointは人事異動で、やらされ起業家だったから魂がないんですよね。それに対する解が全くなくて、本当の失敗の理由に気づきました。

起業家のみんなは、自分の夢を実現する手段がないから仕方なく会社を作って自分でやっていた。僕の場合は先に会社を作っちゃって中身がなかったんですよね

これは起業家になれない、経営者として上手くいかないなと。さらに自分がサラリーマンとして大事にしてきたものも、起業家の世界では無意味だった。

彼らにとって社会は「競争して生き残る場ではなく」、「自分の夢を実現する場」だったんです。

■会社には求められていないけど社会に必要なことをしたい

投げかけられたWhyの質問に答えられない中、大学の後輩がOB訪問に来る機会があったと言います。自己分析のやり方を聞かれ、石川さん自身が学生時代にした自己分析に立ち返りました。

石川:OB訪問の後に就活ノートを見返しました。「あぁそうだ、自分は子どもに教えることが好きで、恵まれない子どもたちのために力になりたいと思ってたんだ」と自分の原点に立ち返ることができました。

大学卒業時に強い思いがあったのに、今できていないじゃないかと。そこで、どうせ潰れるんならやりたいことやってから潰してみよう、と開き直ったんです。今振り返ると、初めて真剣に事業を考えられた時でした。

もともと販売会社として、プログラミングを学ぶツール「MESH(メッシュ)」の販売をしていました。学校や塾にも営業に行くけれど、全然売れなくて。プログラミング教育が進んでいるアメリカでは競合の厳しさから、MESHが入れる隙間が殆どありませんでした。

それでも学校に足を運び続けてみると、Disconnected youthという問題があることに気づき始めました。会社に求められていることではないけれど、社会に対して自分がやりたいことでした。

まずは会社から社会へ視点を変えるのから始めることに。MESHを自分で使って子どもたちに教え、学ぶ楽しさを感じてもらおうと考えたんです。もちろんお金にはならないので、ボランティアからのスタート。

子どもたちには、何を学ぶかよりも「何故、学ぶのか」を感じてもらえるプログラムを始めました。

最初は、NPOが性教育やドラッグの問題を無料でレクチャーする市民センターのような公共施設に行き、授業をしていきました。授業では、世の中の不便や課題を考え、解決方法を子どもたち自身で考え、アイデアを発表する。新しいことを学び、自分のアイデアを形にすればビジネスだって始められると伝えていきました。

そうして「Disconnectedを減らす」を目的に活動を始めると、共感してくれる人が増えていることに気づきました。

活動を継続していくと、教員や教材が足りない問題がありましたが、Accessを大切に行動し続けました。

教員が足りないのなら、同じ思いを持つ人を募り育成する。教材は、学生だけでなく先生にも職業訓練機会の提供になると教育局やNPOと連携して一緒に作ることに。

■East Bay(アラメダ郡)からベイエリア全体に広がる事業へ

活動が広がっていくにつれて、当時のアメリカの下院議員の議員さんに評価され、インターンしていた子たちが議員表彰をいただくことになりました。ニュースになり、MESHが広がるきっかけになりました。

アラメダ郡から始めたMESH授業は、ベイエリア全体に広がり、プログラムが自分たちの手元から離れてもどんどん大きくなっていきました。

会社視点から社会視点に変えたことで、共感する人が増え、結果的にMESHを使う人が増え購入してくれて、売上金ができる仕組みになっていきました。さらに、ずっと解のでなかった「Why」との向き合い方への考え方も変わりました。

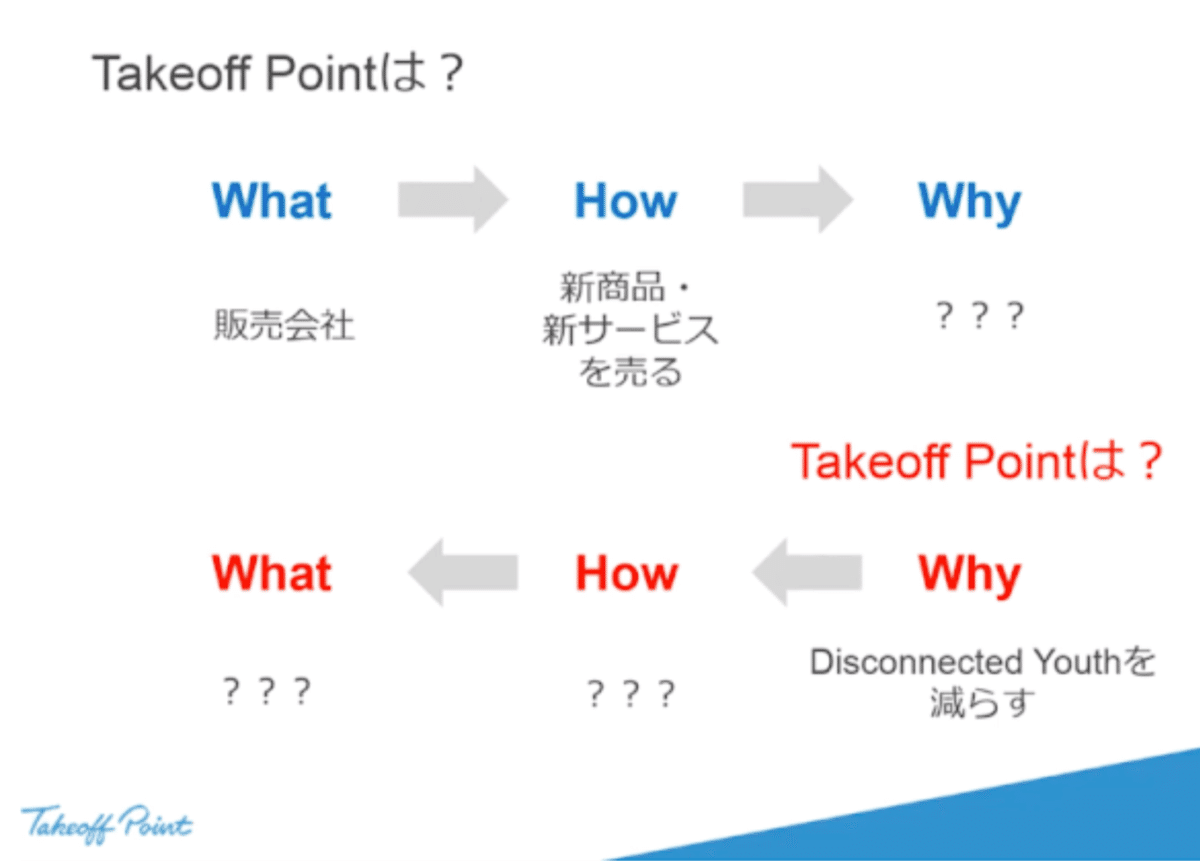

以前ならWhatから考えてWhyが見つからない状態だったのですが、そもそもWhyから考え始めるというものでした。

■さいごに

石川:事業を創る人のマインドセットとして重要なことが3つあると思っています。

(1)視点:会社人 ≠ 社会人

(2)考え方:何を何故やりたいのか

(3)行動の仕方:Access(自分から取りに行く)

事業を創るには会社ではなく、まずは自分から。だからこそ、僕が相談した時に何度も聞かれた「Why you?」が大切になるんじゃないかと考えています。これは、今まで「Why you?」がなかったからこそ、同じ志を持った人同士が集うことで事業が広がっていくんだと実感します。

■質疑応答

イベント後半の質疑応答では、アメリカと日本のギャップ、働き方、将来の展望など様々な質問をいただきました。

Q. 「Why you?」を大切にするため、教育の現場で石川さんが大切にしていることは何ですか?

石川:子どもたちに選択肢を与えることです。いい大学に入っていい会社に入るだけではなくて、他にも様々な道やロールモデルがいるのを、子どもたちに見せるのが重要だと思っています。その選択肢の中から、自分でなりたいものを選んでいくことができるのではないかと思っています。

進行役の中根もにゃさんからも質問が挙がりました。

Q. 選択肢が複数あり迷った時、どのように判断されていますか?石川さんが

迷った時にやることがあればぜひ教えてください。

石川:まずは、情報を集めることですね。どっちにしようか考えるためには、情報が必要になるので、色んな人に話を聞いて、様々な側面から判断するのが大切です。最終的な判断は自分でしないと後悔するので、自分の頭で考えて自分で決めることだと思います。

中根:学校にいると、決まったカリキュラムで教材がすでに用意されていて、どうして学ぶのかを分からずに学ぶことが多いと思うんですよね。そういったところがTakeoff Pointの事業を通して変わっていくことで、子どもたちがどのように成長していくのかとても楽しみです。

本レポートは、「失敗を語るセッション〜En-Talk #12〜」のイベントの一部を抜粋したものです。今後のイベント情報は、株式会社エンターテインFaceBookページにてお知らせいたしますので、ぜひご覧ください。