【写真日記】「令和」揮毫の書道家・茂住菁邨の講演会&書展に行ってきました

先日、飛騨市文化交流センターにて、飛騨市出身の書道家・茂住菁邨氏の講演会が開催されました。

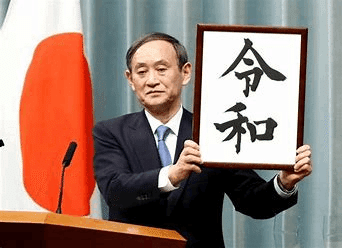

茂住菁邨さんといえば、有名なのはこちら。

上の写真で、当時、官房長官だった菅 義偉さんが持っていらっしゃる「令和」の墨書。これを揮毫されたのが、茂住菁邨さんです。

茂住さんは、岐阜県飛騨市古川町のご出身で、大東文化大学を卒業後、総理府(現在の内閣府)に入府し、内閣府の辞令専門官となられて、国民栄誉賞の賞状や総理大臣表彰、国務大臣の辞令を揮毫する仕事に就かれました。

令和3年に、長く勤められた内閣府を定年退職され、今は書家として本格的に活動されています。

そんな茂住さんの書展が、現在、茂住さんの故郷である飛騨市で開催中なのですが、その関連イベントとして、講演会が催されました。

そこで、私もお話を伺いに行ってみることにしました。

(以下、「茂住先生」とお呼びします)

講演会会場の飛騨市文化交流センターへ

岐阜県飛騨市。飛騨高山(高山市)の北隣に位置する市です。

その飛騨市の中心部・古川町にある飛騨市文化交流センターで、今回の講演会が催されました。

飛騨市文化交流センターに到着すると、老若男女たくさんの人が続々と入場。玄関口で手の消毒と検温を済ませ、大ホールへと進みます。

受付で記名し、大ホールのロビーに入ると、大きな書道額が目に入りました。これらは全て茂住先生の作品です。

大ホールの中に入ると、もう既にたくさんの人がいて、座席を埋めていました。さすが地元だけあって、すごい人気です。

今回は「ソーシャルディスタンス」で、グループごとに1~2座席ほど間をあけて座ることになっています。私は前方の端の方に空いている席を見つけて、そこに座りました。

開演~「好きなこと」を突き詰めた先で見つけた書の人生~

さて、いよいよ開演です。

司会者の案内の後、茂住先生がご登壇されました。

講演会中の写真撮影は、この「挨拶」の場面だけOKとのこと。そこでパチリと撮らせていただきました。

ごあいさつの後、茂住先生はスクリーンでいろいろな写真を見せてくださり、また、貴重なお話をたっぷりお話してくださいました。

元国家公務員のため、退職後も「守秘義務」を守らなくてはいけないので、詳しいことはお話できないとのことでしたが、それでも、一般の国民には全く知られていない「辞令官」という役職のこと・内閣府の様子、更には「令和」揮毫の裏話…等をお話くださり、とても勉強になりました。

ご高話の中で、心に残った言葉をいくつかメモしたので、ご紹介します。

「愛」がわかりにくければ、「やさしさ」に置き換えると良い。「愛」にも「優しい」にも、字の中に「心」がある。みんなが相手を思いやる優しい心をもてば、社会から諍いやケンカが無くなるでしょう。

(書道作品の)文字には、「読めるもの」「感じるもの」の二つがある。

古代の文字(象形文字)を見ていて感じるのは、『文字にはエネルギーがある』ということ。文字を見て、あるいは空や自然を見て「何か」を感じることが大事。

「こうしなきゃいけない」ということはない。

心を込めて書く。ここに「手書きの良さ」がある。手書きは「伝わるもの」が必ずある。

などなど。

講演の最後に、質疑応答の時間があり、小学生の男の子が「先生は、いつ将来の夢が決まったんですか?」と尋ねる場面がありました。

この時、それまでは標準語で丁寧に話していらっしゃった茂住先生が、突然、気さくな飛騨弁になり、その子に向かって「あのなぁ、実はなぁ…」と熱く語られたのが印象的でした。

「何になるのか」じゃなくて「何をやりたいか」がすごく大事で、自分にとって好きなことを見つけることや。そして、好きなことを見つけたら、とことん突き詰めていくんやさ。「やりたいこと」は何をやってもいい。ただし、反社会的なことはダメやぞ。それ以外なら何でもいい。こうして好きなことをとことん突き詰めてやっていくうちに、楽しい世界になっていくんやさ。

先生が書道と出会ったのは、大学に入学した時。それまでは、書道には全く縁もなかったし、自分が何になるのか?何をやりたいのか?…さっぱりわからなかったそうです。

ところが、大学で書道と出会い、書道が好きになってからは、誰よりも上手くなりたいと切磋琢磨されたそうです。こうして学生時代は、好きな書道に打ち込み、とことん突きつめて取り組んでいたら、たまたま総理府に欠員がでて、ご縁があって入府し、今に至ったとのこと。

「何がやりたいか」「好きなことは何か」

これらを突き詰めることで、道が自然と開けていく…というお話は、とても印象深く、私の心にも大きく響きました。

予定より少し延長して、約2時間の講演会。興味深い内容が盛りだくさんで、とても面白かったです。

図録にサインしていただきました!

講演会終了後に、ロビーにて「図録の販売」&「茂住先生のサイン会」がありました。

せっかくの機会ですので、一冊いただくことにしました。

購入した図録はこちら。

大切にしたいです。

飛騨市美術館で開催中の「茂住菁邨書展」を鑑賞する

実は、この講演会の2週間ほど前に、書道展へも行ってきました。

茂住菁邨書展 ー言霊の響ー

【期間】令和4年7月2日(土)~8月21日(日)9:00-17:00

【入館料】200円 (高校生以下無料)

【休館日】月曜日

会場に入った後、作品の多さとその迫力に圧倒されました。

今回のこの書展は、フランス(パリ)→東京(銀座)→岐阜県(高山市)→岐阜県(飛騨市)と巡回していて、この飛騨市での開催が最後となります。

茂住先生は、進学先の大学で、書の大家と言われる青山杉雨先生(故人)と出会い、書の魅力にとりつかれ、青山先生に師事します。

その青山先生ゆかりの品や作品が、会場内にいくつか展示されてありました。

実は私事で恐縮ですが、まだ20代半ばだった頃に、名古屋の某美術館で開催されていた『青山杉雨展』(1994年)を見に行ったことがあるんですよ。

私が大学時代にお世話になった書道の教授が、青山杉雨先生のお弟子で、その関係でお名前は存じ上げていました。

その青山先生の書道展があるということで、見に行ってきたのです。

たくさんの人でごった返している会場にて、順番に作品を鑑賞して進み、まだ青山先生が10代後半か20歳くらいの頃に書かれたという作品の前に立った時、思わず息をのみました。とても若者が書いたとは思えない老練した筆さばきと堂々とした風格。私は大きな衝撃を受けました。「天才って、こういう人のことを言うんだ…」と驚き、生まれて初めて「心身に電撃が走る」という体験をしました。

その青山先生に、進学先の大東文化大学で出会ったという茂住先生。

当時、青山先生は、大東文化大学で教鞭をとっていらっしゃいました。そこで青山先生を介して書と出会い、また、書を通して青山先生の卓越した書技とお人柄に触れてしまったら、もう間違いなく、恋に落ちるように「書の道」へと導かれて深みへ入っていくだろうな…と思いました。

青山先生の作品を拝見したのは、先述の「青山杉雨展」以来でしたので、「大変貴重なものを公開して下さり、ありがとうございます!」と、御礼を申し上げたい気持ちになりました。

◇

こちらは、茂住先生の作品。

あの「令和」額と記念撮影

そして最後に…。

あの「令和」の額と一緒に写真が撮れるコーナーがありましたので、早速チャレンジしてみました。撮影は夫です。

菅さんの気分を、ここでちょっぴり味わいました(笑)。

ちなみに、新年号の記者会見で菅さんが持たれた「令和」の墨書(本物)は、現在、国立公文書館で永久保存されているそうです。

この夏は書道に触れてみよう

この書展は、書道を勉強されている方、特に篆書や金文を専門にされている方に超おススメです。売店では図録の他に、茂住先生や青山先生が開発されたという筆も販売されていました。←筆難民の方、気になりますよね。

また、書道をやっていない方でも、篆書や金文など、普段あまり関わることがない「古代文字」の作品を鑑賞することができます。篆書作品の面白みに触れ、作品が放つエネルギーを受けて感性が大いに刺激されると思います。

内閣府が発する辞令のこともわかるので、いろいろ勉強になりますよ。

非常に盛りだくさんの興味深い内容です。

この夏休み、是非、ご鑑賞くださいませ。

いいなと思ったら応援しよう!