noteやkindle出版にも活かせる、売れてる本のすごい構成

ふくじーにょ / Kindle本の著者です。

今日は、

note にも活かせる、売れてる本の「構成」

について。

なぜ「本の構成」を学ぼうと思ったか

私がKindle本を2月に出版して、はや1ヶ月。

次の出版にむけて準備を進めています。

私のkindle本の書く手順は、

目次を考える → 埋める → 校正する

という3ステップで書いています。

本の執筆のプロセスにおいては、

「目次を考える」のプロセスこそが非常に重要であり、

そこが終われば、

執筆の7割は終わったと言っても過言ではありません。

(このことについての記事はこちら)

よって、、

どのように目次を立てるか

ということこそが、

私の出版における関心事の大半を占めており、

売れてる本からの学びを得ようと思った次第です。

参考にした本

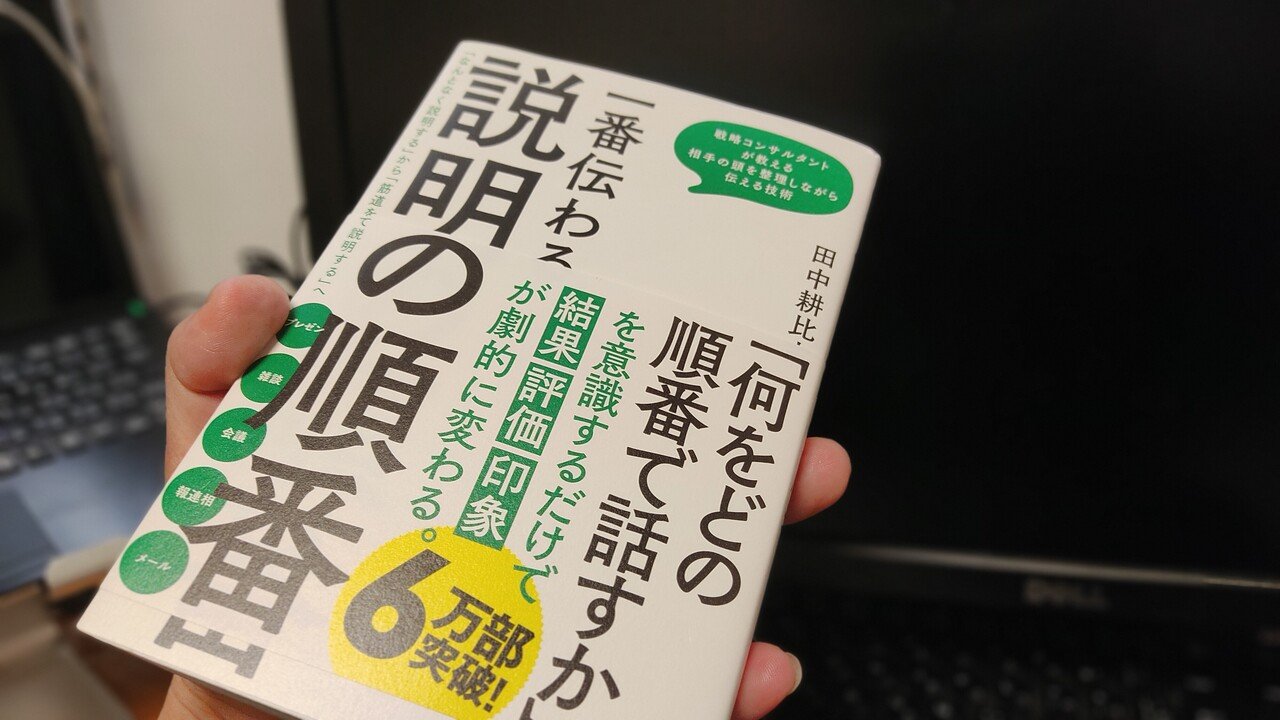

今回、参考にした本は、

戦略コンサルタントである田中耕比古さんの

「一番伝わる説明の順番」(フォレスト出版)

という書籍です。

なぜこの書籍を参考にしたかというと、

以下の2つの理由からです。

・6万部を超えるセールスを記録している人気の本である点

・そもそも何かを説明する「順番」について解説している本である点

この本の構成

この本の目次(章立て)を見ていきましょう。

このようになっています。

第1章:説明が下手な人は、何が間違っているのか

第2章:わかりやすい説明の順番

第3章:説明力を高める!「自分の思考」を整理するコツ

第4章:理解度が高まる!「相手の思考」を整理するコツ

第5章:印象に残る伝え方のコツ

第6章:説明力を磨く思考習慣&トレーニング

この本の「結論」

私なりに、

この本で主張されていることを1文にサマリー(要約)すると、

以下の内容になります。

一番伝わる説明の順番は、

(1)相手と前提をそろえ、(2)結論から述べ、(3)根拠を示し、(4)補足情報をそえて、(5)相手にアクションを促す

という順番である。

このことが、

「第2章:わかりやすい説明の順番」

述べられています。

章立てからの学び

では、この本の目次(章立て)、

章の順番からの、

学びは何でしょうか。

まず、それぞれの章で説明している内容を、

もう少し抽象度を高めてみてみましょう。

第1章:説明が下手な人は、何が間違っているのか

( ⇒ 問題提起 )

第2章:わかりやすい説明の順番

( ⇒ 結論・理由 )

第3章:説明力を高める!「自分の思考」を整理するコツ

( ⇒ 具体例 )

第4章:理解度が高まる!「相手の思考」を整理するコツ

( ⇒ 具体例 )

第5章:印象に残る伝え方のコツ

( ⇒ 具体例 )

第6章:説明力を磨く思考習慣&トレーニング

( ⇒ 実践編 )

図解すると、以下のようになります。

この構成からわかることは何でしょうか?

具体例や実践に後半のかなりのボリュームが割かれていることがわかりますが、全体を俯瞰(ふかん)すると、以下のようになっています。

●最初に問題提起することで読者を引き込む

(そうそう!それが課題なのよ!と思わせる)【共感】

↓

●本書の結論である”ノウハウ”を述べる

(そうかそうか!こういうことが言いたい本なのか)【わかる】

↓

●”ノウハウ”を「使える」ようにするための具体例を示す

(おれにも/私にもできそうだ!)【できる】

つまり、、

・共感を得たうえで

・ノウハウが”わかり”

・実践”できる”ようにする

書籍の一連の構成がそのようになっていることがわかります。

読者の心理状態の変化をうまく捉え、

また、読み終わった後に

「できる」レベルにまで自然にしてあげることで

読者の満足度をあげようとしていることがわかります。

最後に

この一冊の「章立て構成」からも、

かなりの学びがありました。

このような「構成」は

たとえ「本」を出版しなくても、

当然、note の記事構成にも活用できます。

これからもみなさんのnote発信、

Kindle出版に活用していけるノウハウを発信していきますのでぜひフォローお願いします。

▼本日ご紹介した書籍

▼お知らせ1:(拙書Kindle本のご紹介)

私がkindleで初めて出した本です。

note での発信を継続できるノウハウですので、ぜひ。

▼お知らせ2:(音声配信やってます)

Himalaya という音声配信プラットフォームにて、

「アウトプットのヒントになるラジオ📻」

発信しています。