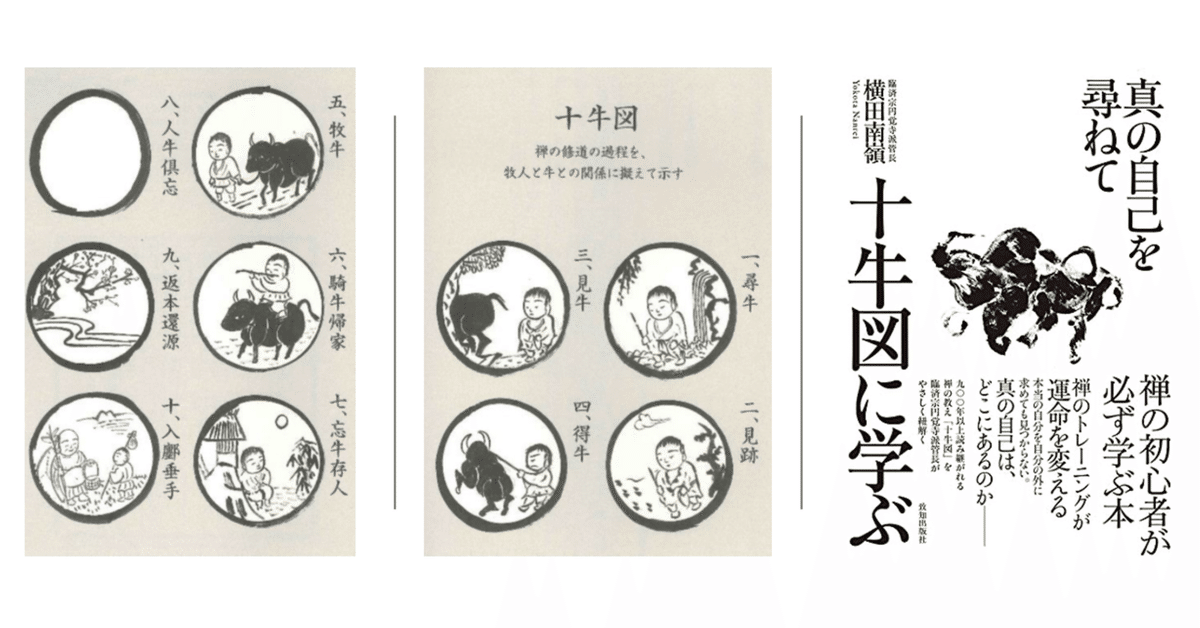

禅の教えを「十牛図に学ぶ」

十牛図(じゅうぎゅうず)は,約900年前,中国北宋時代の臨済宗楊岐派の禅僧・廓庵(かくあん)和尚によって書かれた禅書である.禅の初心者が必ず学ぶ入門書として知られる十牛図を,臨済宗円覚寺派管長である横田南嶺老師が,身近な例を交えつつ,禅や仏教の知識がない人にもわかりやすく紐解いているのが,本書「十牛図に学ぶ」である.平成30年に経営リーダーを対象として行われた講義を書籍化したものらしい.

十牛図に学ぶ

横田南嶺,致知出版社,2020

十牛図は,悟りに至る十の段階を十の図と頌(じゅ)と呼ばれる漢詩で表したものである.十牛図の牛は「真の自己」を表し,その牛を追い求める人間が牧人として描かれている.

十牛図には慈遠禅師によって書かれた序文が付されている.その序文は「夫れ諸仏の真源は衆生の本有なり」で始まる.仏様の根本は私たち誰もが持って生まれた心にある.仏とは,自分の外にあるのではなく,自分の内にある自分の本心である.このことに気付くのが,いわゆる,悟るということになる.

十牛図において,牛を尋ねていくのは,自分の本心を尋ねていくことになる.

自分の本来の心は何であるのかと尋ねていけば,それは尊い仏の心だったと気づく.それを悟り,それに目覚めることによって,慈悲の心を知り,慈悲の働きができるようにしていく.これが廓庵和尚の十牛図の全体像です.

廓庵和尚の十牛図は,尋牛(じんぎゅう)に始まり,入鄽垂手(にってんすいしゅ)で終わる.悟って終わるのではなく,悟って後に,町に入らなければならない(現実世界で行動しなければならない)と説く.

この入鄽垂手が廓庵和尚の十牛図の醍醐味です.禅と老荘思想の決定的に違うところはここにあります.禅と老荘思想は似ているように言われます.確かに,禅の思想が中国に比較的容易に受け入れられたのは,すでに老荘思想によって無の思想を持っていたために理解しやすかったという理由があります.しかし,この両者が決定的に違うのは,老荘思想が現実の世界を否定して無の世界に価値を置くのに対して,禅は空の世界を体験した後も現実の世界の生き方を否定していないことです.それどころか,最後は町の中に出ていかなければならないのだと言っています.

まさに「色即是空空即是色」.

十牛図の十枚の図にはそれぞれ名前が付けられている.以下の通り.

1.尋牛(じんぎゅう)

牛を探しに旅に出る

2.見跡(けんぜき/けんせき)

牛の足跡を見つける

3.見牛(けんぎゅう)

ようやく牛を見つける

4.得牛(とくぎゅう)

野生の牛はすぐに暴れ出す

5.牧牛(ぼくぎゅう)

暴れる牛をいかに飼い馴らすか

6.騎牛帰家(きぎゅうきか)

牛に乗って故郷に帰る

7.忘牛存人(ぼうぎゅうぞんじん/ぼうぎゅうそんにん)

飼い馴らした牛は忘れてしまっていい

8.人牛倶忘(じんぎゅうぐぼう/にんぎゅうぐぼう)

人も牛もいないゼロの世界

9.返本還源(へんぽんかんげん/へんぽんげんげん)

無の世界から有の世界へ還る

10.入鄽垂手(にってんすいしゅ)

町に出て人々のために働く

悟るのが8番目の人牛倶忘(じんぎゅうぐぼう)にあたる.

本書「十牛図に学ぶ」に,タイでサッカーチームの子供たち12人とコーチ1人が洞窟に閉じ込められた話が出てくる.11歳から16歳の子供たちが25歳のコーチと一緒に洞窟探検に出掛けたところ,大雨が降り洞窟が塞がれて,中に閉じ込められたという事件だ.日本でもその救出劇が報じられた.

閉じ込められた子供たちとコーチは全員無事に救出されたが,彼らが暗闇の洞窟の中で一週間以上も耐えられたのは何故か.その要因のひとつとして,コーチが8年間寺で修行した経験があり,子供たちに瞑想を教えていたことが挙げられる.集団がパニックに陥ることなく,平静に救助を待つことができたのは,瞑想が役立ったのだろうと.

子供たちが行方不明になって9日ほど経ったころ,彼らが洞窟に閉じ込められていると判明すると,家族らが洞窟前に集まってきたものの,救助する方法が見付からないという状況になった.動揺する家族に対して,現地を訪れたタイ国首相は瞑想することを勧め,現場の動揺を鎮めたという.

最終的に,ダイバーが水中に潜って救出するという方法が採用された.この救出劇の後,若いコーチは子供たちの命を救ったとして賞賛されたそうだ.

ふと,もしこれが日本だったらどうだったろうかと思ったのです.おそらくコーチの人は大変な攻撃にあったことでしょう.無事に救出されたとしても,「どうしてそんな危険なところに連れていったのか」と糾弾され,これがその後の子供の精神にどういう影響を及ぼすかというようなことが問題視されたでしょう.たぶん毎日ワイドショーにさらされ,親のところまで取材が来たりして,社会生活が営めないぐらい大変なバッシングに遭ったのではなかろうと思うのです.

メディアによるイジメが罷り通る日本だけに,激しく同意する.

では,タイと日本の違いな何なのか.それは,タイが仏教国であり,仏教の教えが人々に浸透していたからだろうと書かれている.その仏教の教えとは,行為そのものではなく,「どういう思いで行動したのか」が最重要視されるというものだ.洞窟探検で,コーチは子供たちを傷つけようとしたわけではなく,全員が助かるように尽くした.その意思が賞賛された.一方日本では,恐らく,子供たちが洞窟に閉じ込められたという側面だけが切り取られ,コーチは糾弾される.

この話を読んでいて思い出したのは,以前,交差点にいた園児と保育士の集団に自動車が突っ込んだ事故が報じられたとき,メディアが園児を庇った保育士の粗探しばかりしていたことだ.極めて不愉快であった.

人間は外の世界に触れたとき,3種類の反応をするという.

1.好きだな,面白いな,心地よいな.

2.嫌だな,面白くないな,不愉快だな.

3.どうでもいい

これらの反応が迷いのになると仏教では教える.好きが過剰になると貪りになる.嫌いが過剰になると怒りや憎しみになる.

知ろうとしない,関わろうとしない.これが一番深い迷いだと仏教では見なします.貪りも戦争や争いの種になりますし,怒りも恐ろしいものです.けれども,「どうでもいいや」「自分には関係ない」といって知ろうともしないし関わろうともしない,この愚かさが実は一番深い心の闇だというのです.

心に突き刺さる…

自分探しの旅に出るとかいうのがあるが,旅に出る前に禅の勉強でもするのがいいだろう.その探したい自分とは何なのか.夫れ諸仏の真源は衆生の本有なり.

禅の入門書としては,「無門関を読む」より,この「十牛図に学ぶ」が遙かに読みやすかった.

目次

第一講 十牛図とは何か

第二講 本来の心はどこにあるのか

尋牛序一 牛を探しに旅に出る

見跡序二 牛の足跡を見つける

第三講 自分本来の心を取り戻す

見牛序三 ようやく牛を見つける

得牛序四 野生の牛はすぐに暴れ出す

牧牛序五 暴れる牛をいかに飼い馴らすか

第四講 一円相の世界に到る

騎牛歸家序六 牛に乗って故郷に帰る

忘牛存人序七 飼い馴らした牛は忘れてしまっていい

人牛倶忘序八 人も牛もいないゼロの世界

第五講 無功用行の世界に生きる

返本還源序九 無の世界から有の世界へ還る

入廛垂手序十 町に出て人々のために働く

© 2025 Manabu KANO.