【“異種格闘技戦”の歴史】 ~ペリー来航からUFC誕生まで~

みなさんは、異なる競技を習得した格闘家同士が闘う「異種格闘技戦」をご存知でしょうか?

異種格闘技戦は、プロレスラー・アントニオ猪木が1970年代から断続的に行ったことで広く知られるようになりましたが、その歴史はペリー来航まで遡ります。

今回は、夢とロマンが詰まった対決、異種格闘技戦の歴史について解説します(※日本人が関わる異種格闘技戦が中心です)。

【外国の水兵 vs 日本の力士】

1853年、アメリカ東インド艦隊を率いたマシュー・ペリーが浦賀に来航し、江戸は大騒ぎとなりました。

アメリカ大統領からの国書を幕府に渡したペリーは、翌1854年、日米和親条約を結ぶために再び日本へやってきました。

幕府は右往左往しましたが、最終的に条約締結を選択しました。

そして、ペリー側と日本側でお互いに贈答品の交換を行うこととなりました。

日本側は工芸品などに加え、米二百俵を贈りました。

米俵は海岸に山積みにされた後、江戸から集められた25名の力士によってペリーの船に運び込まれました。

巨漢力士が米俵を軽々と持ち上げる姿を見て、ペリー一行は度肝を抜かれたという記録が残っています。

米俵を運び込んだ後、力士たちは相撲の取組を披露しました。

すると、取組を見たペリー側の水兵が日本の力士に対戦を申し込みます。

この挑戦は、腕っぷしに定評のある大関の小柳常吉が受けました。

小柳は、挑戦してきた水兵3人を圧倒的な実力で組み伏せ、ペリー側を驚かせました。

ただ、この水兵と力士の対決は、幕府側の資料では触れられていますがペリー側の記録には出てきません。

そのため、幕府側が話を誇張したか、もしくは敗北したペリー側が恥じ入って記録に残さなかったか、どちらかではないかと推測されます。

ペリーの水兵はボクシングやレスリングを習得していたと言われています。

そのため、もし本当に水兵と日本の力士が対決していたならば、幕末に「相撲 vs ボクシング」や「相撲 vs レスリング」といった他流試合(異種格闘技戦)が実現していたことになります。

ちなみに、開国後の日本では、力士たちが日本代表として欧米の格闘家と熱戦を繰り広げました。

この時代の力士たちは武道大国・日本のメンツを守るために一役買っていたのです。

例えば、1879年、後に関脇まで昇り詰める鞆ノ平武右衛門が、アメリカ大統領のボディーガードとして来日していたボクサーと対戦しました。

このボクサーは身長2mの大男で、対する鞆ノ平は身長170cmと小柄でした。

この一戦は広場で行われ、序盤はボクサーがアッパーやフックを繰り出し、鞆ノ平を痛めつけました。

しかし、鞆ノ平がボクサーの身体を捕まえると、相手を担ぎ上げて反り倒す必殺技「鷹無双(高無双)」を見舞い、鞆ノ平が勝利しました。

なんとか勝った鞆ノ平ですが、ボクサーとの対決は初めてであり、代償として唇は切れ、身体中に打撲を負ったと言われています。

【柔道 vs ボクシング】

ペリー来航を機に外国人水兵と日本の力士が他流試合を行うようになり、その影響もあって日本にボクシングが伝わりました。

1909年(明治42年)、日本の柔道家・昆野睦武(こんの つかのり/「ちかのり」とも)がイギリス人のボクシング王者・スミスと対戦しました。

当時の日本は日英同盟によってイギリスと同盟関係にありました。

イギリス艦隊の乗組員として横浜に来ていたボクサーのスミスが講道館に試合を申し入れ、この対戦が実現しました。

昆野は、後に「柔道の神様」と崇められる三船久蔵の後輩で、講道館四天王の一人、横山作次郎から教えを受けた柔道の達人です。

昆野は講道館を破門されますが、スミスが講道館に挑戦状を叩きつけたことで昆野に白羽の矢が立ち、異種格闘技戦を行うこととなりました。

昆野はスミスとの対戦で肋骨を折る重傷を負いますが、この決闘を制し、日本柔道の強さを知らしめました。

昆野は、スミス戦以外にもボクシングを習得したイギリス人水兵と闘い、結果を残しています。

この時期から行われるようになった「柔道 vs ボクシング」の決闘は「柔拳試合」と呼ばれ、柔道家は道衣を着用したスタイル、ボクサーはグローブを着用したスタイルで行われました。

そして、横浜で柔拳試合を観て感銘を受けた人物に嘉納健治(講道館柔道創始者・嘉納治五郎の甥)がいます。

嘉納は大正期に柔拳試合興行を行って成功を収めました。

人気・知名度ともに群を抜いていた柔道と対戦することでボクシングの人気も飛躍的に上がり、ボクシングを志す若者が急増しました。

こうして、柔道とボクシングが闘う柔拳興行のみならず、純粋なボクシングの興行も行われるようになります。

嘉納は1931年(昭和7年)の全日本プロフェッショナル拳闘協会(後の日本プロボクシング協会)結成にも参画しており、日本ボクシング界の礎を作った一人です。

ちなみに、1920年代には、アメリカからレスラーのアド・サンテルらが来日し、「柔道 vs レスリング」の異種格闘技戦も実現しています。

【空手 vs ボクシング】

大正時代、京都で行われた柔拳試合を観て、ある男が「あんな試合なら、私にも出来そうです」と言い放ち、飛び入りで試合に参加しました。

その男とは、琉球唐手(からて)の達人、本部朝基です。

飛び入り参加した本部は、拳闘家(ボクサー)のジョージと柔道着を着て闘うこととなりました。

柔拳興行で突如「空手 vs ボクシング」が実現しました。

本部は左手一本でジョージのパンチを全て捌き、最後はジョージのフルスイングにあわせて平手を見舞い、一撃でノックアウトしたと言われています。

本部はこの他にも外国人ボクサーと対戦して勝利した記録が残っており、とてつもない実力の持ち主でした。

また、こんな逸話も残っています。

ある日、東洋フェザー級王者として絶大な人気を誇っていたボクサーのピストン堀口が本部のもとを訪れました。

「遠慮無く掛かってきなさい」と堀口に告げた本部は、堀口のパンチを悉く捌き、堀口の眉間スレスレに拳を突き付けました。

これに堀口は「駄目だ、全然歯が立たない、参りました」と一礼して構えを解いたと言われています。

この時、本部は60歳を過ぎていました。

【前田光世と木村政彦】

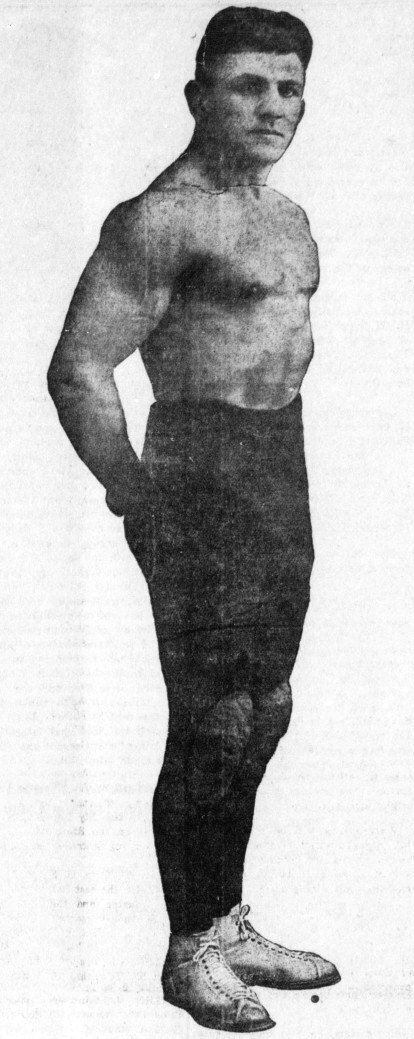

20世紀初頭、「講道館三羽烏」と称された前田光世が、柔道普及のためにアメリカへ飛び立ちました。

アメリカ東海岸で柔道の実演を行っていた前田は、新聞に広告を出して公開勝負を行います。

初めての公開勝負の相手は、身長182cm、体重113kgの巨漢プロレスラー、ブッチャーボーイでした。

前田は身長164cm、体重68kgと小柄で、両者には圧倒的な体格差がありましたが、前田は巴投げや関節技を極めてブッチャーボーイに完勝しました。

これを皮切りに、前田はイギリスでボクサー、中南米ではレスラーを倒し、世界各地を放浪して異種格闘技戦を行い、連戦連勝しました。

1917年(大正6年)、ブラジルにいた前田は事業家のガスタオン・グレイシーと出会います。

ガスタオンに依頼された前田は、ガスタオンの息子・カーロスに柔道を教え込みました。

そして、前田に柔道を教わったカーロスとその弟のエリオが、後に格闘技界を席巻するグレイシー柔術を創設することとなります。

世界各地で異種格闘技戦を繰り広げた前田の戦績は、2000勝無敗(着衣の試合)と言われています。

前田は1922年(大正11年)に格闘家としての活動にピリオドを打ち、晩年はブラジル・アマゾンへの入植事業に力を注ぎました。

そして、1941年(昭和16年)、63歳でこの世を去ります。

柔道普及という任務を背負って日本を飛び出して以降、前田は一度も祖国日本に帰ることなく、生涯を閉じました。

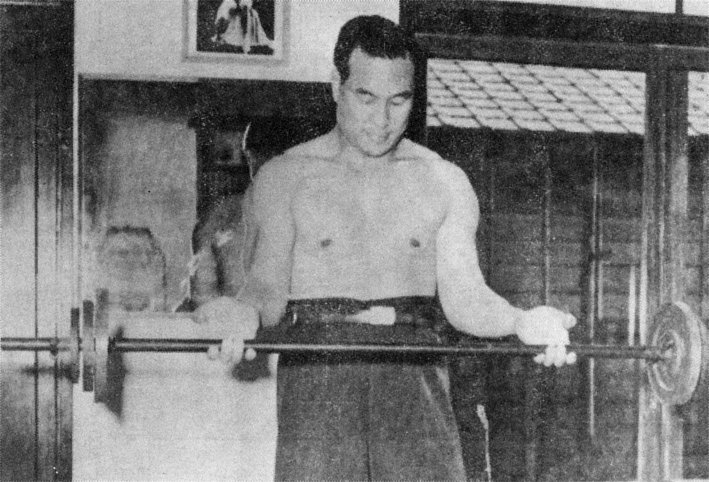

その前田の死から10年後の1951年(昭和26年)、日本のある柔道家がブラジルで世紀の一戦に挑んでいました。

全日本選手権や天覧試合を制し、15年無敗という驚異の成績を残した“史上最強の柔道家”木村政彦です。

木村は敵地ブラジルで、ブラジル最強の柔術家、エリオ・グレイシーと対戦しました。

エリオは、前田光世から柔道の薫陶を受けたカーロス・グレイシーの弟で、グレイシー柔術の創設者です。

エリオはグレイシー柔術の強さを証明するため、プロレス興行でブラジルに来ていた日本の柔道王・木村政彦に試合を要求し、対決が実現しました。

当日は、木村 vs エリオを観るためにおよそ3万人の観衆が駆け付け、なんとブラジル大統領も足を運びました。

1Rは終始木村が圧倒するもエリオを極めきれず、2Rに突入します。

迎えた2R、木村が得意の腕がらみでエリオをとらえました。

腕がらみを極められてもエリオはギブアップしなかったため、木村はそのままエリオの腕を折りました。

しかし、腕が折られてもエリオはタップしなかったため、兄のカーロスが代理でギブアップし、木村の勝利が決まりました。

「柔道 vs グレイシー柔術」という異種格闘技戦は柔道が勝利し、不敗神話を破られたグレイシー一族は、この日の敗戦を「マラカナンの屈辱」と呼ぶようになりました。

腕が折られてもギブアップしなかったエリオに対し、木村は後に「試合には勝ったが、勝負への執念は私の完敗であった」と述べています。

そして、木村がエリオの腕を破壊した腕がらみという技は、グレイシー柔術や総合格闘技において「キムラロック」と呼ばれるようになりました。

【ムエタイ vs 空手】

1964年(昭和39年)、ボクシングのオーナーやプロモーターとして活動していた野口修がボクシング以外の格闘技興行としてタイ式ボクシング(ムエタイ)に目を付けました。

野口は、ボクシングで日本ウェルター級王者となったライオン野口を父に持ち、弟・野口恭も日本フライ級王者となるなど、ボクシング一家の人間です。

しかし、世界タイトルマッチのプロモートを巡ってトラブルを起こし、野口はボクシング界から追放されました。

そこで野口が企画したのが、タイのバンコクで行う「ムエタイ vs 空手」の他流試合(異種格闘技戦)です。

野口は、直接打撃制の実戦空手である日本拳法空手道の開祖・山田辰雄にさっそく声をかけました。

しかし、山田はこの誘いを断りました。

そのため野口は、後に極真会館を創設する空手家・大山倍達に声をかけます。

これを大山が引き受けたため、1964年1月、大山道場を代表して黒崎健時、中村忠、藤平昭雄の3人がタイに行き、ルンピニー・スタジアムでムエタイ選手と3対3の対抗戦が行われました。

この対抗戦はムエタイルールで行われたため、大山道場には不利でした。

しかし、黒崎は敗北するも中村、藤平の2人はムエタイ戦士相手にKO勝ちを収め、2-1で対抗戦を制しました。

これを機に、野口は1966年に新しい格闘競技「キックボクシング」を立ち上げ、スーパースター・沢村忠を発掘し、キックボクシングブームを巻き起こしていきます。

一方、ムエタイ超えを果たした大山倍達は直接打撃制(フルコンタクト)を旨とする空手・極真会館を創設します。

破竹の勢いを誇った極真は、空手界の一大勢力として大きな存在となっていきます。

【アントニオ猪木 vs モハメド・アリ】

1960年(昭和35年)、「日本プロレス界の父」とも称される力道山からスカウトされ、ある男がプロレスデビューしました。

その男とは、後に「燃える闘魂」の愛称でプロレス界を席巻する、アントニオ猪木です。

猪木は「プロレスこそ全ての格闘技の頂点である」という「ストロングスタイル」を標榜し、1972年(昭和47年)、新日本プロレスを旗揚げします。

「プロレスこそ世界最強の格闘技」と証明するため、猪木は1976年(昭和51年)から「真剣勝負」の異種格闘技戦を行いました。

この異種格闘技戦は、オリンピック金メダリストの柔道家ウィレム・ルスカ戦に始まり、1997年(平成9年)の空手家ウィリー・ウィリアムス戦まで断続的に行われました。

特に有名なものとしては、1976(昭和51年)年6月に行われたボクシング世界ヘビー級チャンピオン、モハメド・アリとの一戦です。

この試合は、日本のプロレス界の顔で「ストロングスタイル」を実践していたアントニオ猪木と、現役のボクシング世界ヘビー級チャンピオンのモハメド・アリが激突するという空前絶後のマッチアップでした。

両者は試合前からヒートアップし、猪木がアリに「日本語をひとつ教えてあげよう。アリとは日本で虫けらを指す言葉だ」と言い、激高したアリが「ペリカン野郎め。今すぐ叩きのめしてやる」と大声で叫んだりしました。

ただ、実際に試合のゴングが鳴ると、猪木はリングに転がってアリの足を蹴るという展開に終始し、結果は15R判定ドローとなりました。

試合前の盛り上がりとは反対に、凡庸な試合内容となったため、観客はモノを投げたり罵声を浴びせたりしました。

翌日の新聞でも酷評の嵐でした。

しかし、この試合は事前の交渉により、立った状態での蹴りが禁止されるなど猪木にとって不利なルールとなっていたため、後に「この戦法は仕方がない」といった声が聞かれるようにもなりました。

猪木の蹴りは非常に強烈で、アリは膝の裏に血栓症を患い、病院に入院する羽目になりました。

総合格闘技の試合において、一人が立った状態でもう一方が寝ている状態を「猪木アリ状態」と呼びますが、これはこの試合が由来となっています。

「世紀の一戦」後も2人の交流は続き、アリは自身の結婚式に猪木を招待しました。

また、1998年(平成10年)に行われた猪木の引退試合では、アリがパーキンソン病を患いながらも来日し、リング上で猪木に花束を贈呈しています。

【UFCとPRIDE】

1993年(平成5年)11月、「最強の格闘技は何か?」をコンセプトにした大会がアメリカで開かれました。

階級は無差別級のみ、1ラウンド5分の無制限ラウンド制で始まったその大会の名は「Ultimate Fighting Championship」、略してUFCです。

力士、空手家、ボクサー、キックボクサーなど8名の猛者をトーナメント形式で戦わせるというまさに異種格闘技戦の総決算と言える興行でした。

目つぶし、噛みつき、金的以外の攻撃は有効とされ、文字通り「何でもあり」の総合格闘技の大会です。

この大会では、ブラジリアン柔術家のホイス・グレイシーが自身より一回りも二回りも大きい相手を次々倒していき、全試合一本勝ちで優勝しました。

これにより格闘技界に衝撃が走り、ブラジリアン柔術、そしてグレイシー一族の名がいっきに広まりました。

試合後に、グレイシー一族はマスコミの取材に対して、「マサヒコ・キムラは我々にとって特別な存在です」と語りました。

この大会で優勝したホイス・グレイシーは、かつて木村政彦と対戦したエリオ・グレイシーの息子(六男)だったのです。

前田光世がカーロス・グレイシーに教えた柔道はグレイシー柔術へと発展し、70年以上の時を経てその子孫によって最強の格闘技であることが証明されました。

UFC第一回大会で優勝したホイス・グレイシーは、第二回大会、第四回大会でも優勝し、「兄ヒクソンは私の十倍強い」と発言して格闘技界にさらなる衝撃を与えました。

UFC王者のホイスをして「十倍強い」と言わしめた兄ヒクソン・グレイシーは日本で試合を行い、西良典、山本宜久、木村浩一郎、中井祐樹などから次々一本勝ちを収め、ホイスとともにグレイシー最強伝説を見せつけていきました。

1997年(平成9年)10月、ヒクソン・グレイシーの快進撃を止めるため、ある男が立ち上がります。

当時プロレス界のエースとして君臨していた高田延彦です。

この「ヒクソン・グレイシー vs 高田延彦」の試合は、後に世界最高峰の総合格闘技団体となる「PRIDE」の第一回大会で行われました。

PRIDEは、「グレイシー柔術 vs プロレス」という異種格闘技戦をメインに誕生したイベントでした。

この試合では、ヒクソンにマウントポジションを取られた高田が何もできず、そのまま腕ひしぎ十字固めで一本負けを喫しました。

高田はヒクソンとのリマッチでも同じ負け方をし、プロレスファンに深い失望を与えることとなります。

現在ではUFCが世界最高峰の総合格闘技団体として君臨しています。

UFCと並ぶ団体であったPRIDEは、2007年(平成19年)にUFCに買収されて消滅しました。

PRIDEは数々のスター選手を輩出して日本に総合格闘技ブームを巻き起こしました。

その痕跡は次世代へ脈々と受け継がれ、現在の格闘技ブームを支えています。

競技としての総合格闘技が隆盛を極める現在では、いわゆる「異種格闘技戦」で盛り上がることも少なくなってきました。

しかし、未だに「柔道 vs ボクシング」といった異なるバックボーンを持つ者同士の対決では心躍るものがあります。

「異種格闘技戦」に感じる夢とロマンは、少ないながらもまだ生き続けています。

以上、異種格闘技戦の歴史について解説しました。

都合上、取り上げられなかった人物や出来事もあります。

もし「異種格闘技戦と言えばこれだ」とか「異種格闘技戦を語るうえでこの人物は外せない」といったものがありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。

YouTubeにも動画を投稿したのでぜひご覧ください🙇

=================

【参考文献】 『激戦の時代 実録 柔道対拳闘(ボクシング) 投げるか、殴るか。どちらが強かった?知られざる異種格闘技史』池本淳一,BABジャパン,2018年

いいなと思ったら応援しよう!