「丹波篠山よくばりバスツアー」はめまぐるしかった!<後編>城下町

一気に後編も上げたいところでしたが、最近バタバタしてなかなかじっくりnoteに取り組めませんでした💦

前回はこちら↓↓↓

午後からはいよいよ城下町を巡るのですが、城下町60分、その前に寄る神社で25分の滞在しかできないことはわかっていたので、ある程度のポイントを厳選していたつもりでした。

しかし、番狂わせが何度かあり、まったく予定通りにはいかなかったのです。

まけきらい稲荷

[番狂わせ1]

「①大鳥居」が見れなかった

事前のリサーチで、たった25分で観れるか?と心配していた理由の一つに、大鳥居から境内へ辿り着くまでに結構な階段があるからです。

体力が要ると覚悟していたのですが、意外にもバスは裏手の案内図の⑮よりもっと境内に近いところで停まり、少し歩いて⑪から境内へと入るコースでした。

楽できたのは嬉しいですが、下の①大鳥居からトンネルのようにたくさん続く赤い鳥居の階段を登りたかったのに残念です。

「まけきらい」の由来が面白い!

「まけきらい」と聞くと「負けず嫌い」を連想しますが、そのまんまの意味の由来でこの名が付いたようです。

◇◇◇

H.Pから要約すると、

江戸幕府の老中であった丹波国篠山藩4代藩主・青山忠裕の時代、毎年開催される、将軍ご上覧の「大相撲」に負けてばかり。

そこへ王地山平左衛門や波賀野山源之丞ら8人の筋骨逞しい者が突然訪ねてきて「大相撲」に参加し、8人全員が勝ち星をあげ篠山藩は優勝した。

忠裕は褒美を授けようとしたら、すでに姿は見えずどんなに探してもみつからない。

そういえば、王地山、波賀野山という彼らの名前を思い起こすと、いずれもお稲荷さんのある所だと気付く。

きっと篠山のお稲荷さんたちは忠裕の力になろうと、開催地の江戸まで上ってきたのだとわかった。

◇◇◇

本殿と向い合せの位置にある

ようするに狐に化かされて優勝を手にしたわけですが、殿様の負けん気のために奮起した忠誠心がいじらしいですね。

本殿とご祭神

主祭神は誰なのかと思い「縁起」を見てみると、本院は上の案内図⑰「本経寺」で、ご本尊は「吒枳尼天王」。

このまけきらい稲荷も同じく吒枳尼天王が稲荷大明神として祀られているらしく、ここは本経寺の鎮守社になるのですね。

HPの縁起によると、ご本尊は「伝教大師最澄聖人一刀三礼の御尊像にして」とあり、比叡山延暦寺を開いた最澄が祈りを込めて彫った??

ホントかなぁ💦

ペコちゃんが「まけきらい」が憶えられず、何度も間違えて言い、それがまた不思議な事に一字もカスらないから、つかの間、正解を教えずに様子見してたら、好きなように呼んでいた(笑)

別に難しくもなく、全部ひらがなやのになんでや?滞在時間はたったの20分ほど。

あっという間にバスに戻らねばなりません。

御朱印は社務所に無人で置いていて、300円を箱に入れて自由にとって、日付もセルフで入れる。

篠山城と城下町

タイムリミットはたったの60分

[番狂わせ2]

予想外の駐車場の位置

バスはどこに駐車するのか?

それがまず問題で、私は城の南側にある駐車場だと見当していたのに、外堀内の②篠山大書院の北にある「三の丸西駐車場」でした。

実はこの駐車場を見逃していて、そもそもこれが番狂わせでした。

先ほどの「まけきらい稲荷」も城下町の圏内なので徒歩で17分ほどなのにバス移動したのは、参加者の方々にはご年配の方も多く、中には足の不自由な方もおられたための配慮かと思われます。

私的には3時間ほど時間をもらえたら、思いっきり自由に回りたかったところですが、たったの1時間ではどうしようもありません。

篠山城大書院

慶長14年(1609)、山陰道の要衝であるこの地に徳川家康が天下普請で城を築いたのは、「関ヶ原の戦い」に勝利したものの豊臣氏はまだ健在であり、その本拠地である大坂城を牽制するためでした。

当初から天守はなく、この「大書院」が主要な建造物だったそうです。

明治の廃城令をはじめ、その後も奇跡的に破却を免れたのですが、昭和19年(1944)1月6日の火災訓練時の失火により焼失したと言う、なんとも間抜けな経緯を経て、現存の大書院は平成12年(2000)に再建されたものです。

大書院に一番近い縄張り図の(a)から入場しました。

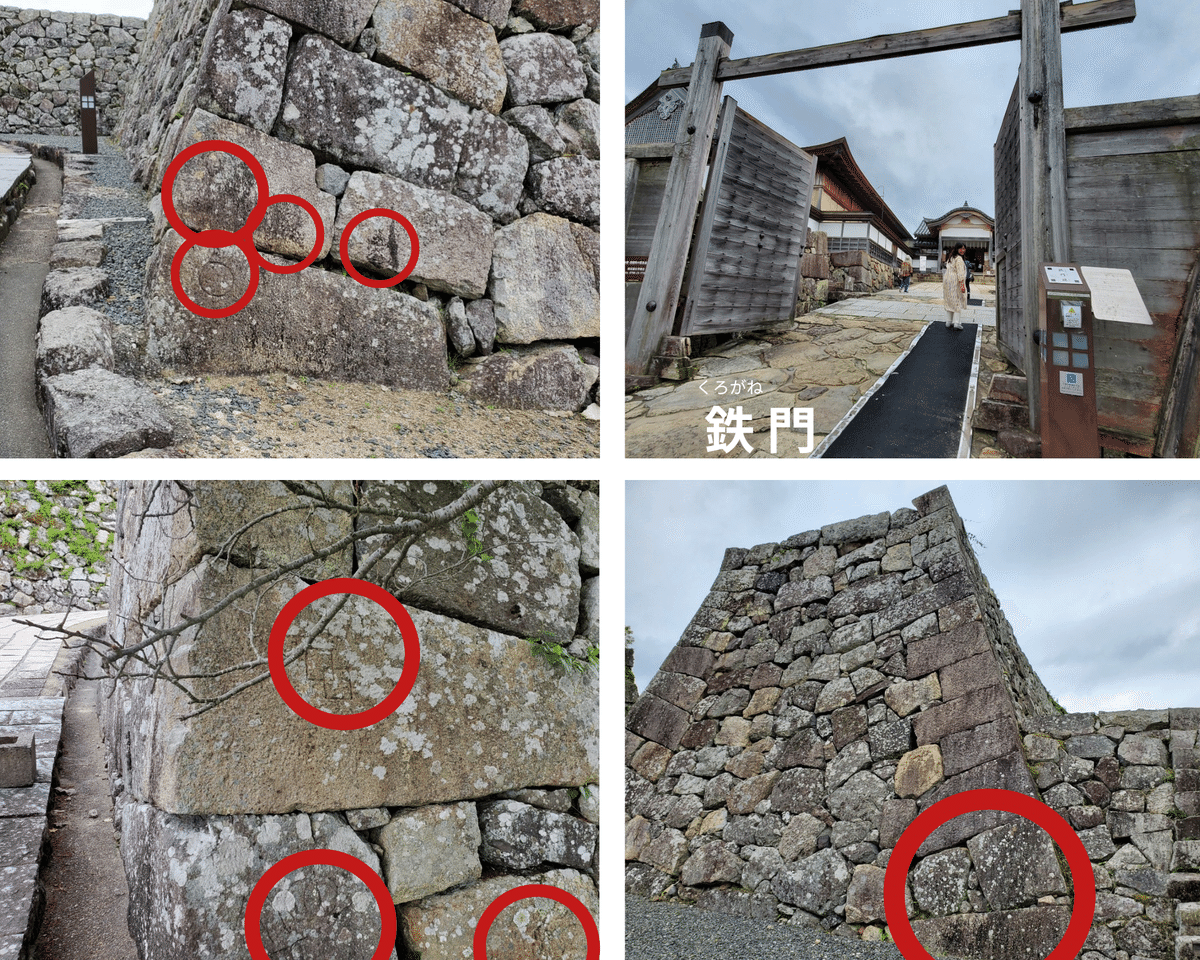

大手門から鉄門へと続くアプローチはいちいち曲がりくねった上り坂の「桝形」で敵の侵入を拒んでいます。

中には長文が刻まれているのは何かの転用石か?

石垣は近江の穴太衆による野面積みですが、角は「算木積み」という堅固な作りであるのがわかり、なかなか見事なものでした。

入場料の400円はツアーに含まれず有料でしたが、私は半ば強引にペコちゃんを同意させて入城しました。

上記の間取り図のように京都の「二条城」や2年前にいった名古屋城の「本丸御殿」をグッと縮小してミニサイズにした感じで、「上段の間」は豪奢な設えではありますが、襖絵などは史料が残っていないため、原本通りとはおかず、想像で描かれたものだそうです。

その他鎧兜を着ることもできたし、ミニシアターもあったのですが、時間を有効に使いたいため泣く泣く省きました。

[番狂わせ3]

ありがた迷惑な「食べ歩き企画」

当日になってわかった事ですが、実はこのツアーはこんな企画を用意していました。

右側上下の角は引換券になっていたので、ちぎった跡。

事前に1時間しかないと分かっていたので、私はどこを回ろうかと厳選していて、まずは城の周りを「馬出し」や外堀を見て歩くつもりでしたが、このマップをバス内で渡されたときには、密かに「終わった…」と思ってしまいました。

「森本屋」で焼き栗2個を貰い、「大福堂」で黒豆大福を1個貰い、ゆるゆる食べながら回りましょうというものでした。

もちろん、ほとんどの人にとっては楽しい企画なのかもしれない。

しかし自由に回りたかった私にとっては、ありがた迷惑な企画だったのです。

無視したらいいものを、ツアーに含まれた無料のものなので、セコい大阪人としては見逃せません。

事前に思い描いたものとは全く違うコースで巡る羽目になりました。

藤原氏ゆかりの春日神社

その代わり、行きたいけど諦めていた森本屋の北にある「春日神社」に寄ることができました。

森本屋のご主人に工事中だと聞いていたのですが、入ってすぐ右手に幔幕が張られて工事中だったのは、重要文化財の「能舞台」です。

老中の青山忠良は、丹波国篠山藩5代藩主。

先ほどの「まけきらい稲荷」の逸話に出てきた4代藩主・忠裕の子です。

正直言って、私は青山という名を知りませんでしたがこの篠山藩は江戸時代の前半は松平氏、後半は青山氏という譜代大名が治めました。

その5代・青山忠良が能楽愛好者で、文久元年(1861)に寄進したしたのがここの「能舞台」であり、当時は西日本で一番のものだったという事です。

春日神社の狛犬は「明治六酉年九月吉日」と刻まれており、奉納された年(1873年)がわかります。

また、作者の銘も「石工 當村 難波伊助」と刻まれており、2代目難波金兵衛(天正8年(1837)生、当時36歳)のものです。

初代難波金兵衛はここ野村の出身です

石全体がまだらにシミが付き、おまけに文字も朽ちて判読困難でしたが、詳細をアップしてくれていた観光協会に感謝します。

どうやら地元出身の石工がこの狛犬を制作したようで、さぞかし気合の入った事でしょう。

「春日」という名からもわかるようにこちらは奈良の「春日大社」の分社です。

奈良の春日大社と言えば今年の大河「光る君」で主役級の藤原氏の氏神として有名です。

そして藤原氏と春日大社の紋は「下り藤」ですが、こちら春日神社のものは「上り藤」なのです。

この下向きと上向きの違いは何なのかは、今となってはいろいろな説があって特定できないのですが、シンプルに藤原氏でも違う家として区別する意味もあったようなのです。

当社の創建年は定かではありませんが、平安時代初期876年にこの地より6キロほど東の日置荘の領有者であった藤原基経、藤原時平父子が奈良の春日大社から、地元に分霊したのが始まりだと伝わります。

基経を調べてみると道長と同じ藤原北家本流で4代前です。

「下り藤」が基本形なので、道長より4代も前にすでに別紋の「上がり藤」を使っていたのですね。

藤原北家とは、藤原氏の祖・藤原不比等の次男・藤原房前から始まった家系。

邸宅が兄の藤原武智麻呂より北に位置していたため北家と呼ばれ、藤原氏の中で最も栄えて、1200年以上もの長い間、朝廷内での一大勢力を維持しました。

あらためて考えると藤原氏は凄い!

要領が良いのはこの家の持ち味か。ほんの狭い範囲しか歩いていないのに、いのししのどデカいモニュメントが2つもありました。

春日神社に寄ったあと、急いで大福を貰っただけで、もう戻らねばならず、「大福堂」を過ぎて次の「北豪端」で西へ曲がり最短距離で駐車場へと向かうしかありませんでした。

もちろん食べる暇もなく、栗も大福もカバンに放り込んで持ち帰る始末です。

「食べ歩き」と言うからには、もちょっと時間は必要!結果、気付けば城の堀周りも歩けず、肝心の「馬出し」も、史料館や美術館も全く見ていないことには苦笑いするしかありません。

これはまた機会を作ってジックリ来なくてはいけない💦

めんたいパークは

撮影スポットだらけ

こういうバスツアーには、個人的には不要のお土産物屋を必ず行程に組み込まれているのが常です。

最後のトドメの「めんたいパーク」もそうなので、サッサと明太子を買って出るつもりでした。

しかし、スマホ台まで設えてある魅力的な撮影スポットが数ケ所あり、おばちゃんたちは吸い寄せられるように向かい、いちいちいちびりが炸裂しました。

私が背を向けてスマホを設置して振り返ると、ペコちゃんがしっかり明太子を包んでもらった「ただの袋」の社名部分を両手で広げて、大きな目を見開いてポーズを決めていました。

それを一目見た私は大笑いして、崩れ落ちました。

すでに撮影用セットには「かねふく」や「めんたいパーク」などの名がしっかり入っているのに、あえて無駄な事をして、ただの袋を広げるという発想に妙に感心し、大阪人のサービス精神はどこにも負けないだろうとどこか誇らしく思ったのです。

なんかせんと気ィ済めへんねん◇◇◇

難波駅周辺で解散だったので、二人での打ち上げは40年ぶりぐらいになる「ミュンヘン」にて。

お互いに若かりし頃の恥ずかしい弱みも握っているので、今更気を遣う事など1ミリもないため、終始楽しい時間を過ごし、また秋になったらどこかへ行こうと意気投合したのでした。

ペコちゃんはこんなに明るくいちびりなのに、すでに孫が3人もいます。

お互いに年数がいくら経とうが、会えば若い頃のように「アホ」になれる関係はやっぱり良いものだと実感しました。

【参考サイト】

・王地山まけきらい稲荷

・ぐるり!丹波篠山

・丹波篠山 春日神社

・丹波篠山観光協会

・下り藤と上がり藤など藤家紋の由来・意味を解説!

・篠山城大書院観光パンフレット

いいなと思ったら応援しよう!