晩秋の湖南(2)・建部大社

前回はコチラです。

三井寺を出るとすでに12時過ぎだったので、到着してから2時間も経っていて、お腹も空いてきました。

実は近江牛の焼肉ランチを食べたのですが、一枚の写真も撮っていません。

元々、食レポは苦手で、いつもすぐにガッついてしまい、最初からレポートする気がないのが正直なところです。

レキジョークルなら、他の誰かが必ず撮ってくれているので、安心してガッつけますが、老夫婦では無理な話です。

焼肉屋に行って言うのも何ですが、ご飯がメチャメチャ美味しかった!

ほかほかでもっちりして艶があって、旦那なんかは普段1善しか食べないのにお代わりしたほどです。

もちろんお肉も普通に美味しくて、甘辛タレにつけて生卵にくぐらせて食べるのは最高に幸せな味でした。

ランチしたお店はここです↓↓↓

三井寺(園城寺)から琵琶湖沿いを南下して、最終的には「石山寺」を目指すのですが、その途中にある建部大社も寄りたいため、その近くにある店を選び、移動時間のロスのないよう配慮しました。

近江国一之宮・建部大社

沢山の見どころや謂れはあるようですが、私が印象に残った事だけをお伝えします。

一之鳥居は車でサッサと通過してしまい撮らず、二之鳥居はちゃんと撮りました。

社号が「大社」という意味

一般的に神道では「神社」「神宮」「宮」「大社」という種類の社号があります。

その違いは、

それぞれの神社にまつられている神様の位や、神社の格の高さによって決められます。

それをふまえると、こちらも建部大社なので「本社」に匹敵し、あらためて見直すと敷地内には、末社や摂社などの小さなお社がたくさんありました。

調べてはいませんが、他所でも同じグループの支社があるのかもしれません。

「一之宮」の意味

一之宮という事は近江で一番格式が高いのですが、そのわりにはこじんまりしています。

同じように一之宮である大阪の「住吉大社」ほどの規模を想像していたので、ちょっと拍子抜けではありました。

一之宮の選定条件は諸々あるのですが、まずは令制国1国につき1社であることと、

律令制において国司は任国内の諸社に神拝すると定められており、通説では一宮の起源は国司が巡拝する神社の順番にあるとされている。

規模の大小ではなく、その地域の国司の参拝順位に関係したようです。

当社の東側で、かつての近江国庁跡が発掘されていることから、古代から中世にかけての律令時代には、この辺り一帯が近江国の中心地だったようです。

創建は古墳時代

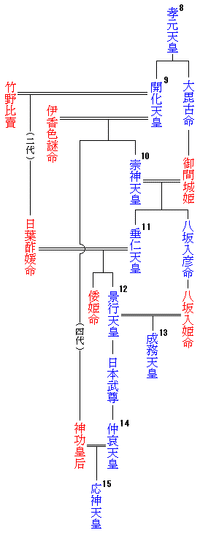

主祭神は|日本武尊《やまとたけるのみこと》で、その父である第12代|景行《けいこう》天皇が46年に創建したのが始まりと伝わるので、なんと古墳時代創建の1900年もの歴史があることになります。

これらのお二方は、ほとんど神話の世界での登場人物なので、この景行天皇の存在も定かではなく、実在していたなら4世紀前期~中期のヤマト王権の大王という事になります。

気が遠くなるほど昔すぎて、実体は無いに等しいのですが、社殿を目にすると、その存在は妄想できて夢が膨らみます。

そう言えば、以前に「君が代」伝説に関して、「神功皇后」について書いたことがありますが、日本の国歌の伝承より古い時代だと思うと、とんでもなく重みを感じます。

日本初の千円札に!

上記の記事で触れた「神功皇后」は、明治14年(1881)に日本初の肖像画入り紙幣に採用されたのですが、こちらの神社もお札に採用されたのです。

左)当社本殿 右)日本武尊

終戦の年である昭和20年8月に発行された日本で初の千円札に日本武尊とともに建部大社の本殿が描かれています。

当時の最高額紙幣で、最も多くの色を用いられていました。

ただ、発行期間が極めて少ないため「幻の紙幣」といわれていて、もし見つけることができたら、相当なお宝になりますよ。

源頼朝の祈願達成

平安時代末(156~1159)「保元・平治の乱」で源氏が敗戦し、源頼朝は平家に捕らえられて伊豆へ流罪となります。

その下向途中、当社に立ち寄り一晩中、源氏再興の祈願をしたところでもあります。

歴史を見ると明らかですが、その祈願は見事に叶い源氏再興が実現した事から、「武運来運の神」としての信仰も集めました。

字はそこそこキレイなのですが、どうして毛筆にしないのだろう??

やはり神社の御朱印はハズレが多いなぁ。

瀬田の唐橋

建部大社から500mほど東にもう一つ重大な歴史名所があります。

それは長さ約324 m、幅約7.2 mで、両側に欄干を備えた「瀬田の唐橋」なのです。

時間的に立ち止まらなかったが、なんとか写真に収めた。

京都の宇治橋、山崎橋とならんで日本三大橋[5](日本三名橋[6]・日本三古橋[7])の1つとされてきた。また、近江八景の1つ「瀬田の夕照(勢田夕照)」として知られる[8]。

いつも戦乱が絶えない橋

京都へ通じる軍事・交通の要衝であるため「唐橋を制するものは天下を制す」とまでいわれるほど重要な橋です。

そのため古代より何度も戦乱の舞台となり、その度に焼失と復興を繰り返しました。主な戦乱は以下の通りです。

・壬申の乱ー飛鳥時代(672)大友皇VS大海皇子

・寿永の乱-平安時代(1180)平氏政権に対しての反乱

・承久の乱ー鎌倉時代(1221)後鳥羽上皇VS執権・北条義時

・建武の乱ー南北朝時代(1336)後醍醐天皇VS足利尊氏

いや~どれも歴史的な戦乱なのを見ると、いかにこの橋が要だったかが伺えます。

明智光秀が天下を獲れなかった原因のひとつ

特に私が着目したいのは、これらとは別の安土桃山時代でのことです。

最初にこの橋を今の形にしたのは天正3年(1575)のことで、織田信長の命により、瀬田城主だった山岡景隆です。

彼は天正10年(1582)の「本能寺の変」の直後、唐橋と瀬田城に火を放ちました。

理由は、事件を起こした明智光秀が安土を攻めるためにこの橋を渡らねばならず、それを阻止するためです。

おかげで光秀は渡れず、仮の橋を架けるのに3日もかかっているのです。

歴史のどんでん返しであるこの大一番に3日のロスはイタ過ぎます。

もし、この時に山岡隆景が機転を利かせて橋を始末しなかったら、歴史は変わっていたかもしれません。

そう思うと、光秀の天命はどうしても天下を獲れない筋書きだったのでしょう。

私たちが通った現在の橋は、昭和54年のもので、全体的に緩やかな反りと擬宝珠のあるデザインはそのまま原形をとどめているのです。

出典:Wikipedia

「急がば回れ」の語源の橋

もののふの 矢橋の船は速けれど 急がば回れ 瀬田の長橋

出典:語源由来辞典

当時、草津宿から大津宿を結ぶ湖上水運の方が、この橋を渡る陸路よりも近くて速いのですが、比叡山から吹く猛烈な突風で船が転覆する確率が高く、危険な航路でした。

急ぐときこそ危険な近道より、遠くても安全な道をとったほうが結局は早く、どんな時でも安全で確実な方法を取れという戒めですね。

さて体力温存のまま、本日もう一つの大寺へ覚悟して向かいます。

【参考文献】

・滋賀・びわ湖 観光情報

・建部大社

・語源由来辞典

・Wikipedia

晩秋の湖南(3)・石山寺へつづく

いいなと思ったら応援しよう!