「大阪天満宮」早春のレキジョークル・前編

先日の27日に、今年初のレキジョークル行事として大阪天満宮と藤田美術館へと行ってまいりました。

ここ最近は諸々の外出が多く、落ち着いてnoteを楽しむ時間が取れません。

書きたいことは貯まるばかりで、そのうち忘れてしまいそうです💦

今回は主な2か所の行先別に2回に分けてご紹介します。

天神さんの思い出

大阪人は「大阪天満宮」のことを「てんじんさん」と呼ぶのですが、その際同じ呼び名の京都の「北野天満宮」との混同を避ける意味で、「天満の天神さん」あるいは「大阪の天神さん」と言って区別しています。

主祭神は菅原道真公で、学問の神様として特に受験者の方々がお参りする定番の神社です。

でも、うちは一度もお参りしていません。

苦しい時の神頼みなんて届かないし、受験は運と実力のみだし。🌸天神祭

国内の天満宮で開催される夏祭りなのですが、一般的に「天神祭」と言えば当社主催のものが有名で、祇園祭(京都)と神田祭(東京)とともに「日本三大祭り」の一つにあげられています。

また、生國魂神社の「生玉夏祭」、住吉大社の「住吉祭」とともに大阪三大夏祭りの一つに数えられているなど、世間的には有名な神社でもあります。

毎年、7月24・25日に開催されるのですが、天神祭りにまともに行ったのはたったの一度。

しかも、若かりし頃にはこの界隈の会社に勤めていたのにもかかわらずです。

あまりにも混雑がすぎ、肝心の「どんどこ船」も「神輿」も見ることができず、祭りを観に行ったというより、ただ人を見に行ったというもので、舞った砂埃が汗ばんだ肌にまとわり付き、不快な思いをしたのが思い出されます。

「祇園祭」も同様で、エアコンの効いた部屋でテレビでゆっくり見るのが一番だという結論に達し、それ以来一度も行っていないのです。

その際にこの天神さんにも寄った事はあるのですが、考えてみるともうかれこれ35年以上も前だと気づいて愕然としました。

当然、当時は寺社にはまったく興味がなかっただけに何も覚えておらず、今回は初めて意識して訪れました。

「梅まつり」を目当てに

そもそも今回のメインは当社の「梅まつり」です。

新年会の時に話し合って日にちを決めたのですが、結局、参加できたのは4人でした。

🌸盆梅の素晴らしさを知る

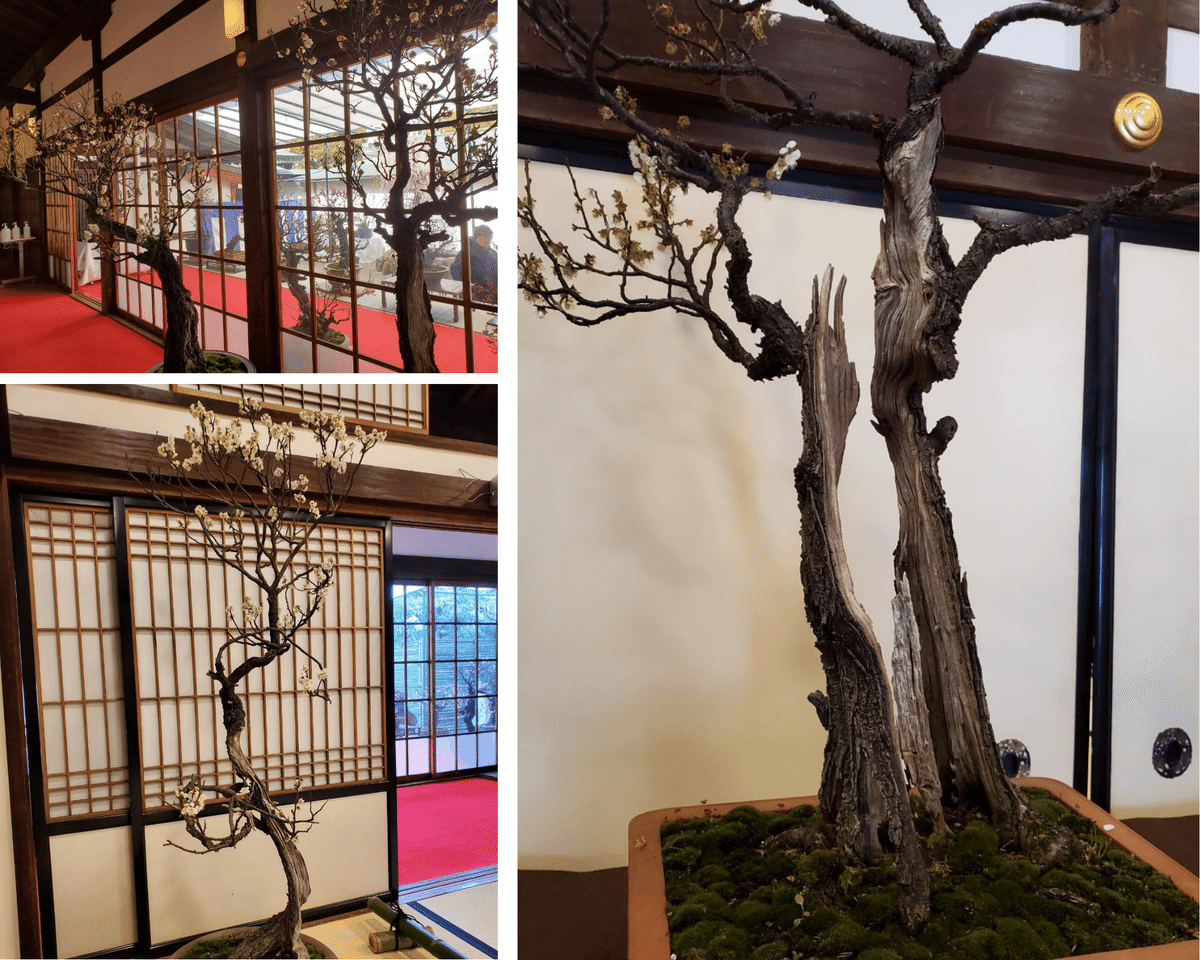

こちらの「梅まつり」は梅林があるわけではなく、境内の東側中央にある「参集殿」の座敷の中で盆栽仕立ての梅を楽しみます。

殿内に入る前にいきなり見事な鉢植えの枝垂れ桜がお出迎えです・

この日は寒かったのですが、ちょっと前に季節外れに気温が上がり、すでに咲き切ってかなり散っていました。

満開であれば、圧倒されるほどの美しさだったと思うと残念です。

300年とはどういうことでしょう?

なんと、下記サイトには樹齢1000年のものもある事を知り驚愕しました!

当サイトによると、2年に1回の植え替え時に太い根や直根を切って切り詰め、細かい根の成長を促進させることで地上の枝も自然と細かいものが増え

てバランスをとり、同時に芽摘みや葉刈りなど、マメに剪定することで成長を抑制させて、小さい姿を保てるとのことです。

地中と地上の成長は連動しているのですね。

確かに地植えの木は根も思い存分成長するから樹木も同じように限りなく高く大きくなる。

小さい鉢に植えた盆栽は、根の成長できるスペースに限りがあるからなのです。

過去記事の阿保神社のご神木の事を思い出しました。

地域に全体に根を巡らす事で千年もの年月を経て、高く太く成長できたのですから。

🌸神と舎利

梅に限らず盆栽にしばしば枯れた幹が見られ、それらには呼び名があります。

「神」は枝が枯れた状態になっているもの、「舎利」は幹が枯れている状態

「舎利」とは仏教の開祖・釈迦の遺骨の事で、枝も幹も高尚なものに例えているとわかります。

枯れても「永遠の命」を維持できる小さな盆栽の世界感にとても奥深さを感じずにはいられません。

ただし、ここにも神道と仏教の習合があるのかと思うと、日本らしいとも思います。

🌸刀剣

スペースは少ないですが館内には刀剣の展示もありました。

今井信郎で思い出すのは、京都の霊山歴史館で見た桂早之助の「龍馬を斬った刀」です。

拙書奥の枝道・幕末編にも書かせていただきましたが、その時の興奮を思い出しました。

その刀身には数々の刃こぼれが見られ、その時の激しさを物語っていました。これが龍馬の血を吸った刀で、歴史の証言者であるのかと思うと、しばらく目が離せず、背筋に悪寒が走りました。

天光丸は、私たちが住む松原市のお隣の羽曳野市にある壺井八幡宮に所蔵されているものだそうで、小さな村社ながら河内源氏の本拠地にあり、その氏神様を祀る神社だそうです。

頼朝が鎌倉幕府を開いてからは「鶴岡八幡宮」へと総氏神は移り、ここから河内源氏が始まったとされています。

境内を巡る

境内はさほど広くはありませんが、天保14年(1843年)に再建された本殿 、拝殿 をはじめ3つの国登録有形文化財の社殿、その他Wikで確認するとざっと14もの境内社が所狭しと鎮座しています。

さらに敷地外のすぐ北に「祖霊社」が一つあり、全てを回るには結構大変です。

受験の時期なので混雑を予想していたのですが、拍子抜けするぐらい閑散としていました。

ただこの時期は、本殿前に竹塀が覆っていて近づくことはできないのが残念でした。

komajnさんの著書「大阪狛犬物語」によると、天神さんについて詳しく書かれていて、それによると江戸時代の大坂では3度の大火があり、そのうちの一つ享保9年(1724)の大火では、大坂全体の2/3が焼け、すべての社殿が焼かれました。

再興されて約100年後の天保8年(1837)、困窮した庶民のための反乱「大塩平八郎の乱」で社殿は再び焼け落ちます。

そして天保14年(1843年)に再建されたものが現在のもので、その後の大火や大阪大空襲にも被災することなく現在に至ります。

🌸大将軍社

北鳥居を入ったところにある「大将軍社」は天神さんの前身であり、ここでは最重要のお社なのです。

今では境内社のひとつに過ぎませんが、実は650年、孝徳天皇が難波宮の西北に守護神として創建したのがこの「大将軍社」であり、当社の始まりです。

大将軍は陰陽道において方位の吉凶を吉凶を司る八将神の一つで、都を造営する際に宮城警護のために四隅に祀られた。

ちなみに八将神とは、

太歳(たいさい)

十二支の方位に居する。木曜星(歳星〈さいしょう〉)の神格。移転普請は吉。訴訟、伐木は凶。

大将軍(たいしょうぐん、だいしょうぐん)

金曜星(太白)の神格。3年同じ方位に留まるため三年塞がりといい万事に大凶。

太陰(たいおん)

土曜星(鎮星〈ちんしょう〉)の神格。縁談出産は凶。

歳刑(さいぎょう、さいけい)

水曜星(辰星〈しんしょう〉)の神格。耕作は凶。

歳破(さいは)

土曜星(鎮星)の神格。移転旅行は凶。

歳殺(さいせつ)

金曜星(太白)または火曜星(熒惑星〈けいこくしょう〉)の神格。縁談に凶だが仏事には吉。

黄幡(おうばん)

羅睺(らごう)星の神格。武芸に吉。移転普請は凶。

豹尾(ひょうび)

計都星の神格。豹のように猛々しく、家畜を求めるに凶。大小便も凶。

901年、菅原道真が九州の大宰府へと左遷させられた時も、この大将軍社に参詣し、旅の安全を祈願したと伝わります。

🌸表大門の方位盤

境内の南に正門として「表大門」があります。

この門の中の天井にカラフルな「方位盤」があります。

それをよく見てみると、「酉」のところのイラストが鶏ではなく「鳳凰」になっています。

さらにその左右にある彫刻も「鳳凰」です。

「伊勢神宮」や愛知の「熱田神宮」でも「鶏」を神の使いとして大切にされているのに、なぜここでは「鳳凰」なのか??

これも菅原道真が関係しています。

太宰府へと旅立つ時、河内道明寺に立ち寄って叔母を訪ねて夜を徹して語り明かし、夜明けの鶏の鳴き声に出立を急かされてしまい、無念の思いを読んだ歌があります。

~鳴けばこそ 別れをいそげ

鶏の音の 聞こえぬ里の 暁もがな~

この時の道真の断腸の思いを慮って、「鶏」を忌み、「鳳凰」になったと伝わります。

これもまた天神信仰のひとつとなりました。

🌸狛犬

先ほども触れましたが、本殿前に竹塀が立てられているため狛犬にも近づくことができず、以下、再びkomajnさんの著書より抜粋して引用・要約させていただきます。

現在の本殿前にある一対のものは白大理石製の中国獅子とのことです。

台座にあった銘から「大塩平八郎の乱」による焼失後、弘化2年(1845)の再建とともに「天満青物市場 講中」により奉献された狛犬であり、大正13年に修復されたことがわかったそうです。

そして向かって右の狛犬の台座には長文の銘文があり、丁寧に狛犬の経緯が書かれていたそうです。

著書には全文を書かれおられ、全て漢文のようで私にはまったく解読不可能ですがkomajinさんは丁寧に訓読されています。

さすが先生です!それによると、元々奉献された狛犬は青銅製のものだったのですが、昭和16年(1941)、武器生産のための「金属類回収令」により供出され、その後に置かれたのが今の白大理石製のものだそうです。

この中国獅子たちは、大阪船場にあった美術商から奉納されたもので、これらの経緯は非常に面白いのですが全てを書くわけにもいきません。

私が心に残った一節を引用させていただきます。

自国を神国と呼び、「神州不滅」などど主張した当時の軍部が、神に奉納大切な守護神である狛犬をどんな気持ちで回収し、溶かして砲弾などにしたのであろうか。

これほど筋の通らない話があるでしょうか。

狛犬のみならず、生活用品の鍋ややかんなども砲弾などに変えられたと言いますから、もうこの時点で戦争に負けているのです。

その他、霊符社、松尾社、吉備社などの境内社の狛犬にも触れておられました。

komajinさんの調査はとても丁寧なので、私などはただそこから学ばせていただいています。

🌸源平咲きの梅

境内には何本かの梅の木が、同じ木なのに紅白の花をつけていました。

私たちは、「これは接ぎ木やろ?手ぇかけてるんちゃう?」となかば決めつけて、なんともお馬鹿な会話をしたことを恥ずかしく思います。

後日調べてみるとこれは「源平咲き」といい、桃や椿にも見られ、源氏の白旗と平氏の赤旗になぞらえてそう呼ばれているものです。

赤い花の木に白い花が咲くようになったからです。つまり、梅の場合、もともとは紅梅の木に白梅が咲く、という構図です。

これを読んだとき、過去にも同じことを調べたことがあったと俄かに思い出し、なんとも記憶力の乏しさに情けなくなりました。

もうこれで二度と忘れませんよ。

気ままに書いていると、あっという間に文字数は嵩んでしまいました💦

次はランチタイムと「藤田美術館」です。

【引用図書】

komwjinさんの著書より抜粋してまとめさせていただきました。

最新記事はこちらです。↓

【参考サイト】

※トップ画像は「北鳥居」です。

いいなと思ったら応援しよう!