初夏のレキジョークル④ 犬山編 其の四

前回はこちら↓↓↓

このシリーズの「プロローグ」でもお伝えしましたが、あらかじめお聞きした皆さんのアドバイスの中に、やんさんが「鵜飼い」についてコメントもくださいました。

あらら💧

そうとわかっていたら、岐阜で泊まった方がよかったか…

と、ちょっと後悔はしたものの、今回の旅は犬山が主だったからそもそも仕方のない事でした。

だいたい、木曽川と長良川の鵜飼いは同じじゃないの?違いはあるの?

それまでどちらも同じだと信じて疑わなかったので、にわかに思ってもいない疑問が心の片隅に浮上したまま、出発したのでした。

木曽川での鵜飼いをすでに予約済だったので、いまさら仕方なく、その違いも良くわかっていなかったので、ほとんど忘れていましたが、当日、船頭さんがしっかり説明してくれました。

「御料鵜飼」と「民間鵜飼」

「長良川鵜飼」と「木曽川鵜飼」とは、

宮内庁管轄の「御料鵜飼」か、

市町村または地元の「民間鵜飼」か。

根本的に主催するところが違い、まったく性質は異なります。

長良川鵜飼

・唯一の皇室御用。

・鵜匠は公務員で「宮内庁式部職」という肩書。

・鵜匠は世襲制

・重要有形民俗文化財ー用具・漁法、技法、造船・操船

・日本遺産に認定。

木曽川鵜飼

・木曽川観光(株)が運営

・日本で唯一、昼鵜飼がある

・現在は観光メイン

・3代城主成瀬正親が鵜匠を呼び寄せての御料鵜飼が始まり(1660年)

・6代城主成瀬正典が殺生を嫌って中止(1810年)

・鵜飼鎌次郎という民間人の尽力で再開(1920年)

鵜飼い自体は1300年以上の歴史を持ちますが、長良川のものと木曽川のものとはその由緒は異なるわけです。

遊覧中の船頭さんの説明で、やんさんのコメントがにわかに頭に浮かんで、その意味が繋がりました。

実は、過去に「鵜飼」を見るには予約は早めにしないと取れないと聞いたことがあったので、なんせ6人だという事もあり、2か月も前に予約を取っていたのですが、予約が取りにくいのは「長良川鵜飼」の方だったようです。

とはいえ、「木曽川鵜飼」も平日にもかかわらず満席状態の盛況ぶりでした。

人気も由緒もあるのは「長良川鵜飼」だったのですねぇ夜鵜飼 船上食事就きプラン

「みずのを」さんも料理旅館なので、夕食の御前に後ろ髪を引かれましたが、結局めったに体験できない鵜舟で仕出し弁当を食べることにしました。

集合は17時45分の予定でしたが、早くに全員の受付が済んだのか、10分ほど早い乗船となりました。

スケジュールはまずは明るいうちに観光遊覧しながら、お弁当を食べます。

徐々に暮れてゆく光景を楽しみながら、食事をするのですが、細長い船底に沿った細長いテーブルなので、スペースは狭く、お弁当の置き場にも工夫が必要です。

それに穏やかでも川風は吹くので、箸袋や包装紙が飛ばされないよう注意も必要です。

船頭さんが、辺りの名所や歴史などのお話もしてくださるで、たった1時間の間に、聞く、食べる、飛ばされるという3つの事で結構忙しい。

城山の鵜沼城

やっぱり川はキレイ✨

朝、電車ですぐ横を通過した時もこの岩山に圧倒されたのを思い出しました。

遠景ではただの小山のようですがむき出しの岩盤は結構な迫力があり、この山にも驚嘆させられました。

犬山城の時にも触れましたが、かつて戦国時代にここには「鵜沼城」があり、ここに天守はなく連郭式山城を築いたのは土岐氏や斎藤氏に仕えた大沢利治で、室町時代の1429年の事でした。

代々の犬山城主の管理下にあり、戦ともなれば最大限に利用された城でもありましたが、天正12年(1584)に廃城となります。

やがて昭和に入ると、城山荘という旅館となり、その後ダンスホールにもなったらしく、なるほど船から見上げると木々の隙間から朽ちたガラス張りの建物がありました。

木曽川のロケーションは観光としての価値を十分に利用してきたようですね。

今後は整備して公園化する計画が進んでいるとか。

そんな公園があるなら、絶景を観に登ってみたいですね。

桃太郎伝説?!

桃太郎と言えば岡山県。

これもまた信じて疑わない事ですよね。

実はこの犬山も桃太郎発祥の場という伝説が残っています。

犬山城から木曽川を4キロほど遡ったところの「栗栖」というところに「桃太郎神社」があり、そこが桃太郎の誕生地なのだそうです。

桃太郎には欠かせない最重要の登場者である犬、猿、雉もこの地にちなんでいるとの事。

・犬ー犬山という地名の由来は、犬での狩が盛んな場所だったから。

・猿ーモンキーパーク?

・雉ー鵜が代役??

という感じで、登場者にちなんだ地名も揃っているというのはただの後付けの感は否めませんが。

実はやんさんが過去に「桃太郎神社」について記事にされています。

当時は、こんな陳腐な桃太郎たちに笑わずにはいられず、それでも真剣に祀られている事に滑稽さを感じたので、しっかり記憶に残っていました。

今回は特にやんさんの情報がとても役立ちました。

ありがとうございますm(__)m

桃太郎のお話は日本神話として古事記に記してあるほどで、ただの子供向けのおとぎ話というだけではありません。

岡山県を筆頭に愛知県と香川県が三大伝説地であるそうなのですが、桃太郎の出身地はいったどこなのでしょうね。

西日の威力がすごい…

それにしても大阪城の堀や彦根城の堀の周遊船の船頭さんたちも、ちゃんと説明をされていました。

名城の船頭さんたちは、ただ操船するだけでは務まらないのですね。

いよいよ木曽川鵜飼!

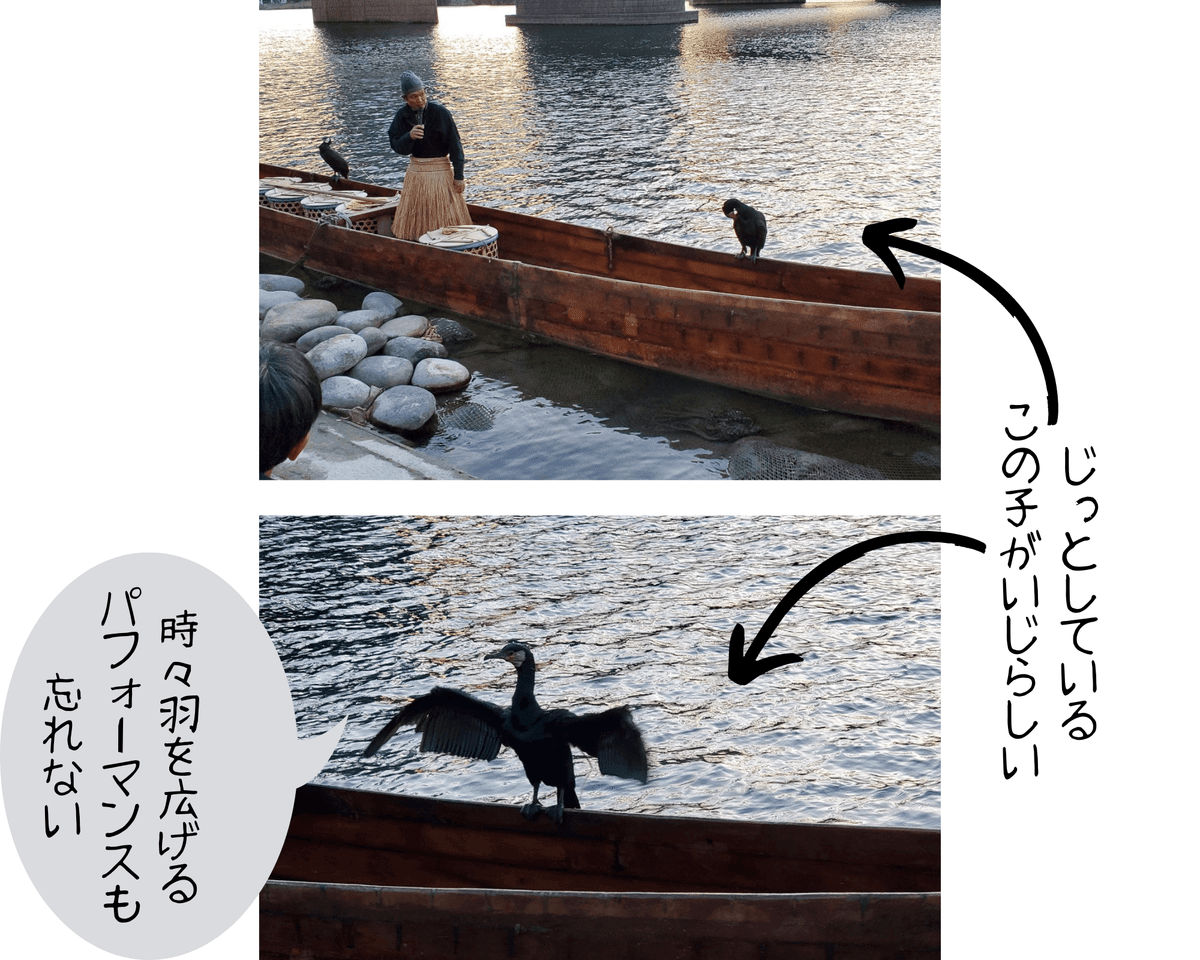

鵜匠のおもてなし

いったん下船して約30分ほどのトイレ休憩のあと、鵜匠たちによる「おもてなし」として、詳しい説明がありました。

阿吽の呼吸で息がぴったりです。

漁の最中は、鵜が魚を呑み込んでしまわないように首を細紐で縛るそうです。

締めすぎると鵜は苦しんで魚を獲るどころではなくなるし、かと言って緩すぎると全て呑み込んでしまうため、鵜が快適に漁ができる具合に絶妙の締め加減が鵜匠の腕の見せ所との事。

イヤイヤ、話を聞いただけで、可哀そうなんですが…著書にも書かせていただきましたが、やっぱり鵜は本能的に漁をして自分の腹に収めようとしているのに、それを人間が吐き出させて横取りするわけで、鵜の習性を完全に利用した悪事のようでなりません。

それにしても初めて鵜をちゃんと見たのですが、身体は大きいですね~!

私は鴨ほどの大きさを想像していたので、面食らいました。

鵜舟のスピードに驚く

実際に始まってみて驚いたのは、鵜舟が意外な速さで進む事で、鵜たちは必死に泳ぎながら並走して潜り、魚を獲るのです。

私は、鵜舟は停泊した状態で漁をすると勝手に思っていたので、そのスピードには驚きました。

約1分に編集した動画をご覧になればスピード感が伝わると思います。

(オリジナルの掛け声がまたリアルです)

後半には、動物好きのヒデさんが、

「もうやめて、やめて、もうええわ~」

とつぶやいていましたっけ。

動物が苦手な私でさえ、鵜の身になってしまい可哀そうになってきます。

首を絞められたまま、泳ぎながら潜るなんて本当に鵜はなんともないのでしょうか?

しかも、鵜舟のスピードに付いていかねばならず、紐で繋がれ鵜匠が手綱を握っているので、コースアウトすることも許されない。

初めて、芭蕉の気持ちが身に染みてわかりました。

当時の娯楽としては最高のショータイムだったはずですが、それでも見ているうちに哀れに思えてくる感覚は今も昔も同じです。

そこで私も下手くそながら一句。

うかい船 夢幻の美景や うらかなし

松明の灯が怪しく燃えさかり、川面に映る様子は夢のように美しい。

けれど鵜の懸命な姿に胸を打たれて知らない間に美しい光景さえも悲しくなってきます。

お粗末な俳句を詠んだところで、初鵜飼いの感想とさせていただきます。

グラデーションがかった空と町並み

黄昏時の犬山

ライトアップされた犬山城はハッとするほど美しい。

【参考著書】

・松尾芭蕉について触れています。

・大阪城の「御座船」について触れています。

>>>続きます

いいなと思ったら応援しよう!