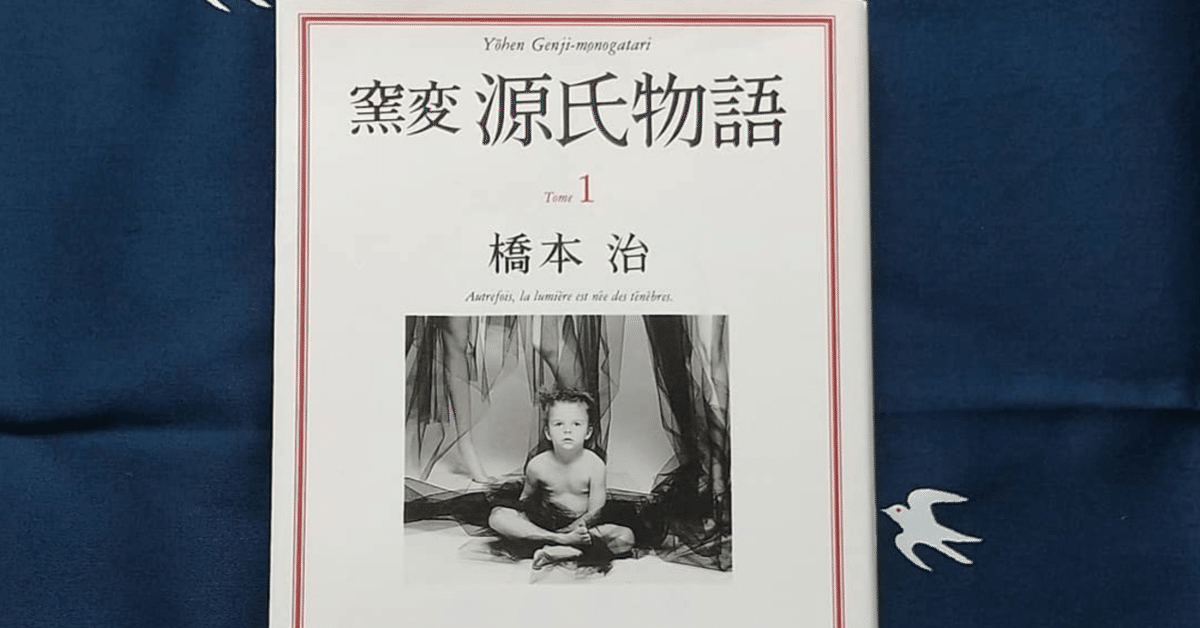

古典にまつわる迷信─橋本治『窯変源氏物語』1

源氏物語といえば「日本最古の恋愛小説」というイメージが付きまといます。私が遠ざかっていた原因もそれでした。ハイスペ男子が次々と女を渡り歩く、というような。

でも実際は、順風満帆とは言えないところから光源氏の人生は始まります。帝の御子でありながら、そして誰よりも帝からの寵愛を篤く得ていた女が生んだ子でありながら、皇族から降りて臣下とならざるを得なかった。なぜなら、母が女御より劣る更衣であったから。そして誰よりも寵愛を受けるがゆえに、その身を守るために。

源氏物語が“恋愛小説”という見方もやはりピントがずれているのです。

「色恋の道が私事とは、誰が言った?天下の政事(まつりごと)の中にあるのは、ただ“このこと”ばかりなのに。」

窯変源氏物語第一巻は、光源氏が生まれる前から、17歳までのお話です。読まず嫌いだったときは、基本的に光源氏はオジサンと勝手に決めつけていましたが、当然ながらそんなことはなく。

夕顔に突然の死が訪れたそのとき、その場で狼狽している四人全員(光源氏、彼に付き随っていた惟光、夕顔、夕顔に付き随っていた右近)が17歳~19歳であったという説明を読むと、彼らの恐怖や心細さが胸に迫ります。

橋本治は、この窯変源氏物語について「本書は紫式部の書いたという王朝の物語『源氏物語』に想を得て、新たに書き上げた、原作に極力忠実であろうとする一つの創作(フィクション)、一つの個人的な解釈である。」と書いています。例えば前述の夕顔の死のシーンや登場人物の年齢は、確かに一つの個人的な解釈と言えるのかもしれません。でも原作に忠実であるということは、原文の言葉を字義どおりに訳すだけなのでしょうか?言葉も常識も風景も思想も変化した一千年の時を超えて原文を理解するには、何らかの解釈が不可欠です。その解釈に根拠があれば、訳されたテキストは信頼に足るものになる。そしてその解釈に根拠があることは『源氏供養』を読めばよくわかります。

橋本治はこんなことも書いています。

「僕には、有名な古典をわかりやすくポピュラーにしようという発想は、全然ない。原典が要求するものしか書かない。古典に対する変な扱いや、変な迷信を取り除きたい、ただそれだけのこと。」

橋本治の古典現代語訳に対するスタンスは一貫しています。枕草子が桃尻語で訳されたのも、「古典をわかりやすくポピュラーに」を意図したものではありません。読んでほしいという意識はあったはずですが、それだけを目的にはしていないようです。

古典と言われるものが格式高く立派なものだと持ち上げられていることも、私のように古典に出てくる人は全員オジサンオバサンなんだと思い込んでいることも、たぶん全部迷信です。迷信だったんだと、やっと気づけた気がします。

「『紫式部の書いた原文に忠実でありたい』とは思いながらも、しかし三人称の語り手によって語り進められるものを、『空洞』としか思えない光源氏のモノローグによって埋め、書き換えてしまうという作業は、どうあっても『原文に忠実』とは言えないものです。

それはそうなのですが、しかし私は、『人がどう言うかは分からないけれども、自分の源氏物語は、原文よりも更に原文に忠実であるようなものにしよう』と思いました。それは、紫式部が書こうとして書けなかった部分まで、『現在』という時間と『男の目』という立場を使えば書けるのではないかと思ったからです。そして、それをしなければ、今から一千年の昔にこういう作品を書いてしまった先輩の女流作家に対して申し訳が立たないと思ったからです。」

「『男にしたいくらいだ』と言われるほどに漢文の素養のある女の人が、漢詩の宴会を書いて、これが普通の和歌が詠まれるような宴であったならば、必ずやその作例が引用されている─つまり、作中人物の詠歌を作者が作るということをしているはずなのに、『漢詩漢文は男の領域だ』という一項がある以上、それが出来ない。“『女のえ知らぬことまねぶは憎きことを』と、うたてあれば、漏らしつ”と書いて、紫式部は、どれほど悔しい思いをしただろうかと、私は思います。そこで、話は初めに戻るのです。

“紫式部が書こうとして書けなかった部分まで、『現在』という時間と『男の目』という立場を使えば書けるのではないか”というものはここです。」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?