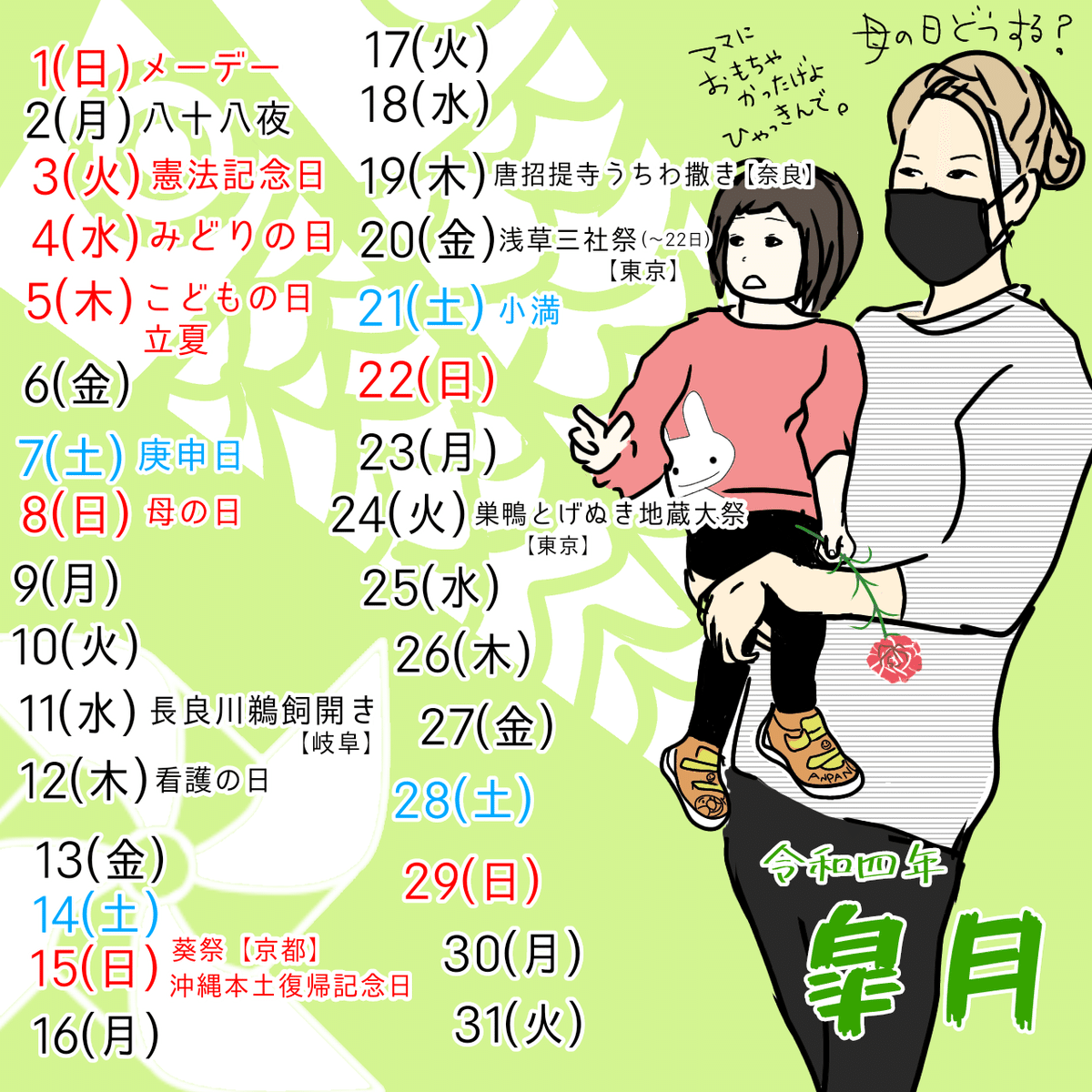

【暦と暮らそう】5月(皐月)

佐藤家のニッチなカレンダーと

今月の七十二候の紹介です。

お出かけのきっかけや、創作のヒントになると幸いです。

どんどんご活用ください。

↑佐藤家のニッチなカレンダー

(※イベントなどは変更や中止になる事もあるので、お出かけ前はご確認ください。)

*****

二十四節気↓

5月は「立夏(りっか)」と「小満(しょうまん)」です。

【立夏】5月5日~5月20日

暦の上では夏がくる。

新緑、青葉の季節に気持ちいい風。

「五月晴れ(さつきばれ)」と言いたくなるが、

旧暦の5月は今の6月にあたり、実は五月晴れは、梅雨の晴れ間の事だそうな。

なにはともあれ、

この頃、夏の訪れを感じ始める。

【小満】5月21日~6月5日

小満とは、

生命が生き生きと、草木が生い茂るという時期。

もとは、秋に蒔いた麦の種が、冬を越して穂をつけた事にホッと一安心する“小満足”からきてるとも。

「小満」は、生物がぐんと成長する時期だ。

*****

七十二候↓

二十四節気(立夏・小満)を

それぞれ初候・次候・末候に分け、

その時季ごとの生き物や気候の様子が

感じられる名前がついている。

1年で72種類あり、だいたい5日に1回変わる。

*****

【立夏】

「蛙はじめて鳴く」5月5日~5月10日

蛙(かえる)は、ほとんどオスしか鳴かない。

メスへの愛のアピールや縄張り主張だからだ。

アマガエルでいえば、寿命は5年くらいらしく、

春に卵から孵(かえ)り→

夏にオタマジャクシに手が出てカエルになり→

冬11月頃~3月頃まで冬眠する→

春4月頃~繁殖期で、5月頃から鳴き出す(求愛)

というサイクルのもよう。

そっかー。この時期うるさいって思ってごめんね。

カエルさん、頑張って彼女ゲットしてね。

「みみず生ずる」5月11日~5月15日

ミミズは他の虫よりおくれてお目覚めのもよう。

七十二候になっているのは、農作業する人にとっては大切な生き物だからだと思われる。

ミミズがいる土は豊かだと言われる。

だって、腐葉土(枯れ葉などが腐って発酵したもの)を食べて、栄養たっぷりの糞をして、

土壌を「ええ土」にする。

そして、土のなかを這(は)いまわるから

結果、土も耕してくれる。

そりゃあ、

「お!そろそろ、みみず生ずる頃だ」ってなるわな。

「たけのこ生ず」5月16日~5月20日

たけのこが生える頃。という事なのだが、

我々がいつも食べてる筍は、3月や4月に見かける。

今?生えてくるころなの?と思う。

そう、昔から日本に生えていたのはそれとは別の「真竹(またけ)」。

これが生えてくる頃が5月だそうな。

他にも筍は色んな種類があり、

よく見るタケノコ(孟宗竹)が育ちにくい東北では、細長い「根曲がり竹」が主流。

【小満】

「蚕(かいこ)起きて桑(くわ)を食(は)む」5月21日~5月25日

シルク=絹。

これは蚕(かいこ)という虫さんが吐き出した糸なのだ。

白色のイモムシさんのような幼虫(カイコ)が、

モリモリと桑の葉を食べて、体のまわりに白い糸を吐き出して繭(まゆ)を作る。

それを絹糸にする。

かつては日本中で絹産業が盛んだったので、

蚕のエサになる桑畑がたくさんあったそうな。

そんな人々の生活にぴったり寄り添ってた七十二候。

時代と共に変わりゆく私たちの生活。

昔は昔の良さが、今は今の良さがあり

個人的にはノスタルジーになるけども、複雑だ。

たくさんの蚕が桑の葉を食べる時の音は、

「シャ~ サ~」と雨が降ってるようで、

「蚕時雨(こしぐれ)」といわれるそう。

きっと、身近でそんな音が聞こえてきたら、

「あぁ、“蚕おきて桑を食む”の季節だなぁ」と

感じるのかなぁ。

紅花(べにばな)栄(さか)う

5月26日~5月30日

紅花は、紅色の染料や口紅の元になる。

別名を「末摘花(すえつむはな)」という。

源氏物語でも出てくる「末摘花さん」は、鼻が赤く美人とは言えないキャラで、

光源氏が「鼻が赤い」と「花が赤い」をかけて、

末摘花と名付けたとか。失礼やな、、。

ともかく、そんな時代から暮らしに寄り添ってきた花だったもよう。

麦秋至(むぎのときいたる)

5月31日~6月5日

麦の収穫の頃。

秋に種をまき、初夏に収穫をする麦。

そのあとひいて小麦粉にしたり、

煎って麦茶にしたり。

ちなみに小麦は粘り気があり、パンに向く。

大麦は麦茶やビールになるそうな。

「秋」とは穀物の収穫の意味もあるようで、初夏だけど、「麦秋(ばくしゅう)」というのは

麦にとっては実りの秋だからなのである。

●おしまい●

諸説ありで、個人的な感想も入ってますが、

「こんな季節なのねー」と楽しんでもらえれば幸いです。

#つくってみた #ふるさとを語ろう

#七十二候 #二十四節気 #5月 #イラスト

#佐藤家カレンダー #暦 #創作カレンダー