整形外科PTの血管知識応用〜自律神経を中心に〜

どうも、

勝手に2021年のサマーコレクションを

つくりました やまね です。

"理学療法士としての自分"

"1人の人間としての自分"

どっちも大切にしたいですね😊

さて、

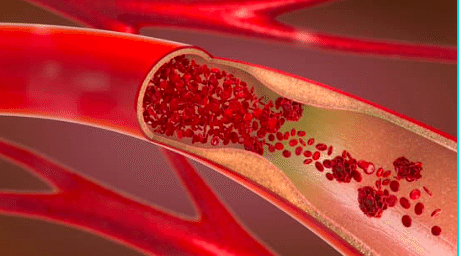

今日は血管についてお話をします!

筋肉はよく勉強するのに

血管や神経については勉強避けがち…

そんなことを感じた時に

血管について再考してみました。

今日の記事は

目の前の硬い筋肉やむくみ、スパズムに

対してアプローチしても改善しない時に

役立ててもらえるかもしれない記事です。

それではいきましょう!

なぜ血管を知らなきゃいけないの?

血管の事を考えられていると

アプローチしたい組織に

熱、栄養、ホルモンを与えることに

繋がると考えます。

そしてこれは、

組織の柔軟性の維持、疼痛の改善に

繋がるとも考えています。

学生の頃は血管について

知って何になるんだと思っていました。

今となればその重要性に頭を抱えさせられます。

いざ、臨床にでると

◎スパズムがある

◎筋肉が硬い

◎浮腫や腫脹などの腫れ、むくみがある

◎整形外科テストで絞扼がある

などの現象に日々遭遇します。

僕たちはこれらに対し

スパズム →圧痛なくなってほしい

筋肉 →柔軟性あがってほしい

浮腫、腫脹 →循環よくなってほしい

絞扼 →柔軟性あがってほしい

などを思い様々な介入を行います。

これらの状態には血管の変化も起こっています。

スパズム→血管の攣縮

筋の硬さや絞扼→血管圧迫により虚血

浮腫、腫脹→血管拡張

当たり前のことといえば当たり前のことですね。

ではそもそも血管や血液はどのような

役割だったか思い出してみましょう!

血管、血液のそもそもの機能を思い返すと、

以下のような感じです。

①酸素や二酸化炭素、栄養、代謝産物、

ホルモンなどを運搬する。

②ホメオスタシス維持のために

各々の器官が血液の状態をモニターする。

③血液凝固して止血する。

④血液成分により免疫を機能する。

つまりは、

血管が絞扼されず柔軟であることで

細胞、筋肉、各々の器官は

栄養やホルモンを受け取り

いらないものは送り出すわけです。

このような知識を活かして

整形外科クリニックに勤めている僕は、

主に症状のある部位の循環を促し

血流を改善することで

局所的な栄養不足、疼痛物質の停滞を

改善させる

ように考えています。

こんなこと聞いてると、

なんか血管、血液の知識もってると

少し臨床の見方が

変わりそうな気がしませんか!?

循環系の調節

各臓器に必要な血液は

循環系によって過不足なく供給されています!

<循環系の調節>

①自律神経による神経性調節

②ホルモンなどによる体液性調節

③腎臓による体液量と浸透圧調節

これらを知ってクリニックの臨床応用する

ためにたどりついたことは

◎副交感神経活動を意識する

◎呼吸エクササイズはよい

◎ピラティスはよい

このようなものでした!

なぜそのようにたどり着いたのかは

循環系の調節メカニズムにあります。

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?