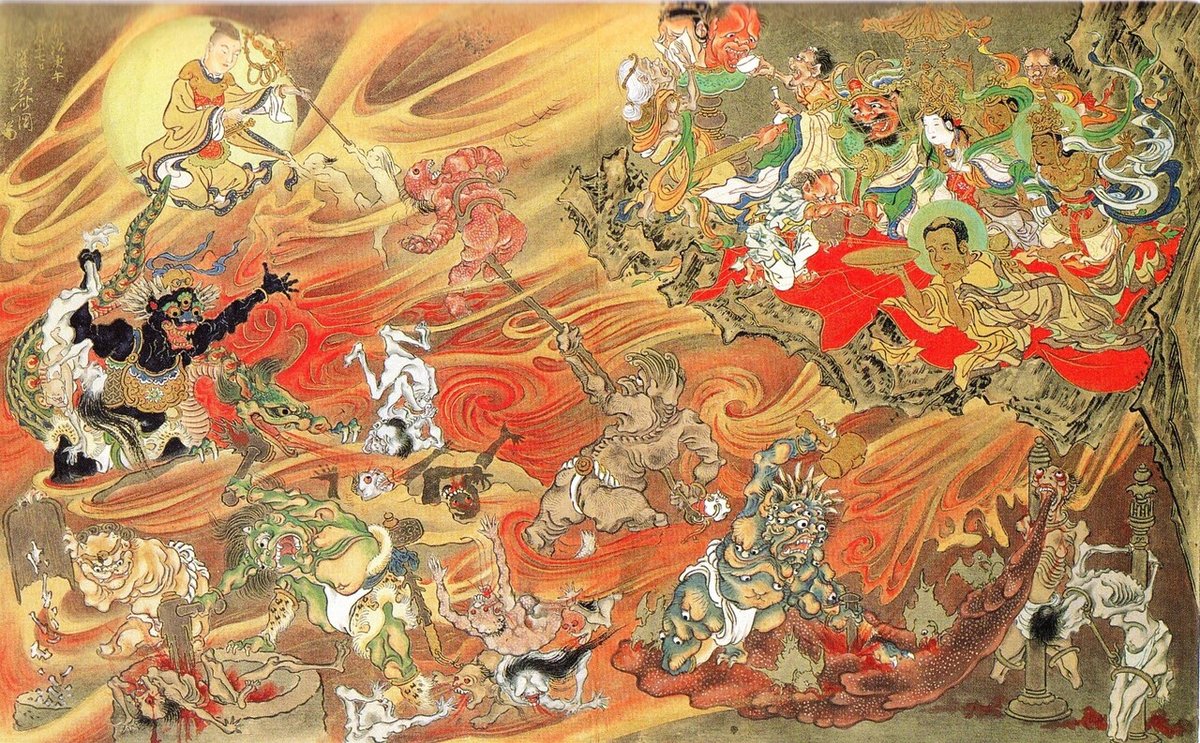

(沁みる日本画)地獄極楽めぐり図:河鍋暁斎の情

地獄極楽めぐり図-河鍋暁斎

河鍋暁斎

河鍋暁斎(かわなべきょうさい、天保2年-明治14年/1831-1889-日本画家)

(沁みる日本画)地獄極楽めぐり図:河鍋暁斎(かわなべきょうさい、天保2年-明治14年/1831-1889-日本画家)

紙本着色/一帖全40図(248×401mm) 1869-1872年(明治2-5年)静嘉堂文庫美術館蔵

“画鬼”、河鍋暁斎

狩野派の筆法から浮世絵、狂画まで全般に通じた、自称“画鬼”、河鍋暁斎(1831-1889)の傑作とされる画帖。この画帖は、暁斎の大の贔屓(ひいき)だったという日本橋大伝馬町の大店、小間物問屋の勝田五兵衛が、14歳で夭折した娘・田鶴(たつ)を一周忌で供養したいと、暁斎に制作を依頼したもの。娘が極楽往生するまでの旅の様子を、優雅で丁寧な筆致で表したユーモアにも溢れる作品。-静嘉堂文庫(現:静嘉堂文庫美術館-丸の内)

「地獄極楽めぐり図」:娘が極楽往生するまでの旅の様子を、優雅で丁寧な筆致で表したユーモアも、溢れる作品だ

それは、娘が極楽往生するまでの旅の様子を、優雅で丁寧な筆致で表したユーモアも、溢れる作品だ。勝田五兵衛は、田鶴(たつ)が、あの世でも幸せに暮らすことを願い、そして、暁斎の情はこれに答えている。

たつの臨終にはじまり、、阿弥陀如来に迎えられて、この世を離れ、三途の川を渡って地獄を見物し、最後には、極楽に着くまでの道のりだ。

道中立ち寄る盛り場、見せ物や芝居の見物や、繰り広げられる閻魔大王たちの宴会の様子も盛り揉まれている折本だ。それを、父(勝田五兵衛)は、笑みを浮かべて見ただろう。そして、父の心も少しは穏やかさを取り戻したかも知れない・・・

そう考えると、ただ、笑えない、沁みる画だ。

地獄極楽めぐり図-内箱の裏の「たつの影絵」

地獄極楽めぐり図-内箱の裏の「たつの影絵」

その折本を収める箱の内側には、*柴田是真(ぜしん)の筆で、たつの影絵(シルエット)が描かれている。このシルエットである影絵は、当時、デスマスクのようなものだった。

(註)*柴田是真(ぜしん):文化4年-明治24/1807-1891/江戸時代末から明治中期にかけて活躍した絵師・日本画家・漆工家。

彫工として、宮大工に参加していたが、その後、漆工分野では、従来系から近代へ、その手法をつないだ作家であり、そして、帝室技芸員になる。

(註)フレーム画像は、「極楽行きの汽車」(静嘉堂文庫蔵)、新橋-横浜(桜木町)間の鉄道は、明治5年10月14日(鉄道記念日)に開通している。明治の急速な文化のパラダイムシフトが、この絵の中にある訳だ。

そこにあるものは、汽車と言う文明の衝撃を、この極楽行きの汽車として描きたかった、河鍋暁斎の心意気が見える。

#地獄極楽めぐり図 #河鍋暁斎 #沁みる日本画 #アート #絵画 #コンテンツ会議 #影絵たつの影絵 #極楽行きの汽車

いいなと思ったら応援しよう!