人生の雑多な煌めき -フィッツジェラルドの短編【エッセイ#44】

私が思う小説というジャンルの魅力の一つは、雑多なものを取り込むことができることです。

勿論、定型詩や演劇、映画のように、フォーマットがある程度決まっているものにも、素晴らしい魅力があります。しかし、小説には、もっと自由に、フォーマットに沿わない魅力というのがあったりします。スコット=フィッツジェラルドの短編に、そうした魅力が凝縮されている作品があります。

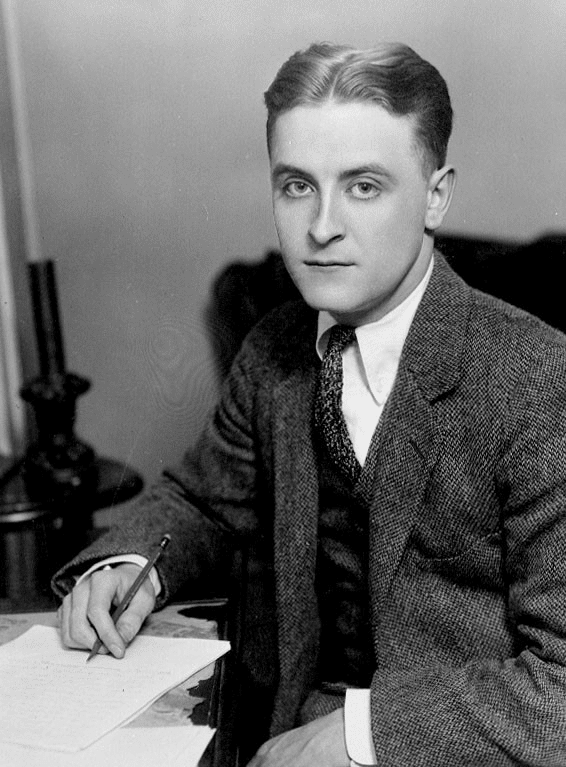

アメリカの作家、スコット=フイッツジェラルドは、村上春樹が積極的に紹介していることもあり、日本でも人気の作家です。

二度映画化された『グレート・ギャツビー』(個人的には、旧邦題『華麗なるギャツビー』の方が、作品の内容をよく汲み取っていると思っています)や、傑作長編『夜はやさし』など、複数の邦訳が出ている長篇があります。また、短編も優れたものがあり、こちらも邦訳が複数あります。

フィッツジェラルドは、1896年ミネソタ州生まれ。1920年に、長篇『楽園のこちら側』がベストセラーになり、一躍時代の寵児になります。「ジャズ・エイジ」と言われた狂騒の20年代アメリカで、妻のゼルダと共に、奔放な遊蕩生活を送ります。

しかし、1929年の大恐慌による明るいアメリカの終焉、そして、精神を病んだゼルダの治療により、彼自身もアルコールに溺れ、生活が破綻していきます。ハリウッドに行って何とか立て直そうとしたものの、上手くいかず、1940年に心臓発作で死去しました。

彼の作品では、1925年の長篇『グレート・ギャツビー』が、最高傑作なのは間違いないでしょう。短編の方は、私は全て読んでいるわけではありませんが、若い頃はパーティーの合間に書きなぐっていたという、ハッピーエンドの他愛もない小説が大量にあったと言われます。しかし、短編作家としての彼の本領が発揮されたのは、彼の人生が苦境に陥った後の作品と言えます。

この時代の短編は、自身を思わせる、生活の破綻した中年男の哀切な物語があり、また、エッセイとも小説ともつかない、アルコール依存症を巡る独白のような、異様な作品もあります。その中で私が好きなのは、『マイ・ロスト・シティー』という短編です。こちらも、村上春樹による大変優れた翻訳があります。

この作品が好きなのは、小説というものの多彩な魅力を、ごく短い短編で示しているからです。

『マイ・ロスト・シティー』は、簡単に言うと、1930年代から振り返った、20年代のニューヨークを巡る作品で、小説というよりはエッセイに近いと最初は思うかもしれません。しかし、エッセイと呼ぶには型破りです。

回想形式ではありますが、雑多なエピソードと、当時を巡る思念と幻想的な場面が、ごっちゃになっており、やはり、小説と言ってよいと思います。

ここで描かれるのは、ニューヨークという都市そのものです。といっても、どこそこのお店だとか、観光名所だとかの案内だけではありません。

ニューヨークで生活すること、そして、その生きたことだけでなく、熱望したけれど掴めなかった幻のようなものも含めた、彼の人生のありようが並べられているのです。彼自身こう書いています。

私はニューヨーク市の変遷について語ろうとしているのではない。この都市をめぐって一人の作家の心が移りゆく様を描こうとしているだけだ。

この作品が魅力的なのは、その心の移りゆく様と同時に並べられるエピソードが、生き生きとしているからでもあります。乱痴気騒ぎを起こして、なぜか新聞に「フィッツジェラルド、警官を楽園のこちら側でノックアウト」と書かれたり、グリフィスの映画現場に冷やかしにいったり。

クラブや昼食、どんどん狂騒的になっていくもぐり酒場等、煌めいているような日々の生活が、断片になって飛び込んできます。ほんの断片だからこそ、通り過ぎた日々の美しさが、かえってよく分かるのです。

20年代アメリカの遊蕩者たちの光景

もっとも、その煌めきは、あまりにも刹那的でした。大恐慌以降の、沈鬱なニューヨークの雰囲気もまた、最後に濃密に描かれます。そこでは、都市の一時代の終わりと、彼の生活の破綻が結びついて、燃えかすのように、最後の輝きを宿しています。

こうした、想念と描写が、危ういバランスで奇跡的に同居しているのが、この短編です。危うい、というのは、この作品の後は、どんどん進むアルコール依存症で、はらわたを抉るようなエッセイになってしまい、彼の中から、このニューヨークという「失われた街」は消えてしまうからです。

私たちは小説というものを現在当たり前のように受け入れています。しかし、よく考えると、不思議な形式だと思ったりします。登場人物一人の視点でも、いわゆる神の視点でもよいのですが、主人公と呼ばれる人がいて、一貫して、その人物の人生を追う。そこに起承転結がある。

しかし、『マイ・ロスト・シティー』は、そんな流れはなく、ただ、失われた時間と場所を巡る妄想と回想の断片だけが、何の目的もなく、漂っています。それこそが、この作品の大いなる魅力と言うべきでしょう。

生の煌めきは細部に宿る。そして同時に、私たちの生とは、自分が現実に体験したことだけではなく、叶わなかったこと、体験できなかったことも含んでいます。

そうしたものの本当の輝きを捉えるには、起承転結はちょっと流れが速すぎる。だからこそ、このフィッツジェラルドの短編や、或いはプルーストの大長編『失われた時を求めて』のように、流れを消して、個々の美しさを味わうことが、私たちの生全体をとらえるために必要になってくるのでしょう。

最後に、私がこの作品で最も好きな箇所を引用します。

もうひとつだけこの時代ではっきり覚えていることがある。私はタクシーに乗っていた。車はちょうど藤色とバラ色に染まった夕空の下、そびえたつビルの谷間を進んでいた。

私は言葉にならない声で叫び始めていた。そうだ、私には分かっていたのだ。自分が望むものすべてを手に入れてしまった人間であり、もうこの先これ以上幸せにはなれっこないんだということが。

この言葉は、20年代のバラ色のニューヨークを生きていない人でも、一度は感じるような思いではないのでしょうか。これ以上自分は幸せにはなれない、という思い。

それは決して、自分の成功に満足している人間の愉悦ではありません。陸地が海で途切れるように、人生というものに、限界と終わりがあるということを、ある日突然知るということです。そして、それを知るからこそ、都市と、自分の若い頃の煌めきが、本当に美しいものだと認識できます。

「マイ・ロスト・シティー」、私の失われた街とは、普段は実体がないけれど、終わり失われようとするその瞬間に、それが本当に何だったかを理解できる、私たちの人生のようなものでもあるのでしょう。

今回はここまで。

お読みいただきありがとうございます。

今日も明日も

読んでくださった皆さんにとって

善い一日でありますように。

次回のエッセイでまたお会いしましょう。

こちらでは、文学・音楽・絵画・映画といった芸術に関するエッセイや批評、創作を、日々更新しています。過去の記事は、各マガジンからご覧いただけます。

楽しんでいただけましたら、スキ及びフォローをしていただけますと幸いです。大変励みになります。