大地のざわめきを聴く -T・S・エリオット『荒地』の面白さ

【水曜日は文学の日】

私はある統一された禁欲的なトーンの作品も好きですが、ざわめきや様々な色彩で溢れかえった、ごった煮の作品も大好きです。

詩人T・S・エリオットが1922年に発表した長編詩『荒地』は、あらゆる時代、場所の要素を溶かし込んだ記念碑的大作であり、今もってユニークな作品と言えます。

五部構成からなるこの長編詩。第一部『死者の埋葬』は、有名な詩句から始まります。

四月は最も残酷な月、リラの花を

凍土の中から目覚めさせ、記憶と

欲望をないまぜにし、春の雨で

生気のない根をふるい立たせる

しかし、この荘重な始まりからすぐ、ドイツのリゾート地でのとりとめのない回想に移ります。

占い師、古代フェニキアと様々なワードがちらつき、「非現実の都市」というサブタイトルで、突然霧深い第一次世界大戦後のロンドンの都会に放り込まれ、なぜか「ミュラエの海戦」(古代のポエニ戦争での海戦)に参加したことを回想する男たちの疲れ切った会話で終わります。

ポエニ戦争でのカルタゴ陥落の絵画

第二部『チェス遊び』は、ある意味一番問題の箇所。

人工物に囲まれた女性の部屋が重々しく描写されると、噛み合わない男女の会話、そしてバーでの匿名の女性たちのとりとめない会話に、異様なものが挟まります。

リルの亭主が除隊になるってとき、

言ってやったのよー

はっきり言うけど、って、わたし言ったの、

イソイデクダサーイ、時間デース

アルバートが帰ってくるんだから

もうちょっとスマートになさいよ

突如出てくる強烈な呼びかけは、バーの閉店時間を告げる店主の声なわけですが、何の説明もなく放り込まれるため、岩波文庫解説の岩崎宗治氏が触れているように、終末を告げる誰とも知れない宣告のように見えなくもない。勿論、エリオットもその効果を狙っていたでしょう。

第三部『火の説教』では、テムズ川のほとりで物思いに耽り、再び「非現実の都市」で「ぼく」が髭の老人にホテルに誘われ、テイレシアス(古代ギリシア神話の預言者)が、アパートでの情事を覗き、ワーグナー、ダンテの作品中の人物が引用され、燃え落ちた古代カルタゴが幻視される。

かなり短い断片の第四部『水死』で水死した古代フェニキア人の追憶が呟かれると第五部『雷の言ったこと』では、全てを統括するように、異様なリズムであらゆる大地の事象が殴り書きのように通り過ぎていきます。

ガンジスの水位は下がり、群衆は萎れ

雨を待っていた、黒い雲が

遠く、ヒマラヤ山脈の上に湧き出た。

ジャングルは蹲り静かに身をかがめていた。

そのとき、雷が言った

やがて、仏教用語やダンテ、聖書や俗謡が混じって、あの不思議な結語のまま、フェイドアウトしていくのです。

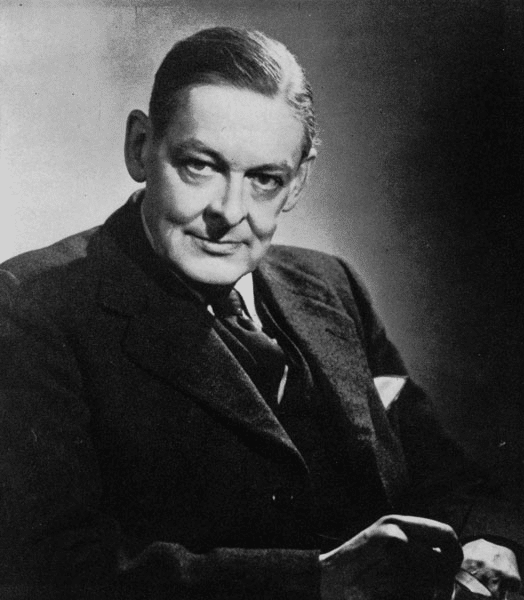

トーマス・スターンズ・エリオットは、1888年、アメリカミズーリ州生まれ。誤解されがちですが、ハーヴァード大学に通ったアメリカ育ちの人です。

在学中にはヨーロッパ旅行をして哲学者アンリ・ベルクソンの講義に感銘を受けたり(ベルクソンの時間と空間に関する哲学は詩作に影響を与えています)、古代インドのサンスクリット語やインド哲学を研究したりしています。

1915年にロンドンに移住し、先輩詩人エズラ・パウンドの薫陶を受け、銀行勤めをしつつ、詩作を続けます。

1921年、スイスのローザンヌで書かれた『荒地』によって、一躍文学界をリードする存在に躍り出ると、イギリスに帰化して、英国教会にも入信して、ややカトリシズム的かつ保守的な立場の興味深い評論を残したりしています。

そうした活動の集大成として後期1943年の大作詩篇『四つの四重奏』があります。1965年に75歳で亡くなっています。

岩波文庫版『荒地』は、ほぼ全編にわたる注釈がつき、初期のエリオットの代表詩篇も収録されているのでお勧めです。そして、そうした注釈を読んで、おびただしい引用を知った後でも、全く色褪せず、何度読んでも個人的には元気になる詩です。

第一次世界大戦後の荒廃したヨーロッパを描きつつ、そこに古代のあらゆる神話や文学の引用を絡め、時間と空間を歪めることで、憂鬱な現在が、色とりどりの幻想へと昇華されているからです。

エリオット自身、ジェイムズ・フレイザーが古代宗教を縦横無尽に論じた『金枝篇』の影響があると認め、また若い頃のインド哲学研究の残響も見出せます。

引用は分かりにくく散らばめられていますが、古代ギリシャの『オデュッセイア』を、章立ても含めてかなり律儀に分かりやすく現代ダブリンに移し替えたジョイスの『ユリシーズ』に比べると、切れ味よくスマートな印象です。

ダンテ『神曲』の挿絵

下敷きにした物語や神話が、『神曲』を始めとして、破壊や破滅からその果ての再生を描いている物語が多いのは、そのまま、ある種の希望に繋がっているのでしょう。

希望や引用を表面的には隠したまま、バーのクダを巻いた女性たちの会話や、シュールな後継で埋めるところに、生半可な希望を大仰に表明するのが恥ずかしいという、ある種の若さのようなものも感じたりします。

後期の詩や『四つの四重奏』になると、もっとシリアスかつ直接に、救いや信仰が語られます。

現在の時間と過去の時間は

恐らくともに未来の時間のなかに現在し

未来の時間はまた過去の時間の中に含まれる

そうなる前の、ちょっと生意気な若さ、表面的にはクールに振る舞いながら、内側は熱く、異質なもの全てを繋ぎあわせて、新しい世界を自分の手で創造したいという思いがあるのが『荒地』の美しさのように思えます。

それこそがモダンということであり、憂鬱や倦怠を昇華して、読者に気を滅入らせないようにするには、こんなやり方もあるのか、という発見もあったりします。

今が「荒地」であるゆえに、それはやがて、豊饒な大地となる。

あらゆるざわめきが芽吹いて、永遠に回帰し続けるヴィジョン。文学の中でも最上級のものが描けるそんなヴィジョンに到達できたのが『荒地』という作品に思えるのです。

今回はここまで。

お読みいただきありがとうございます。

今日も明日も

読んでくださった皆さんにとって

善い一日でありますように。

次回のエッセイや作品で

またお会いしましょう。

こちらでは、文学・音楽・絵画・映画といった芸術に関するエッセイや批評、創作を、日々更新しています。過去の記事は、各マガジンからご覧いただけます。

楽しんでいただけましたら、スキ及びフォローをしていただけますと幸いです。大変励みになります。