Antwayおける、TRYバリューについて

こんにちは。つくりおき.jpを運営している株式会社AntwayのCPOのWashizuです。

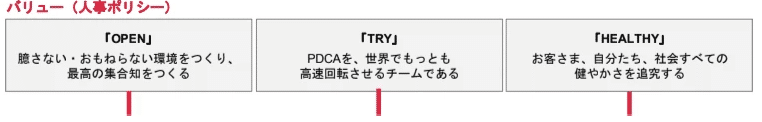

Antwayには、OPEN、TRY、HEALTHYの3つのバリューがあります。

今日はその3つの中で、「TRY」について書いてみたいと思います。

なお、OPENは別記事で書いてます。

TRYについて

人事制度ハンドブックによれば、

TRYで重要な要素は「PDCAを高速かつ多く回すこと」「学びを次に活かすこと」「挑戦すること」と言えそうです。

私が考える、TRYの重要ポイント2選

一方、ハンドブックに書かれてはいないが、個人的には暗黙知的に大事な2つの重要ポイントがあるように思います。それが下記です。

延長線じゃなくて、非直線な挑戦であること

効率的な宝探しであること

1.延長線じゃなくて、非直線な挑戦であること

少し細かく説明すると、

すでに運用化されていたり、型化された施策の延長でちょっと改善をしたことは、弊社ではTRYとは扱わないよと言うことです。もちろん、運用が大事ですし、日々の細かな改善も評価します。ただTRYとは別の評価だと言うことです。

過去の弊社での具体的な例を挙げます。

過去事例1 パワーシールへのTRY

つくりおき.jpは、もともと通常品と呼ばれる形式での配送のみでした。しかし、通常品形式だけでは配送エリアに限界があり、関東以外のお客様に商品を届けにくい課題がありました。

そこで、料理自体は同じなまま、従来と異なる梱包や気密方式にTRYし、美味しさと衛生品質を保ちながら遠方に配送することができるようになりました。これは、通常品の延長には無い大きなTRYと言えます。

過去事例2 つくりおき.jpシステムのリファクタリングの完遂

2021年ごろの話ですが、当時弊社のシステムは、新しい機能追加の効率が非常に悪い状態でした。

スタートアップあるあるですが、創業期において人手も時間も足りずになんとか作りあげたシステムだったので、データ構造に粗があり事業が大きくなるにつれて問題が出てきたのです。

この問題を放置すると、新しい機能が追加されるたびに負債がたまり、時間経過ともに悪い意味で非直線的にアウトプット数が減ってしまいます。

そこで、エンジニアチームの主導で、データ構造を再設計・再構築しました。すでに運用が回っている仕組みだとしても微修正でなく、根本改善して大きく効率改善した良TRYだと言えます。

※なんでもリニューアルすれば良い訳ではないが。

ご自身の主業務や職種が、すでに運用されている領域中心だとしても大きなTRYはできると思います。むしろ、実は運用負債が各所に溜まっていて、TRYの余地も多いと思います。

※余談ですが、新しい機能追加のたびに負債が貯まるイメージが分かり易く説明されている動画があるのでリンク貼っておきます!

クソコード動画「共通化の罠」 pic.twitter.com/MM750CNXc2

— ミノ駆動 (@MinoDriven) May 12, 2019

クソコード動画「一枚岩モデル」 #AWSDevDay pic.twitter.com/NwfOmXWy6F

— ミノ駆動 (@MinoDriven) November 9, 2022

2.効率的な宝探しであること

TRYすることは大事ですが、それは闇雲にやったら良い訳ではありません。リーンやアジャイルにやるのは私も好きですが、それはPlanがない事の免罪符ではないと思うのです。

1回TRYした結果が、次のTRYの当たり確率を上げなければ、それは闇雲TRYかも知れません。

ではどうすると良いか。

それは、TRYする前に不確実性の減らし方を計画するのです。

例えば、大きな砂場の中に隠された宝を探すとします。

その時、大きな砂場を闇雲に掘るのは、ダメなTRYです。

一方、事前調査をして下記を知っているとします。

砂場の右側は土が柔らかく宝を埋められるが、左側は固く難しい

砂場の上側は移動距離が短く隠すのが手軽だが、下側は遠くて隠すのに時間が掛かる

宝を隠した人は、極めて短時間で隠した

この情報を元に下の図のように、砂場を4章限に分け最も宝がある確率が高い①エリアから集中的に掘ることにしました。結果的に、①に宝がなかったとしても、①にはない事が判明するので、残りの3/4のエリアを探せば良いことになります。このように、TRYした結果で不確実性が計画的に減り、次の成功確率を上げるのが良いTRYと言えます。

有名なリーンキャンバスなども、不確実性が高く外した時のダメージが大きい順に計画的に検証することが推奨されるフレームワークです。(数値の順番に検証することが推奨)

ただ、TRYのコストが十分に低い場合、計画的な五月雨式はありだと思います。

例えば、集客において効率的な集客手法を発見したいとします。

その際、可能性がありそうな集客チャネルを洗い出し、1週間と区切り全てトライします。その1週間のデータの中で成果が良いものに2週間目はリソース集中し、段々と不確実性を減らすパターンです。

これも闇雲ではなく、コストを踏まえた計画的なやり方なのでアリだと思います。

このやり方についておすすめな本はこちら。

TRYとは言えないケース

最後に、私が思うAntwayにてそんなにTRYじゃないケースについて書きます。(案件の大事さとはイコールではない)

・過去やった施策のバージョン違いや微修正

→FB広告にて、既存成功路線を踏襲したクリエイティブを追加

→トマトハンバーグの成功を元に、XXハンバーグを出す

注意ポイントは、最初はTRYな案件でも時間経過でTRY度は減っていきます。新しい業務や難しい業務は型化して不確実性を減らすことが組織的強さでもあるので。

・仕事自体の難度は高くても、Aさんにとっては昔からできていること

遂行できる仕事の難度や希少性は待遇にもちろん還元していますが、更なる評価がついてくるためには、従来の自分が未挑戦の仕事へのTRYが必要です。

・次の成功に繋がらない、闇雲TRY

宝探しの例でも書きましたが改めて。

工数かけてやったけど、成果不明、失敗原因不明、ネクストアクション不明

仮説が弱く雰囲気でやっているのは良いTRYとは言えません。

また、前職で成功したからといった経験則や、業界のすごい人が良いと言ってたみたいなTRYも微妙だと思います。なぜなら、前提が違うので再現性が乏しいのと、他のメンバーが知見を活用できないからです。(失敗した時に、ダメだったことしか判明しない)

終わりに

スタートアップは、崖の上から飛び降りながら飛行機を作ってると言われたりします。

TRYがなければ会社の存亡に関わるので、会社全員が自分なりにTRYすることがどうしても求められますが、逆に言えばそれを楽しめる人には刺激的な環境と言えるのではないでしょうか?

私たちと一緒に働きながら成長したい、という方はぜひ当社の採用ページをご覧ください!お待ちしております!

株式会社Antwayの会社情報はこちら

株式会社Antwayの採用情報はこちら