現代政治への教訓。享保の改革から学ぶ政治のあり方。

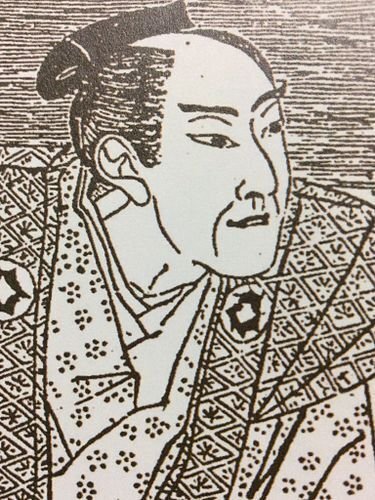

江戸幕府8代目将軍

徳川吉宗。

徳川15代将軍の中でも、

「暴れん坊将軍」

の呼び名で人気の高い吉宗。

いまでも大人気!

吉宗が行った享保の改革は、

江戸幕府における三大革命、

享保の改革

寛政の改革

天保の改革

この3つのなかでも最も成功した改革として挙げられます。

この改革には現代の政治や社会問題解決に通じるヒントが、

数多く隠されています。

今回はより具体的な事例を挙げ、

享保の改革と現代との共通点を探りながら、

その教訓を深掘りしていきましょう。

享保の改革とは?

江戸時代の日本は世界最大の金・銀産出国。

しかし、17世紀後半には金銀の産出量が一気に減少します。

さらに産出した金銀もほとんどが海外へ流出。

江戸幕府は一気に財政難に陥ります。

その状況をみた吉宗は、

様々な施策を行います。

これが享保の改革です。

財政再建と効率化

その1:吉宗の行った施策

年貢の定免法導入

定免法では、過去5年間、10年間または20年間の収穫高の平均から年貢率を決めるもので、豊凶に関わらず数年間は一定の年貢高を納めることになった。しかし、余りにも凶作のときは「破免」(年貢の大幅減)が認められることがあった。

定免の継続期間は享保13年(1728年)3月の触書には5箇年、7箇年、10箇年、15箇年があるが、年期が終わると更に申請して年期を切り替え、従前の税額に増して定免を継続することができた(継年期(つぎねんき))。

新田開発

幕府はいわゆる享保の改革(1716~1745)の一環として新田開発を奨励したが、同時に1726年(享保11)新田検地条目32か条を発布し、荒れ地の開発、検地の厳正、年貢の確実な徴収などを規定した。

奢侈禁止令

など、財政再建のための多角的な施策を練りました。

その2:享保の改革から現代への教訓

【財政赤字問題】

現代の日本も財政赤字が課題とされています。

吉宗は歳出削減(国・地方公共団体の一会計年度における一切の支出)

と増税を行いました。

そしてこの時におこなった手法は現代でも残っています。

いわゆる緊縮財政です。

緊縮財政は、

支出をできるだけ減らし、歳出規模の縮小を行う財政のことです。

この方法は短期的に効果を出します。

しかし長期的にみると、景気を減退させる側面も持ち合わせます。

享保の改革の際には、一定の効果を上げました!

しかしその裏側では、

農民に対しては増税を課すこととなり、

幕末まで財政問題の根本的な解決にはなりませんでした。

現代においても安直な増税は、

長期にわたる経済成長の妨げになることを忘れてはいけません。

【行政改革】

吉宗は江戸の防火対策や、江戸城の拡張を進め、学問や医療への投資を行いました。

現代においても、

都市開発や教育、医療の問題は重要な課題でしょう。

国をあげて大胆な推進策を示す必要があるとおもいます。

昔の仕組みのままではなく、

時代の変化にあわせて、

これまでの仕組みや慣習を打ち破るような施策を期待します。

民意の反映と情報収集

その1:吉宗の行った施策

吉宗は民衆の声を聴くために、将軍への直訴状を受理する箱として

目安箱

を設置しました。

貧しい人、身寄りのない人に医療を提供する「小石川養生所」

火事が多かった江戸において結成された消防組織「町火消」

これらは目安箱に届いた民衆の声から、実際に実現に至ったものです。

その2:享保の改革から現代への教訓

【国民の声】

現代ではSNSやインターネットを通じて、

国民の声が直接政治に反映される時代になりました。

政治家は、

国民の声に耳を傾け、

政策に反映させること。

これは非常に重要なことです。

一方で、正しい情報も間違った情報も、

日々飛び交っているのが現状です。

情報の整理もまた国の重要な仕事でしょう。

【透明性】

行政の透明性を高め、

国民が政治プロセスに参加できるような仕組み作りが求められます。

特に選挙におけるプロセスをより明快に刷新する必要があるでしょう。

人材の登用と能力主義

その1:吉宗の行った施策

江戸時代は身分制社会で、

生まれた家の格式によって役職が割り振られていました。

しかし、吉宗はその身分制にとらわれず、

合理的な方法で有能な人材を登用しました。

その際、江戸町奉行に抜擢されたのが、

大岡越前として有名な大岡忠相です。

町奉行の仕事は行政・司法・警察など多岐にわたります。

実際には司法官としてだけでなく行政官としてもその手腕を発揮していました。

その2:享保の改革から現代への教訓

【ダイバーシティ】

多様なバックグラウンドを持つ人材を積極的に登用し、

組織の活性化を図ることが重要です。

【能力主義】

吉宗は、尊敬していた徳川綱吉にならい、

官僚クラスの入れ替えを行いました。

世襲にとらわれず適材適所を行う。

現在でも国会議員の多くが世襲です。

また高齢化がすすみ、

政治にかかわる若い有能な人材が少ないのが現状です。

政治の刷新は人事の刷新から行うべきでしょう。

持続可能な社会の実現

その1:吉宗の行った施策

新田開発や林業の振興など、

吉宗は自然環境との共生を意識した政策を推進しました。

その2:享保の改革から現代への教訓

【SDGs】

持続可能な開発目標(SDGs)を達成するため、

環境問題や社会問題に積極的に取り組むことが求められます。

【地域活性化】

地域の資源や文化を活かした持続可能な地域づくりが重要です。

危機感と柔軟性

その1:吉宗の行った施策

吉宗の享保の改革はすべてが正解だったわけではありません。

特に経済政策に関しては、

吉宗が亡くなるまで懸案の問題でした。

当時は「米」が経済の中心であったため、

財政のコントロールが至難の技でした。

吉宗の死後、

彼の枕元には大量の米の相場を書き留めた紙がみつかったそうです。

しかし、吉宗は一貫して危機感をもって政治に取り組んでいました。

施策に問題が生じれば即座に変更する。

そんな柔軟さをもっていました。

その2:享保の改革から現代への教訓

【変化への対応】

現代では常に社会状況が変化していきます。

そのため、変化に対応することができる柔軟な思考と行動が求められます。

今の日本の政治は、

政治力学だけが優先し、

正しい危機感を持っているとは言い難いと思います。

またそうした姿勢は、

政治の硬直化を進行させているのではないでしょうか。

【リスク管理】

危機管理を強化し、予期せぬ事態に備えることが重要です。

災害大国の日本は、

今年の元旦に発生した能登の震災のような自然災害には、

特に注意が必要です。

甚大な被害をもたらしました。

そして世界規模でみるとウクライナやガザで起こっている終わりなき戦乱。

世界はリスクの時代に入っています。

政治家だけではなく、

我々も常に起こり得るリスクに対して、

常に意識をしなければなりません。

まとめ

吉宗の享保の改革は、

現代の政治にも多くの示唆を与えてくれます。

とくに、

財政再建

民意の反映

人材の登用

持続可能な社会の実現

危機感と柔軟性

これらの点は、現代の政治課題解決のヒントとなるでしょう。

石破首相には、吉宗のような

「明確なビジョン」

そして信念をもってこの国を導いて欲しいと思います。

編集:青羽ひかり

\ 執筆・研修講師・講演のご依頼はこちらから /

🌸眞邊明人著書作品「もしも彼女が関ヶ原を戦ったら」舞台化決定🌸

眞邊の著書「もしも彼女が関ヶ原を戦ったら」が、

2025年2月にIMM THEATERにて舞台化することが決定いたしました!

眞邊著書作品において、初の舞台化となります。

ぜひ、ご期待ください。