「ミンゲイ」について

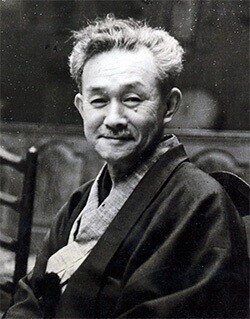

柳 宗悦 著『民藝とは何か』から民藝について学びました。

民藝運動とは

民藝運動は、1926(大正15)年に柳宗悦・河井寛次郎・浜田庄司らによって提唱された生活文化運動です。

民藝という言葉は

民衆的工芸 を略して 民藝 ミンゲイ

どんなものか??

○民衆が日々用いる工芸品のこと

○民衆が普段使いするもの

柳 宗悦 先生が民藝という価値観を広めました。

民藝品は器が代表的ですが、織物 籠 など普段使うものは民藝と呼ばれます

日本民芸館HPより

民藝品は誰が作ったのか?

当時(著者の柳 先生が生きた時代)のものはほぼ手作り。職人が作っていました。美術的な工芸品は名のある名工が作っていましたが、民衆が使う器などを作る作者は無名の職人。

民藝品の作者は無名の職人です。

そして価格も安い

民藝品に対するものは 名工が作った高級品

民衆的に対して貴族的といわれています。

焼き物 織物 木工品

貴族的なもの 例 高麗焼などです。

「最初に美を認めたのは誰か??」

最初に美を認めたのは 初代茶人たちです

千利休 わびさび という言葉が有名です。高価な唐物などの茶器ではなく、ひび割れたような茶碗を使いました。

そのような利久ら初代茶人が美を見出したとしています。

ですが柳先生は、

利久の考えからさらに発展させよう

といわれています。つまり当時の価値観と現在の価値観 同じなわけはない! 現在の価値観で持って発展させようということです。

民藝の美とは?

美術品や工芸品は「どれだけそれが美術的であるか?」

ということが美の価値基準になっています。

それに対して、民藝品に示される美は、どれだけ美的に作られていることではない。

民藝品の美は

どれだけ用途のために作られているか?

ということです。

雑器を作る無名の職人は特に美しいものを作ろうとは思っていません。

何百という器を無心にひたすら繰り返し作る。

それが熟達の域にまで高まり美となります。

美術化された工芸よりも 本来の使うための工芸のほうが美しい

じゃあ機械で作るのは?

民藝品は元来 「用」 のために作られるのであるため、美とはかけ離れていく。

機械で作られるものは「用」のためではなく「利」のために作られます。そこが違うのです。「利」のため機械化が手工業の仕事を奪って衰退させられました。