浮遊させない抽象,重力の意識 -松谷武判 TAKESADA MATSUTANI@東京オペラシティアートギャラリー(-12/17)

松谷武判 @東京オペラシティアートギャラリー(-12/17)

「具体」からパリへ、パリから世界へ飛躍した松谷武判の全貌を総数200点以上で大回顧。

半世紀以上パリを拠点に制作し、改めて国際的声価が高まる松谷の、今なお走り続ける姿を見せる国内初の包括的な展覧会。

松谷武判(1937-)は、60年を越える活動を通して、物質が示す表情や肌理、存在感と生命の波動、流動を交錯させる優れた制作を続けてきました。1960年代前半に当時の新素材であるビニール系接着剤(ボンド)を使って有機的フォルムを生み出すレリーフ状の作品で具体美術協会* の第2世代の俊英として名を馳せ、1966年に渡仏。パリを拠点に、当時現代アートの最前線であった版画の領域で新たな取り組みを開始します。

平面メディアにおける空間性と時間性の探求から、やがて表現は幾何学的であると同時に有機的なフォルムと鮮烈な色彩を特徴とするハードエッジの表現に移行。1970年代後半からは紙と鉛筆という身近な素材を用いて制作行為の始原へと溯行し、黒のストロークで画面を塗り込めて生命的な時間を胚胎させる表現を確立。ボンドによる有機的な造形にも改めて取り組み、そこに鉛筆の黒を重ねた作品で新境地を拓きます。作品は建築を取り込んだインスタレーションの形をとることも多くなり、同時にパフォーマンスでも独自の個性を発揮します。

現在もパリを拠点に旺盛な制作を続ける松谷は、2017年のヴェネチア・ビエンナーレ、2019年のパリ、ポンピドゥー・センターでの回顧展など、改めて国際的な評価を高めています。近年はひとつの手法や表現にとらわれることなく、その制作はますます自由で大らか、大胆にして密やかな繊細さをたたえて進行しています。さまざまな物質が示す表情に生身の身体と五感で対峙することで生み出される松谷武判の作品、その豊かな多様性は、見るものに語りかけてやみません。

本展は、最新の調査に基づいて構成される初期から最新作を含む作品、資料、映像など200点以上によって松谷武判の全貌を紹介します。

*具体美術協会:1950-70年代に戦後日本の前衛芸術を牽引した芸術家集団。その先駆性は世界的な評価と注目を集めている。

友の会(年パス的なもの)会員であり、拠点から徒歩圏内であることもあって、もう何度も訪れている。空間に没入して、作品と一体化できる展覧会だと感じる。

休日でも、それほど人がいないことが多い気がするのだけど、好きな人ははまり込んでしまうと思う。公式ウェブサイトの「展示構成」に従って、感想も交えながら、写真で紹介していきたい。

1. 初期から「具体」での飛躍へ:「新素材」ボンドで未知の表現を拓く。

抽象画の作品を経て、

作品は途中で、大きく変化していく。

解説にもあったとおり、これは、当時の新素材、ボンドだ。

1960年代前半に当時の新素材であるビニール系接着剤(ボンド)を使って有機的フォルムを生み出すレリーフ状の作品で具体美術協会* の第2世代の俊英として名を馳せ、1966年に渡仏。パリを拠点に、当時現代アートの最前線であった版画の領域で新たな取り組みを開始します。

制作のプロセスは、2階展示室で上映されている制作プロセスの動画で観ることができる。

鉄の缶に入った大量のボンドを、キャンバスの上に流す。扇風機やドライヤーを使ってある程度まで固め、それから変化を付けたり、ストローで息を吹き込んで丸く立体化させていく。

わたし自身のなかで、抽象画というのは、その世界を見て、自分の想像を自由にはばたかせてくれる、浮遊させてくれるものだというイメージがあった。しかし松谷作品では、圧倒的な力の影響を感じる。

それは、接着剤という素材ゆえかもしれないし、その素材が創りだす強固な殻によるものかもしれない。そして普段は意識しない、わたしたちに平等にかかり続けている重力が、作品作りにおいて重要な要素として浮かび上がってくるからなのかもしれない。

2. パリ時代初期:版画での新たな取り組み。空間と時間の探求からハードエッジへ。

作風は、カラフルな版画の時代を経て、

3. 紙と鉛筆から生まれる新たな挑戦:「黒」の世界での新境地。

一転して、「黒」へ。

1970年代後半、松谷は改めて紙と鉛筆という身近な素材を用いて制作行為の始原へと溯行しはじめます。

やがて黒のストロークで画面を塗り込め、生命的な時間を胚胎させる表現を確立。ボンドによる有機的な造形にも改めて取り組み、そこに鉛筆の黒を重ねた作品で新境地を拓きます。

永遠への射程を秘めた「流れ」のテーマが重要性を増し、以後の松谷はさまざまな作品系列やモチーフを行き来しながら、多様な作品を生み出し続けていきます。

この展示会場には、最も嵌った。

ちょうどいいところに長椅子があって、座る場所を少し変えるだけで数多くの「黒」の作品たちと対峙できる。

足を運ぶと、この場所で、それなりに長い時間を過ごす。

あくまでも個人的な感想なのだけど、まるで瞑想しているかのような、覚醒と眠りのはざまにいるような、ふしぎな状態に入ることができる。

黒の世界は、1階のさいごの展示室まで続く。

4. 松谷の今:融通ゆうづう無碍むげの制作と表現レンジの拡大。

そんな黒の世界を、含みながら。

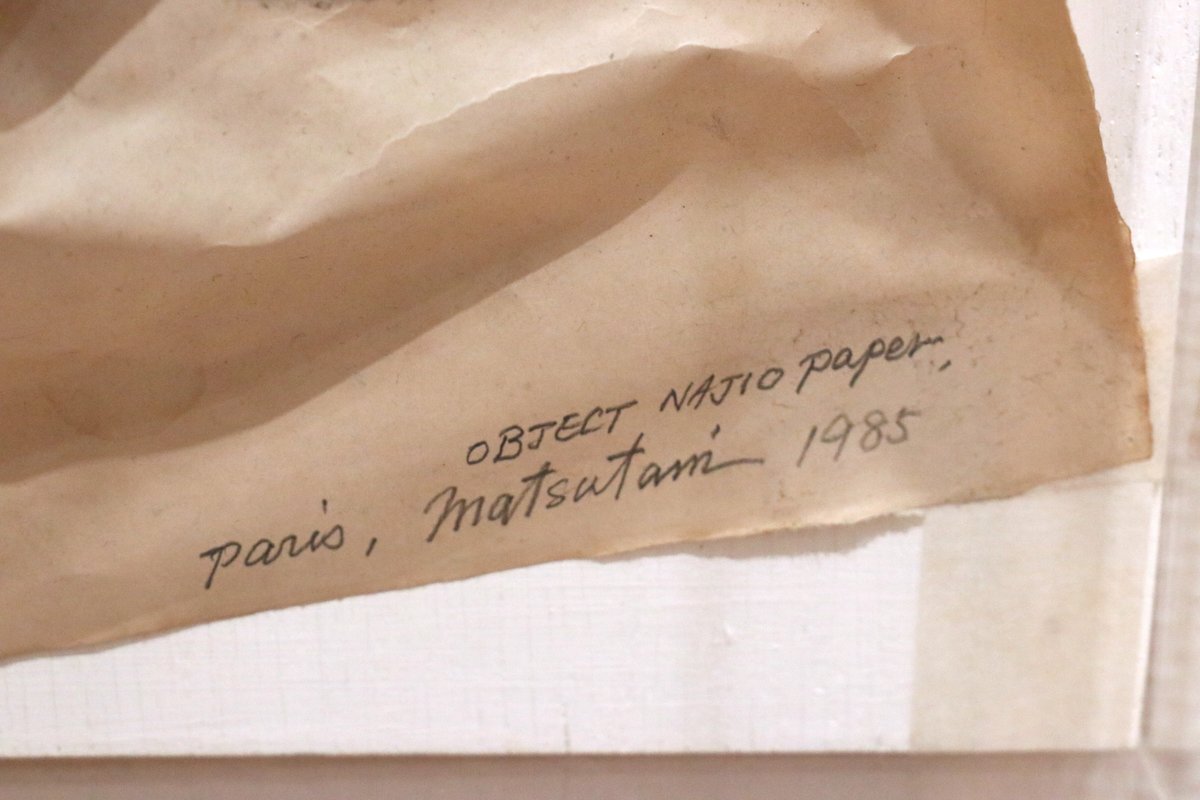

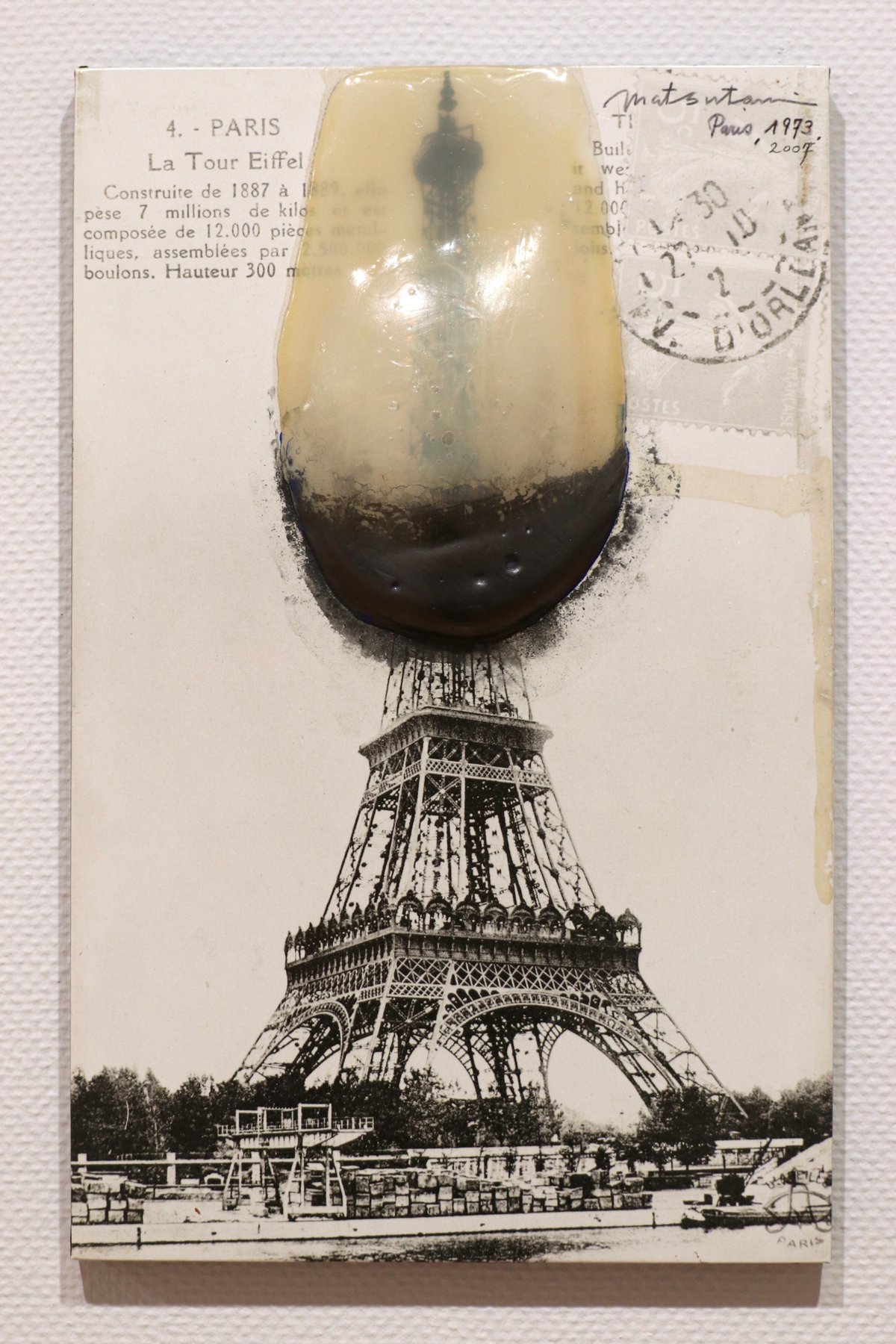

近年の松谷は、ひとつの手法や表現にとらわれることなく、その制作はますます自由で大らか、大胆にして密やかな繊細さをたたえて進行しています。日々出会ったモノや感覚に触発されながら、「日記」のように制作する松谷。今なお新鮮な発見と驚きに満ちた作品を自らの身体と五感を働かせて生み出し続けています。

外の廊下には、より自由な表現の、近年の作品が展示されている。

ライブペインティングで制作された作品も。

展示会場は2階に続き、

ここでは動画も鑑賞できる。

数多くのデッサン。

その奥には、前述した、作家の制作風景の映像が流されている。

力に触れる

自分の好みとして、この展覧会を振り返るなら、やはり、ボンドを使った立体の要素を含む抽象表現のあとの、

その立体の要素を含んだ黒の世界。

重力を感じる抽象、の世界に浸ることができる。

会期末まで何度も、この世界を訪れたい。