森の芸術祭@岡山(-11/24)01 新見エリア-鍾乳洞×2と蜷川実花

岡山在住の友人と、「森の芸術祭 晴れの国・岡山」(-11/24)を訪ねた、短い旅の記録。

「森の芸術祭 晴れの国・岡山」は、12市町村(津山市、高梁市、新見市、真庭市、美作市、新庄村、鏡野町、勝央町、奈義町、⻄粟倉村、久米南町、美咲町)をエリアとする国際芸術祭です。

このエリアは、山陽と山陰を分ける中国山地から吉備高原にかけて広がり、中国山地を水源とする三大河川(吉井川・旭川・高梁川)の上流域にあたります。緑豊かで雄大な自然、旧街道沿いの宿場町や城下町、水運の拠点として栄えた歴史ある街並み、優れた泉質の美作三湯(湯郷温泉・奥津温泉・湯原温泉)など、県南部の瀬戶内海沿岸とは異なる風景と魅力的な地域資源を数多く有しています。

新たな切り口で地域の魅力を引き出し非日常の特別な体験を提供するアート作品の展示や関連イベントの開催などを行うことで、芸術祭を核とした周遊型の観光振興や交流人口の拡大、シビックプライドの醸成を図ります。

エリアは、このように分かれている。

津山/津山城周辺エリア

津山/グリーンヒルズ津山エリア

奈義/奈義町現代美術館周辺エリア

鏡野/奥津エリア

真庭/蒜山エリア

新見/満奇洞・井倉洞エリア

新見エリアの鍾乳洞を目指す

鍾乳洞!の響きに魅せられて、新見市へ。

悠久の時を経て生み出された自然の造形美が広がるエリア

新見市は、岡山県の北西端部、一級河川高梁川の源流に位置し、清らかな水と自然豊かな地域で、市南部にはカルスト台地が広がっており、複数の鍾乳洞が見られます。

その中でも「満奇洞」と「井倉洞」は特に有名です。「満奇洞」は、歌人与謝野鉄幹・晶子夫妻が、「奇に満ちた洞」と絶賛したことから「満奇洞」と言われるようになった全長450mの鍾乳洞です。

「井倉洞」は、全長1,200m、高低差90mにおよび、洞内には様々な形をした奇石や怪石や、約50mの天の岩穴から落ちる滝などがあり、自然の偉大さ、力強さを感じることができます。

悠久の時を経て生み出された自然の造形美は、色彩豊かにライトアップされ、幻想的な世界が広がっています。アーティストによる音と映像のインスタレーションが太古と現代を繋ぎます。

まず、

井倉洞(いくらどう)の、

アンリ・サラの作品を鑑賞に。

アンリ・サラ

1974年、アルバニア、ティラナ生まれ。

アンリ・サラは時間の経過によって変容する作品世界を構築する。その作品はイメージ、建築、そして音の相関関係を通じて表現される。それらの要素は、私たちの経験を折り曲げ、逆転させ、問いを投げかけるために用いられる。サラの作品が追究するのは言語や文法、音楽における断絶であり、創造的な混乱を生み出すことで歴史の新たな解釈を創出し、古いフィクションやナラティブの代替として、より暗示的かつ曖昧さを帯びた対話によって置き換える試みである。

主な個展に、ブルス・ドゥ・コメルス(パリ、2023年)、ブレゲンツ美術館(2021年)、バッファロー・バイユー・パーク・シスタン(ヒューストン、2021年)、セントロ・ボティン(サンタンデール、2019年)、ジャン大公近代美術館(MUDAM、ルクセンブルク、2019年)、カステッロ・ディ・リヴォリ現代美術館(トリノ、2019年)、ルフィーノ・タマヨ美術館(メキシコシティ、2017年)、ニュー・ミュージアム(ニューヨーク、2016年)、ポンピドゥー・センター(パリ、2012年)、サーペンタイン・ギャラリー(ロンドン、2011年)などがある。また、第57回ヴェネツィア・ビエンナーレ(2017年)やドクメンタ13(2012年)、第29回サンパウロ・ビエンナーレ(2010年)、第4回ベルリン・ビエンナーレ(2006年)など、多くの大規模なグループ展や国際展にも参加している。2013年には第55回ヴェネツィア・ビエンナーレにフランス代表として参加した。

ヘルメット必須、まさかの探検隊モード

この日を振り返って、まず思い返すのが「鍾乳洞を甘く見ていました…」ということだ。

鍾乳洞に入る場合、ヘルメットをかぶり(絶対に必要)、このようなリュックを背負い(音が出るほか、予備のライトなども)

こんな感じで、グループごとに進む。その理由は、進んでいくうちに、よーくわかるようになる。

コースには、フル(約1時間)と、ショート(約20分)があり、このコース表を見たときは、あまり深刻に考えていなかった。「高低差約90m」にはもっと注意を払ってみておくべきだったのだけど。

そもそもアート鑑賞のはずなのに、なんだか本格的だな、とは思ったのだけれど。

川を渡り、

わあ、真っ暗だね、と喜んでいるうちはよかったが、

だんだん、笑えない事態になってくる。「最大高低差90m」。

前の人と距離があくと、暗闇に取り残される事態となるし、自分のライトも前の人の足元を照らすので、ともかくグループで一列行進するしかない。

ときどき、こんなふうに、やんわりとリタイアが促される。

足元は滑り、上からは水がしたたり落ちてくるので、大きなカメラを持っての入場は自己責任、と念を押された理由を悟る。

そもそも光がないので、手元の懐中電灯で照らして、片手でオート撮影するしかない状態……なるほどー。

それも「片手を離せる状態」でしか、そもそもカメラのキャップも外せないので、撮影ができたのは、比較的ましな場所、限定だ。

最初は肌寒かったのだけど、激しい運動状態のうちに、だんだん汗ばんできた。首にタオルを巻いてくればよかった。

撮影は難しかったのだけど、「ここから先は、なだらかです」といった意味の看板の先に、すごく急な階段が延々と続いていたのには、笑ってしまった。

そもそも、真っ暗でこんな狭い一方通行の場所に、階段や手すりを付けた人たちがいる。まず信じがたいし、とてもありがたい。

目的の場所に到着。

背負ったリュックからは効果音のような不協和音が流れ(ライトが途切れて周囲が真っ暗になると、効果満点)、この状態で鍾乳洞を巡るという体験そのものが、インスタレーションに含まれていたのだろうと悟った。

難所を超えたその先は、とてもなだらかで、楽だ。

そもそも、鍾乳洞って、このような、なだらかでイージーなイメージしかなかった。

わけもわからず、いきなり探検隊モードに入ったことそのものが、異世界探訪というアートだ。

ランチタイムと、マイケル・リンの壁画

昼時に向かったのは、まなびの森 新見図書館。

外からガラス越しに撮影すると、最も全体像がわかりやすい。

マイケル・リン

台北とブリュッセルを拠点に活動。絵画を瞑想的な空間ではなく、私たちが実際に住うことのできるような境界を持つ物理的な空間として捉えている。彼は、公共空間を再構築するようなモニュメンタルな絵画のインスタレーションを発表している。

既存のテキスタイルを参照したデザインやパターンを用いた彼の作品は、これまで2017年ビクトリア国立美術館、2019年台北市立美術館、トロント現代美術館、2020年メキシコシティ・ジュメックス美術館、2022年ニューヨーク・メトロポリタン美術館など、世界中の様々な美術館で展示されてきた。

また、2022年に、ニューヨークのヘイワード・ギャラリーで、2023年にはロンドンの同ギャラリーでのコミッションワークを発表している。

彼の型破りなインスタレーションは、公立美術館などの制度的な建築/空間を変革し、来館者にそれらの空間に対する通常の認識を再考するよう促す。そして、その空間に交流や出会い、創造のための場としての可能性をもたらす。

壁画鑑賞のあと、併設のカフェで、

ホットサンドランチをシェアして、簡単な昼食。

こんな図書館、近所にほしい。

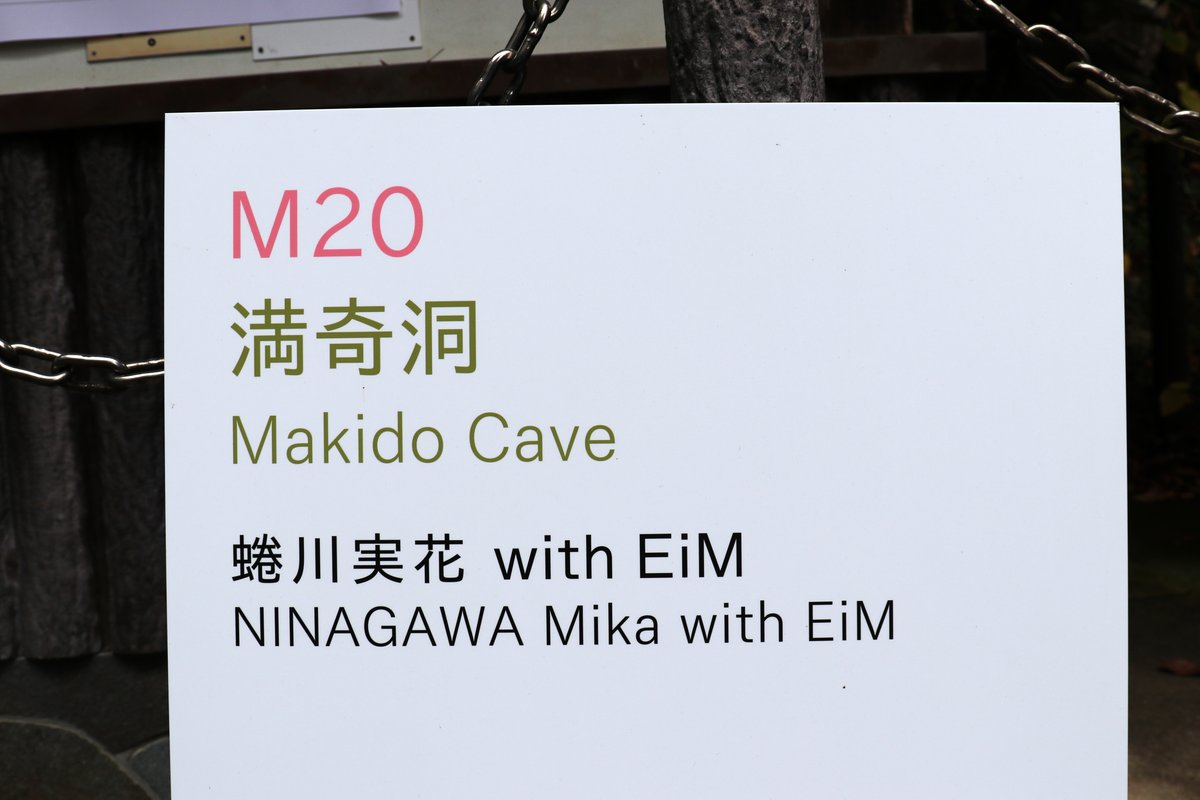

鍾乳洞の奥に展開される、蜷川実花的世界

満奇洞(まきどう)。読めない。地名がとにかく難しい。

歌人与謝野鉄幹・晶子夫妻が、「奇に満ちた洞」と絶賛したことから「満奇洞」と言われるようになった全長450mの鍾乳洞。洞内は色彩豊かなLED照明でライトアップされ、幻想的な世界が広がる。

歴代の俳優陣。

「八つ墓村」のモデルとなったのは、岡山でのこの事件。

ここではヘルメットは「任意」だったけれど、自分の安全と自然保護のために、ヘルメットはぜひ被って進みたい。

満奇洞は、比較的平坦な鍾乳洞だ。その代わりに、身をかがめて進まなければならない場所、天井が急に低くなって頭をぶつける場所は多い。

はじめは、ブルーの幻想的なライトアップ。

やがて、それが赤いにかわり、

目の前には、

こんな光景が広がる。圧倒的な赤の乱舞に、カメラレンズだけでなく、目もチカチカしてくる。

彼岸花(曼殊沙華)。

蜷川実花 with EiM

深淵に宿る、彼岸の夢

Dreams of the Beyond in the Abyss

「深淵に宿る彼岸の夢(Dreams of the Beyond in the Abyss*)」は、岡山県にある満奇洞という鍾乳洞を舞台に展開される体験型のアート作品です。鍾乳洞という異世界へ入る過程で現実の境界を超え、その中で展開されるインスタレーションを通して、鑑賞者の深層にあるさまざまな感情体験を想起するものです。

与謝野鉄幹・晶子夫妻は満奇洞を訪れた際に、「冥府の路を辿るやうな奇怪な光景」と評しました。このように神秘的な美しさを讃える鍾乳洞に足を踏み入れることは、畏敬を感じつつ自然が生み出した悠久の時の流れと対話する行為でもあります。

黄泉めぐりともいえる一連の体験は、日本におけるイザナギ神話だけでなく、ギリシャ神話、メソポタミア神話、ケルト神話やマヤ神話など多くの地域で古くから語り継がれるテーマです。鍾乳洞という時間を超える舞台装置は、古来から語られる物語につながる体験を生み出すものになります。

鍾乳洞に入ると鑑賞者は青い光に包まれた空間へと導かれます。満奇洞の内部に拡がる鍾乳石が、青い光の中で幻想的に照らされることで、浄化につながるような感覚を得られるでしょう。青い光の空間は出入口に位置するため、鍾乳洞の狭く曲がりくねった道を通った後の最後の体験にもなります。心の中の迷宮を進むような感覚の後に体験する青い光は、内面的な再生のプロセスを強調します。

鍾乳洞の奥で鑑賞者は、彼岸花が織りなす赤い空間に飲み込まれます。満奇洞の最奥に位置する神秘的な空間の静寂は、彼岸の象徴としての赤い花々と共鳴し、鑑賞者に多様な感覚を呼び起こします。魅惑と不安、生と死、緊張と解放、儚さと普遍、諦観と希望、終わりと始まりなど、彼岸の夢といえる体験がそこにあるでしょう。

深淵をめぐった鑑賞者が地上へと帰るとき、そこで見た夢や感情がどのように現実に影響を与えるのか?黄泉めぐりにつながる一連の体験は、鑑賞者に対して多様な感覚と内面的な反応を引き起こします。それが単なる視覚的な美しさにとどまらず、存在や死生観に触れる体験となり、訪れる人々にとって忘れがたいものになることを私たちは願っています。

解説にあった、「黄泉を巡る」。たしかに。

蜷川実花的世界と、場所と、テーマとが幾重にも絡み合っていた。