伊川津貝塚 有髯土偶 48:Wの八幡社

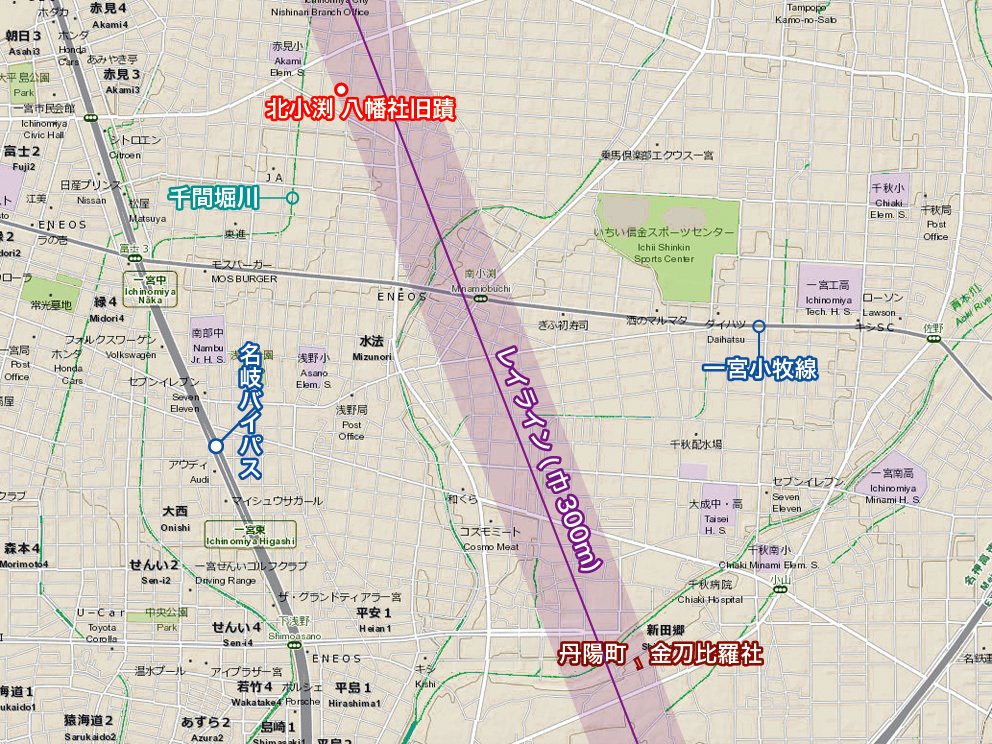

愛知県一宮市丹陽町の金刀比羅社(ことひらしゃ)から北北西2.6km以内に位置する一宮市北小渕の八幡社旧跡に向かいました。

八幡社旧跡は畑地と太陽電池施設が並行して並んでいる農道脇(下記写真左端)にあった。

緑の葉の茂る畑地の中に農道から太陽電池施設(上記写真畑地の向こう側)に向かって雑草の茂った少し畑地より高くなった土手が延びており、農道からの入り口には潅木が茂り、土手の先端部は少し、高くなっている。

下記衛星写真は農作物も雑草も無くなっている季節の八幡社旧蹟の写真だ。

八幡社旧蹟の入り口の農道を挟んだ向かい側は住宅になっている。

東の農道から西に延びる土手を農道からの入り口から撮影したのが下記写真。

昨年10月にやって来たときには雑草も短かかったし、農作物も生えていなかったので、土手の先端部まで入っていって、土手の下からも撮影できたのだが、猛暑対応のショートパンツで来ているので、足を踏み入れる気にはなれなかった。

上記写真では分かりにくいが、西に延びている先端部には以下のように石碑が立っている。

ただ、石碑に刻まれているものは可読性が無く、読み取れなかった。

八幡社旧蹟の現場にも、ネット上にも八幡社旧蹟に関する情報は地図表記された情報しか見当たらなかった。

ところが、ここから移転した北小渕八幡社は南西260mあまりの場所に現存することが判った。

ただ、撮影時には北小渕八幡社が現存することに気付いていなかったので、紹介できないのだが、北小渕八幡社に関して『蕃塀マニア』ウェブサイトに「創建年代などは不詳」という情報がある。

また、江戸時代の記録書『寛文村々覚書』には「北小渕村にある大慈寺に八幡・天王・山王があると」記載されており、この「八幡」が北小渕八幡社ではないかとみられている。

北小渕 八幡社旧蹟から北北西1.8km以内に位置する一宮市の時之島八幡社に向かった。

その社頭は東向きで狭い一般道に面して石造伊勢鳥居、その脇に「八幡社」と刻まれた社号標。

鳥居の正面奥には拝殿らしき建物が見えている。

道が狭いことから、社号標の右側は公園になっているので、そこに愛車を入れた。

社頭から鳥居をくぐって、その建物に向かうと、銅板葺切妻造棟入で吹きっぱなしの社殿だった。

拝殿は大型の河原石を50cmほどの高さに組んだ基壇上に設置されている。

拝殿には白地に伊勢神宮に関する文言の墨書きされた幟が立てられていた。

拝殿前に上がって殿内を通して奥を見ると、10mあまり先の土壇上に祭文殿らしき社殿が設置されていた。

参拝はそっちでしようと拝殿の奥側に回ると、土壇に設けられた石段の脇にステンレス製の賽銭箱が設置されていた。

祭文殿は瓦葺切妻造平入で戸はガラス格子戸、窓はガラス連子窓が設けられていた。

石段下で参拝したが、『Omairi』ウェブサイトに上記八幡社旧蹟の項で紹介した『寛文村々覚書』の内容と重なる部分のある以下の紹介文があった。

創建は明かでない。当社はもと一社地に 村社八幡社、村社神明社、村社春日社の三社が相並びて鎮座せられたが、昭和十四年十一月二十一日許可を 得て三社が合併して社三神を奉祀することとなっ た。

整理すると、以下のように変遷した可能性がある。

●大慈寺(八幡・天王・山王)→小渕八幡社

●不明の寺院(八幡・神明・春日)→時之島八幡社

日本に神道の元になったアニミズム的、祖霊崇拝的な民族宗教は存在したが、「神道」という言葉の文献上での初出は『日本書紀』の第三十一代用明天皇の条に、「天皇信仏法尊神道(天皇は仏法を信じ、神道を尊とんだ)」とある。

そして、氏神を祀るための常設の社殿が設けられ、運営されるようになるには朝廷や地方豪族のような祀る側と参拝する側による集団組織が必要であり、最初に本格的に設けられ継続されたのは「神宮」と呼ばれる神社だったと考えられる。

地方豪族の祀った神宮の一つが八幡社の総本社宇佐神宮である。

創建年

鹿島神宮 (伝)初代神武天皇元年 ※最初の本格的な神社

香取神宮 (伝)初代神武天皇18年

伊勢神宮内宮 第11代垂仁天皇26年

熱田神宮 第14代仲哀天皇元年

法興寺(現・飛鳥寺)第33代推古天皇14年 ※最初の本格的な寺院

宇佐神宮 第45代聖武天皇 ※最初の八幡神社 ※本社数最多の神社

時之島八幡社の祭神に関する記録は残っていないが、宇佐神宮の祭神は以下となっている。

・八幡大神(応神天皇)

・比売大神

・神功皇后

●八幡神社とは

宇佐神宮をはじめ、ほとんどの八幡神社に応神天皇(誉田別命)が祀られているのは宇佐神宮社伝にあるように、欽明天皇32年(571年?)、宇佐郡厩峯と菱形池の間に鍛冶翁が降り立ち、大神比義(宇佐神宮創建者)が祈ると三才童児となり、「我は、譽田天皇廣幡八幡麻呂(応神天皇)、護国霊験の大菩薩」と託宣があったことによると説明されている。

しかし、『日本書紀』応神天皇条には「即位14年、弓月君(ゆづきのきみ:秦氏の先祖)が百済から来朝して窮状を上奏し援軍を求めた。弓月君は百二十県の民を率いての帰化を希望していたが新羅の妨害によって叶わず、」とあり、「即位16年8月、新羅の妨害を防いで弓月君の民の渡来させるため平群木菟宿禰と的戸田宿禰が率いる精鋭が派遣され新羅国境に軍を展開した。新羅への牽制は功を奏し、無事に弓月君の民が渡来した。」とある。

秦氏の名が神社名「幡(ハタ)」に反映されているように、名前にキーワード「武」を持つ聖武天皇の時代に秦氏が応神天皇を祀った神社が宇佐神宮だと思われる。

石段を上がってガラス格子を通して社殿内を見ると、総素木造の前室奥には小さな素木の机が設置され、御神酒が3本上げられていた。

3本なのは八幡社の3柱の祭神に対応させたものなのだろう。

そして、奥室にも本殿は祀られていなかったことから、この社殿が祭文殿であることが判った。

祭文殿を降りて、祭文殿の南側に迂回すると、祭文殿の裏面に銅板葺流造の本殿が設置されていた。

祭文殿の南側には白い土台上に黒い板を敷いた基壇が設置され、3社の銅板葺素木造の同じ規格の社が祀られていた。

祭文殿側から以下の3社だった。

・熱田社(祭神:熱田大神)

・秋葉社(祭神:火之迦具土大神)

・鍬社(祭神:豊受大神)

◼️◼️◼️◼️

秦氏が祀ったとみられる八幡神社や、境内社を含めれば八幡神社より多い伏見稲荷神社は秦氏が祀った神社であることがはっきりしており、このことから秦氏による渡来文化が日本列島に深く根付いていることは推測できます。その最大のものは八幡神社・伏見稲荷神社と関係の深い畑地の開発ですが、プラントオパールの発掘状況などから、水田の開発は縄文人が行い、西アジアや半島に伝搬した可能性は現在ではほぼ確実になってきています。水田は応神天皇よりも先祖のアマテラスと結びついているイメージが強く、同じ子孫である現在の皇室も稲作との結びつきを強く意識しており、現在の皇居内には水田が存在しています。日本の天皇は自から5月に皇居内の田植えをし、9月には稲刈り作業があるので、この特定の期間には公務の予定は入れられないわけですね。