患者さんとの関係性が上手くいくコツ

今回は「患者さんとの関係性を上手く築いていくコツ」について書いていこうと思います。

僕自身患者さんとの関係を上手くいくにはどうしたらいいか悩むことがあります。そこで参考になる考え方があるのでぜひ読んで頂ければと思います。

この記事を読んで参考になること

・患者さんとの関係性について改善したいことがある

・患者さんが上手くリハに乗ってくれない

・自分の対応の仕方を見直したい

・上手く患者さんが自主トレをやってくれない

こういった方の参考になれば幸いです。

上手くいくコツは患者さんが学習段階のどの段階なのか考え、接し方を変えていくこと

結論としては学習段階に患者さんを段階分けして、その都度対応を変えていくことです。

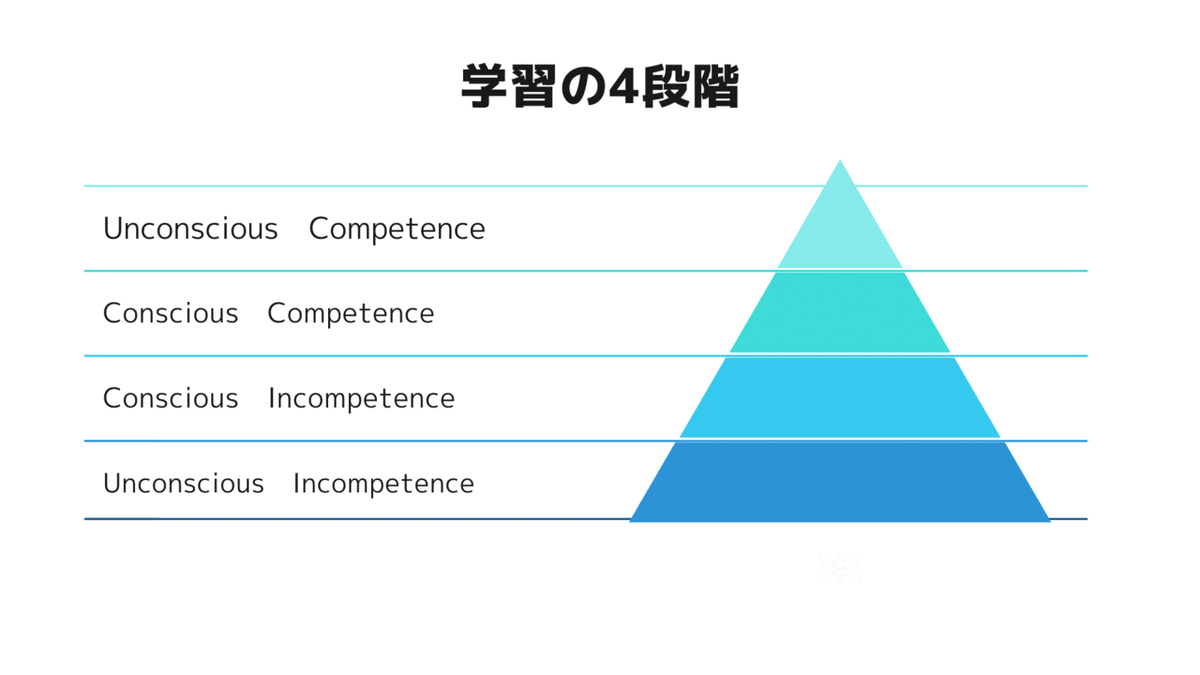

学習の4段階があり、会社員の成長段階などで使われることが多いですが、リハビリにも共通することは多いと思います。

学習段階それぞれ詳しく説明

①Unconscious Incompetence(意識できないし、動かし方がわからない)

患者さんがなぜ痛くなるのか?どんな動きで痛みがでるのかわからない状態です。初回来られるときなどはこの状態だと思います。

この段階での心理状態として

・自分の身体がどんな動きで痛くなるのかわからない

・今の自分に何がどんな動きが足りないのかわからない

・運動療法を行ってどんな効果が出るのかわからない

・自分が日常生活のどの場面で姿勢を崩しているかわからない

このように「なぜ痛みが出るのか、また自分の身体の使い方がわかってない」状態です。

このような方への声掛けとして、、、

・どんなストレスが加わり患部に痛みが生じているか写真など使い説明する

・どんな動きが今自分の癖になっているか説明する(不良姿勢や膝内反や外反が生じている動きなど)

・実際に手本を見せて運動療法の効果、注意点などの説明をする

・終わった後効果判定でエクササイズの効果を実感してもらう

こういったことが重要かなと思います。重要なこととして患者さんは「全く何もわかってない」という状態だということです。

分かってない状態でいきなりレベルの高いことを伝えるとプレッシャーに感じてしまい、自信をなくしてしまう患者さんもいると思います。

なのでこの段階に当てはまりそうな患者さんにはセラピストからのデモンストレーションを多めに行い、患者さんの自分の身体について理解してもらうことを重点的に考えていきます。

②Conscious Incompetence(意識できるけど、動かせない)

患者さんがどんなことをしたら痛みが出るのかは理解できているけど、実際にはうまく自主トレや日常生活の改善ができないといった状態です。

・自主トレのメニューは理解できるがじぶんでやろうとするとできない

・頭ではわかっているが動きの癖が治らない

・セラピストと一緒にする時はできるが自分一人でやろうとするとできない

このように頭ではわかってるんだけど上手く行えずにもどかしさがある時期でもあります。

このような方への声掛けとして、、、

・小さな成功体験を積み重ねて自信をつけてもらう

・どこができてないかではなくここまではできていると伝える

・メニューの難易度を下げて、運動を行ってもらい自信をつける

僕は理学療法士なのですがついつい患者さんの動きが悪いところを見つけようとしてしまい、そのまま「この部位の動きがない、固さがある」などいってしまいます。

そうするとやる気がなくなる患者さんもいるので「ここの動きが増えるといいですね」などなるべくプラスの言葉で伝えるようにしています。

運動のメニューの考え方についてはこちらの記事でも詳しく書いているので参考にして頂ければ幸いです。

③Conscious Competence(意識出来て、運動もできる)

自分でも体について理解が深まり、自主的に運動ができる時期です。

・患者さんが自分の身体について、動きの癖について理解できている

・自分で自主トレが行える

・マンネリ化してしまうのでメニューをこなしている感じになる

こういった方に対しての声掛けとして、、

・飽きてしまうので運動メニューを変え変化を加えてみる

・目標の再設定を行う

このように変化を加えていくことが重要かなと思います。実際には僕の場合は背臥位から四つ這いのメニューに変えたり、ほかに疼痛予防でやりたいことがないか聞いて運動を行ったりしています。

④Unconscious Competence(意識せずに自然と行える)

運動、生活習慣の改善が習慣となり自然にできている段階です。

この段階の方への声掛けとして、、、

・こちらから説明するのではなく、逆に患者さん自身に何が足りていないか、説明してもらう

このレベルを維持するには患者さん自身が自分で自分の事を考えることが重要でさらなる目標の再設定が行うことができると思います。

臨床では患者さんのどの段階にいるかを見極めていく

僕が臨床で考えているのは特に外来で来られる患者さんは①~③の段階に当てはまる方が多くだと思います。

まだまだ①や②の段階にある方に「ここが問題です」や「ここの動きが悪いです」などのマイナスの言葉をかけ過ぎたり、難易度の高すぎる運動を行うと患者さんのやる気がなくなり上手く関係性を築けなくなります。

なので上手くできなくても、「ここができてない」とは言わずに「こうするともっといいですよ」と声掛けをするように意識しています。

また、逆に③や④の段階にある方に同じ運動を伝えているとマンネリ化になり、こなしていくだけの運動になってしまいます。すこし難易度を上げたり、目標の再設定をすることでさらにより良い関係性を築いていけると思います。

まとめ

以上、患者さんとの関係性を良くしていくコツについて書いていきました。まとめとして、、

・患者さんとの関係性を考えるときに学習の段階づけを当てはめてみる

・「全く自分のことについて知らない」「理解はしているがうまく運動できなくてもどかしい」「理解もできて自分で管理して運動を行える」「無意識に運動を行える」の4段階に分けられる

・それぞれの段階に当てはめて声掛け、関わり方を変更していく

みなさんの臨床の参考になれば幸いです。最後まで読んで頂きありがとうございました。

いいなと思ったら応援しよう!