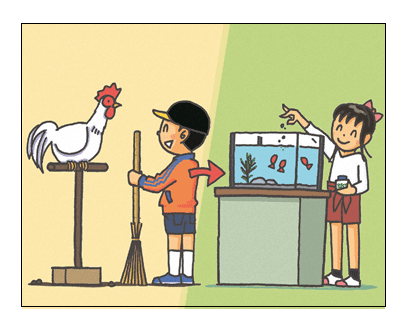

Ⅱ 低学年で覚えて欲しい学び方スキル 22 植物や生き物の世話ができる その1

21に続いて、これにも補助項目がありません。「植物や生き物の世話」ついて「その1」で【解説】します。そして「その2」で、幼児期での【育て方】を書きます。

22 植物や生き物の世話ができる

学校では、動植物を飼育栽培することは、次のような意義があると考えています。

1. 豊かな感情、好奇心、思考力、表現力をはぐくむ

2. 自分以外の相手を思いやる心、他者とのコミュニケーション能力

育てる

3.豊かな人間形成の基礎を育てる

4.命の尊さを学べる

5.何かをやりとげる責任感を養える

この中では、5番の「責任感」が一番大事だと言う先生が、多いようです。核家族化が進んでいるので、小学校にあがってくるまでに「死」と接した経験のある子どもが少ないので、4番の「命の尊さ」が1番大事という人もいます。

発達の凸凹タイプにとっては、2番の「人の気持ちが分かる」と「他者とのコミュニケーション」が、効果が大きいです。

これを受けて学校では、次のような動植物を飼育栽培してきました。

・にわとり、アヒル、ダチョウ、インコ、孔雀、うさぎ、ハムスター

・じゃがいも、さつまいも、ゴーヤ、ハーブ、ブロッコリー、稲、麦

しかし、近年では次のような理由で、これらを飼い続けていくのが難しくなりつつあります。

・「ニオイが臭い」「声がやかましい」と近所から苦情が来る

・休み期間中に子どもに餌やり、水やり等の世話をさせるのは、登下校

が危険である

・予算がなかなか取れない

・動物が死んだときや植物が枯れると、ショックを受ける子どもがいる

それでも、がんばって続けている学校もあります。低学年に生活科ができてからは、1年生の段階で「朝顔の栽培」をさせる学校が増えています。

先生の中にはそれだけでは足りないという理由で、クラスでも動植物を飼育・栽培する人もいます。次のような物を飼育・栽培しています。

・ザリガニ、カメ、メダカ、カタツムリ、カブトムシ、ダンゴムシ

・ハーブ、二十日大根、さつまいも、じゃがいも、スイセン、

ヒヤシンス、ミニトマト

それだけ「生き物を飼うことは、子どもの成長に大きな影響がある」と考える先生が、多いということです。

つまり、学校に進学すると何らかの動物の世話をしたり、植物を育てたりすることが必ずあるということです。

因みに、私が小学生のときに何を飼育・栽培していたかを書いておきます。

学校➪ガチョウとうさぎ

クラス➪ヒヤシンスとカメ

私は飼育係で、ガチョウが卵を生むともらえました。それでゆで卵を作って食べるのが楽しみでした。かなり、大きいですよ。

いいなと思ったら応援しよう!